El Departamento de Psicopedagogía e Higiene y los espacios escolares, una aproximación institucional. México, 1924-1930

DOI:

https://doi.org/10.35305/23626097v7i13.274Palabras clave:

Secretaría de Educación Pública, Departamento de Psicopedagogía e Higiene, escuelas, espacio escolar, arquitecturaResumen

Tomando como base la documentación institucional producida en la Secretaría de Educación Pública (SEP), este artículo analiza algunas normas que se establecieron para redefinir los espacios escolares en escuelas urbanas durante el periodo de 1924 a 1930. Su atención se centra en el Departamento de Psicopedagogía e Higiene (DPeH), fundado por la SEP en 1925, con el objetivo de vigilar la higiene en las escuelas y espacios utilizados por alumnos y maestros. Al amparo de la llamada escuela de la acción y su premisa de aprender haciendo, se buscó que los salones y talleres manuales, su iluminación y ventilación, así como los espacios al aire libre para el desarrollo de actividades deportivas, tuvieran las características adecuadas para un buen funcionamiento.

Descargas

Métricas

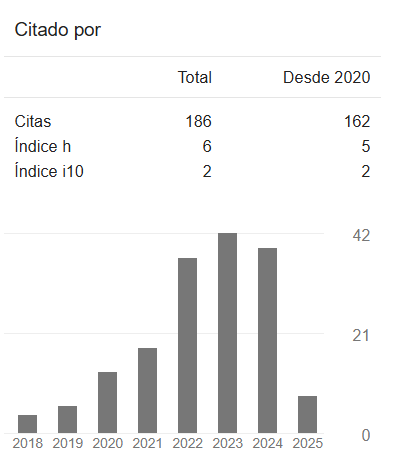

Citas

Bernal, M. y José, M. (2000). De las escuelas al aire libre a las aulas de la naturaleza. Áreas. Revista Internacional De Ciencias Sociales, (20), 171-182. Recuperado de https://revistas.um.es/areas/article/view/144721

Britton, J. A. (1972). Moisés Sáenz: Nacionalista mexicano. Historia Mexicana, 22(1), 78-98.

Carrillo, A.M. (1999). El inicio de la higiene escolar en México: Congreso Higiénico Pedagógico de 1882. Revista Mexicana de Pediatría, 66(2), 71-74.

Chaoul Pereyra, M. E. (2012). La higiene escolar en la ciudad de México en los inicios del siglo XX. Historia Mexicana, LXII(1), 249-304.

Domínguez M. C. (2010). Una antología de José Vasconcelos. CDMX: México, Fondo de Cultura Económica.

Fell, C. (2000). José Vasconcelos, Ulises criollo. Edición crítica. CDMX: México: Fondo de Cultura Económica.

Guichot, V. (2010). Bases pedagógicas de la escuela nueva. El progresismo de John Dewey. En C. Sanchidrián y J. R. Berrio (coords), Historia y perspectiva actual de la educación infantil (pp. 179-199). Barcelona, España: Graó.

Loyo, E. (1984). Lectura para el pueblo (1921-1940). Historia Mexicana, 33(3), 298-347.

Loyo, E. (1991). Escuelas rurales Artículo 123 (1917-1940). Historia Mexicana, XL(2), 299-336.

Luna, P. I. (2019). Una escuela puede transformar al país: Origen, desarrollo y consolidación de la política pública de infraestructura educativa en México. 1944-1964 (Tesis de Maestría). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Meneses, E. (1998). Tendencias educativas oficiales en México. México DF, México: Universidad Iberoamericana.

Meníndez, R. (2013). Las escuelas primarias de la ciudad de México en la modernidad porfiriana. México DF, México: Universidad Pedagógica Nacional.

Moreno, P. (2010). El método Decroly. En C. Sanchidrián y J. R. Berrio (coords). Historia y perspectiva actual de la educación infantil (pp. 225- 243). Barcelona, España: Graó.

Meyer, Jean. (1992). México: Revolución y reconstrucción en los años veinte. En Bethel, L. Historia de América Latina, vol. 9, México América Central y el Caribe, c. 1870-1930, (pp.146-180). Barcelona, España: Crítica-Cambridge University Press.

Ortega, C. (2012). Ciencia y revolución en la arquitectura escolar. Ciudad de México (1910-1920). Ciencia y Desarrollo, 38 (259), 39-42. Recuperado de https://cyd.conacyt.gob.mx/archivo/259/articulos/ciencia-y-arquitectura.html

Ortega, C. (2014). Arquitectura escolar en la ciudad de México, 1880-1920 (Tesis doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Ortega, C. (2015). Historia Política de la Tecnología: una propuesta metodológica para la historia de la arquitectura escolar (Ciudad de México, 1880-1921). Revista Mexicana de Historia de la Educación, III(6), 159-180.

Santa Ana, L.G (2007). Arquitectura escolar revolucionaria: de la Constitución a la construcción de Ciudad Universitaria (Tesis de doctoral). Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Schávelzon D. (1983). Vicente Mendiola = Escuelas al aire libre (1926-1927). Traza. Temas de arquitectura y Urbanismo, (5), 3.

Staples, A. (2008). Primeros pasos de la higiene escolar decimonónica. En C. Agostoni (coord.), Curar, sanar y educar. Enfermedad y sociedad en México, siglos XIX y XX, (pp. 17-42). México DF, México: UNAM-BUAP.

Vasconcelos, J. (2011). Obras Completas. México DF, México: Fondo de Cultura Económica Academia Mexicana de la Lengua. Recuperado de http://www.academia.org.mx/academicos-1934/item/jose-manuel-puig-casauranc.

Memorias SEP, 1927-1930. Fondo Antiguo, Universidad Pedagógica Nacional. México, D.F.

[Fotografía de construcción de la escuela al aire libre, Tamaulipas, México 1924-1928]. (Ca. 1928). Archivo Casasola, Fototeca Nacional de México. Recuperado de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A102800

[Fotografía de escuela Álvaro Obregón, exterior, vista parcial, Ciudad de México, Distrito Federal, México]. (Ca. 1928). Archivo Casasola, Fototeca Nacional. Recuperado de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A3468

Quintanilla, C. (1922, noviembre 30) Datos para crecimiento del niño mexicano. [Manuscrito]. 23-1-4-42 III 342/2. Archivo Histórico Secretaría de Educación Pública, México.

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Política de acceso abierto

A&P Continuidad es una publicación de acceso abierto y sin ánimo de lucro. A partir de la Declaración de México la revista se distribuye bajo una Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA de Atribución – NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional: “No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre."

A&P Continuidad autoriza la reproducción parcial o total de los textos y gráficos siempre que se cite la procedencia. Los criterios expuestos en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión del Comité Editorial ni de la Dirección. Los derechos de los artículos publicados pertenecen a sus autores o editoriales.

Cesión de derechos

La aceptación de un artículo para ser publicado implica la transferencia de derechos del autor a la revista. Los autores conservan el derecho de usar el material en libros o publicaciones futuras y de aprobar o vetar la republicación de su trabajo, así como los derechos derivados de patentes u otros. El formulario de cesión de derechos puede descargarse aquí.

Esta obra está bajo una

Esta obra está bajo una