Etnografías para las arquitecturas

Aproximaciones a los procesos formativos participativos desde experiencias con comunidades puneñas

DOI:

https://doi.org/10.35305/23626097v10i18.389Palabras clave:

Talleres participativos, formación, PunaResumen

Las múltiples tramas sociales y culturales en las que se inserta la producción arquitectónica plantean un desafío para la formación de las y los profesionales, en relación con el riesgo de analizar otros modos de hacer desde los propios marcos interpretativos, invisibilizando así la densidad de las otras ontologías que atraviesan las espacialidades y materialidades. A partir del trabajo con comunidades de la Puna jujeña, se propondrá al trabajo de campo, y los talleres participativos, como instancias que posibilitan una revisión de los procesos de formación, articulando la universidad en el territorio con otros colectivos sociales. En este marco, se observará cómo el desplazamiento espacial del espacio formativo, en el marco de un enfoque etnográfico, habilita nuevas interacciones sociales y permite abordar otras lógicas de producción. Más allá de las características de las experiencias puntuales, éstas se plantearán como punto de partida para una discusión sobre la formación en un contexto más amplio.

Descargas

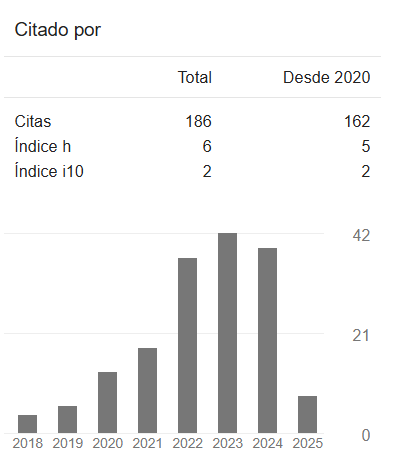

Métricas

Citas

Arnold, D. (1998). La casa de adobe y piedras del Inka: Género, memoria y cosmos en Qaqachaka. En D. Y. Arnold, D. Jiménez, D. y J. Yapita, (Comps.), Hacia un Orden Andino de las Cosas (pp. 31-108). La Paz, Bolivia: Hisbol/ILCA.

Barada, J. (2017). Un pueblo es un lugar. Materialidades y movilidades de los pastores puneños ante las lógicas del estado. Coranzulí, Jujuy, Argentina (Tesis doctoral). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Barada, J. y Tomasi, J. (2017). Las lógicas de la vivienda. Primeros avances en un proceso de diseño participativo en la Puna Jujeña (Rinconada). Seminario Nacional de Arquitectura y Construcción con Tierra. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

Barada, J., Tomasi, J., y Veliz, N. (2022). Lo comunitario en la conservación arquitectónica. Experiencias desde las tierras altas de Jujuy: la Casa del Marqués en Yavi y la Iglesia de Tabladitas. En V Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. (Trabajo original publicado en 1980)

Carranza, M. (2011). La arquitectura rebelde. El movimiento estudiantil en el X Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos. Buenos Aires, 1969. Conflicto Social, 4(5), 124-145.

Cox Aranibar, R. (1996). El saber local. Metodologías y técnicas participativas. La Paz, Bolivia: Nogug-Cosude.

Decola, P. (2012). Más allá de naturaleza y cultura. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Freire, P. (1993). Política y Educación. Madrid, España: Siglo veintiuno editores.

García Ramírez, W. (2012). Arquitectura participativa: las formas de lo esencial. Revista de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, 14, 4-11.

Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. Barcelona, España: Gedisa. (Trabajo original publicado en 1973).

Göbel, B. (2002). La arquitectura del pastoreo: Uso del espacio y sistema de asentamientos en la Puna de Atacama (Susques). Estudios Atacameños, 23, 53-76.

Guber, R. (2001). La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá: Editorial Norma.

Ingold, T. (2000). The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and kill. Londres: Routledge.

Kozak, D. (2016). John F.C. Turner y el debate sobre la participación popular en la producción de hábitat en América Latina en la cultura arquitectónico-urbanística, 1961-1976. Urbana, 8-3(14), 49-68.

Krotz, E. (2002). La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la Antropología. CDMX, México: Casa Abierta al tiempo - FCE.

Latour, B. (2008). Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red. Buenos Aires, Argentina: Manantial.

Malecki, S. (2016). Crisis, radicalización y política en el Taller Total de Córdoba, 1970-1975. Prohistoria, 25, 79-103.

Marzioni, G. (2012). Mejoramiento del hábitat desde la educación popular. Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad, 13(13), 91-111.

Oliver, P. (1978). Cobijo y Sociedad. Madrid, España: Blume ediciones. (Trabajo original publicado en 1969).

Palacios Ríos, F. (1990). El simbolismo de la casa de los pastores Aymara. En J. Flores Ochoa, Simposio Rur 6. El pastoreo altoandino: origen, desarrollo y situación actual, Cuzco, Perú.

Pelli, V. (2007). Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda, incluirse en la sociedad. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.

Rapoport, A. (1972). Vivienda y Cultura. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Ríos, R., González, J.C., Armijos, E., Borja, K y M.D. Montaño (2016). Estrategias para el arquitecto intérprete: el Consultorio en el Laboratorio de los Paisajes Vivos. Arquitecturas del Sur, 49, 22-31.

Rockwell, E. (2009). La experiencia etnográfica. Historia y cultura de los procesos educativos. Buenos Aires: Paidos.

Santos, M. (1978). Por uma Geografia Nova. San Pablo, Brasil: Hucitec.

Sendón, P. (2004). El wasi chakuy de Marcapata. Ensayo de interpretación de una “costumbre” andina. Revista Andina, 39, 51-73.

Tomasi, J. y Rivet, C. (2011). Puna y arquitectura. Las formas locales de la construcción. Buenos Aires, Argentina: CEDODAL.

Tomasi, J. (2011). Geografías del pastoreo. Territorios, movilidades y espacio doméstico en Susques (provincia de Jujuy) (Tesis doctoral). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Tomasi, J. (2012a). Lo cotidiano, lo social y lo ritual en la práctica del construir. Aproximaciones desde la arquitectura puneña (Susques, provincia de Jujuy, Argentina). Apuntes, 25(1), 8-21.

Tomasi, J. (2012b). Mirando lo vernáculo. Tradiciones disciplinares en el estudio de “otras arquitecturas en la Argentina del siglo XX”. Revista Área, 17, 68-83.

Urton, G. (1988). La arquitectura pública como texto social: La historia de un muro de adobe en Pacariqtambo, Perú (1915-1985). Revista Andina, 6, 225-261.

Viveiros de Castro, E. (2010). Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores.

Zuzman, P. (2002). Geografías disidentes. Caminos y controversias. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 40, 23-44.

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Política de acceso abierto

A&P Continuidad es una publicación de acceso abierto y sin ánimo de lucro. A partir de la Declaración de México la revista se distribuye bajo una Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA de Atribución – NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional: “No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Esta licencia no es una licencia libre."

A&P Continuidad autoriza la reproducción parcial o total de los textos y gráficos siempre que se cite la procedencia. Los criterios expuestos en los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión del Comité Editorial ni de la Dirección. Los derechos de los artículos publicados pertenecen a sus autores o editoriales.

Cesión de derechos

La aceptación de un artículo para ser publicado implica la transferencia de derechos del autor a la revista. Los autores conservan el derecho de usar el material en libros o publicaciones futuras y de aprobar o vetar la republicación de su trabajo, así como los derechos derivados de patentes u otros. El formulario de cesión de derechos puede descargarse aquí.

Esta obra está bajo una

Esta obra está bajo una