Dossier temático

El tiempo está desquiciado. Una investigación acerca del taller de arquitectura en la pandemia

Time is out of joint. Research on an architecture design studio in pandemic

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 21, 2024

Recepción: 22 julio 2024

Aprobación: 08 octubre 2024

CÓMO CITAR: Miglioli, V. (2024). El tiempo está desquiciado. Una investigación acerca del taller de arquitectura en la pandemia. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.493

Resumen:

Este artículo presenta los resultados de la investigación realizada en el marco de la convocatoria UNDAVCYT 2021, para proyectos bianuales con financiamiento, de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), donde la propuesta resultó seleccionada en el primer lugar del orden de mérito de su categoría. Fue desarrollada por el equipo de docentes-investigadores de la materia Sistemas de Representación, I y II de la carrera de Arquitectura de la UNDAV. La investigación se inició en agosto del 2022, cuando ya se había vuelto a la normalidad, y el trabajo de campo se extendió hasta mayo del 2023. Se realizaron 35 entrevistas no estructuradas a profesores, docentes y estudiantes, de los talleres de Proyecto Arquitectónico de la UNDAV, de la carrera de Arquitectura del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno (DCAyT UNM) –como la UNDAV, otra universidad del Bicentenario– y de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA, la primera escuela de arquitectura del país. Se buscó contrastar experiencias en las distintas instituciones que permitieran establecer recurrencias y singularidades, en la enseñanza de los talleres, durante este singular período de nuestra historia reciente.

Palabras clave: arquitectura, enseñanza, taller, pandemia.

Abstract:

This article presents the results of the research carried out within the framework of the UNDAVCYT 2021 call for funded biannual projects of the National University of Avellaneda (UNDAV). It was selected in first place according to the merit order in its category. It was developed by the team of teachers-researchers of Representation Systems -I and II- which are subjects of the UNDAV Architecture degree. It began in August 2022, when things had already returned to normality, and the field work was extended until May 2023. Thirty-five unstructured interviews were conducted with professors and students who belong to the Architectural Project design studios of the UNDAV which are part of the Architecture curriculum in the Applied Sciences and Technology Department of the National University of Moreno (DCAyT UNM) (just as UNDAV, this is another Bicentennial University). Professors and students of studios of the Faculty of Architecture, Design and Urban Planning of the National University of Buenos Aires, the first architecture school in the country, were also interviewed. Experiences in the different institutions were addressed to contrast and determine recurrences and singularities in the teaching process of design studios during this unique period of our recent history.

Keywords: architecture, teaching, design studio, pandemic.

Introducción

Hamlet pronuncia las palabras que dan título a este trabajo luego de la aparición de su padre muerto, que le reclama vengar su asesinato. La terrible dimensión de su drama se abre por la aparición del fantasma. “The time is out of joint” [El tiempo está fuera de quicio] (I V, 190) (Shakespeare, 1995, pp. 218-219) es la frase en la que resuena una linealidad temporal fracturada.

La pandemia nos envolvió en un tiempo de fantasmas, por fuera del curso lineal, eficaz y ordenado productivamente de lo cotidiano. Al decretarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, se interrumpieron las tareas presenciales –salvo las consideradas imprescindibles– y alumnos y docentes debieron confinarse en sus domicilios. En ese tiempo desquiciado, las comunidades académicas tuvieron que recurrir a estrategias que permitieran impartir las clases.

Durante dos años, 2020 y 2021, las actividades fueron virtuales, y recién en el curso lectivo 2022, se volvió a la normalidad, habitando las aulas. En general, las instituciones y sus autoridades se vanagloriaron del éxito de la empresa y agradecieron calurosamente el esfuerzo. En el campo de la enseñanza de la arquitectura, muchas voces declamaron que la pandemia había sido una oportunidad (!), declararon la muerte de las clases teóricas presenciales y la desaparición del taller tal como se había conocido.

Más allá de lo declamatorio, es indudable que las circunstancias vividas constituyeron un momento de quiebre discursivo y práctico, y que cabe preguntarse cómo se transcurrió, realmente, ese tiempo dislocado.

La investigación que aquí se presenta intentó registrar y decantar un acotado número de experiencias en distintas instituciones, que permitieron alumbrar recurrencias y singularidades del trabajo virtual de los talleres –de enseñanza de proyecto arquitectónico– cuestión que la urgencia de la propia tarea, en general, no permitió; reconociendo, además, que son los talleres y la práctica que en ellos se desarrolla, la estrategia didáctica por excelencia y el eje vertebrador de los currículos en las escuelas de arquitectura (Fernández, 2007, 2013; Masdéu Bernat, (2016).

Marco teórico de la investigación

En este trabajo se transitaron abordajes teóricos conocidos[1] que piensan al taller como un dispositivo, una compleja red que vincula elementos heterogéneos, y que se constituye para sostener las condiciones de posibilidad de determinado saber (Miglioli, 2022), basándose en el sentido que le atribuyó Michel Foucault, quien se sirvió de esa mirada para considerar temas tan disímiles como las instituciones de poder y disciplinamiento –la cárcel, la escuela– o la sexualidad. En un reportaje enunció:

Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est, premièrement, un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, […] bref : du dit, aussi bien que du non-dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. […] Le dispositif est donc toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié aussi à une ou à des bornes de savoir, qui en naissent mais, tout autant, le conditionnent. C'est ça, le dispositif : des stratégies de rapports de forces supportant des types de savoir, et supportés par eux. [Lo que trato de identificar con este nombre es, primeramente, un conjunto resueltamente heterogéneo que componen los discursos, las instituciones, las instalaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas […] En síntesis: lo dicho como también lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es la red que uno puede establecer entre estos elementos […]. Así, el dispositivo siempre está inscripto en un juego de poder, pero también ligado al o a los límites del saber, que lo originan, pero, sobre todo, lo condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber y siendo sostenidas por ellos]. (Foucault, 1977, p. 298-331) (traducción nuestra)

Los dispositivos no son algo abstracto, sino sistemas o redes en relación, que construyen la sujetividad de los individuos cuando estos los atraviesan en el devenir de sus vidas, no son las instituciones, sino las redes de saber/poder en que estas se inscriben, y que siempre son singulares ya que emergen en situaciones históricas precisas.

De allí que se recurrió a esta perspectiva teórica para entender cómo se recrearon prácticas y discursos, qué ocurrió con las instituciones, con los sujetos, en las especiales condiciones de la pandemia.

Metodología de la investigación

El taller como dispositivo foucaultiano se constituyó también en recurso metodológico para la comprensión, ordenamiento y elaboración de los datos. El corpus de información se recogió realizando el trabajo de campo en tres instituciones: el Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda (DADU UNDAV); el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno (DCAyT UNM) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU UBA).

Se realizaron entrevistas no estructuradas[2] a docentes –en sus distintos roles– y estudiantes. En este caso, se trabajó con dos cohortes: aquellos a los que la pandemia los encontró en los últimos niveles de la carrera, con una mayor experiencia presencial de taller; y quienes ingresaron al primer año de la carrera en pandemia y sólo conocieron al taller virtual.

Se complementó con encuestas, registros, y observaciones participantes[3] de situaciones particulares, a los que se agregaron datos obtenidos de archivos de cátedra, como clases grabadas en video.

Se identificaron cuáles, de los elementos heterogéneos constitutivos del dispositivo taller, se podían considerar esenciales para operar sobre los datos, y se les otorgó el carácter de construcciones configurantes (Ricœur, 1995 p. 134). Admitiendo que todo agrupamiento es parcial e incompleto, y que las categorías no deberían operan como compartimentos estancos, se construyeron cuatro, con las que se trabajó: las instituciones, los sujetos, los discursos y las prácticas, y los recursos.

Las entrevistas

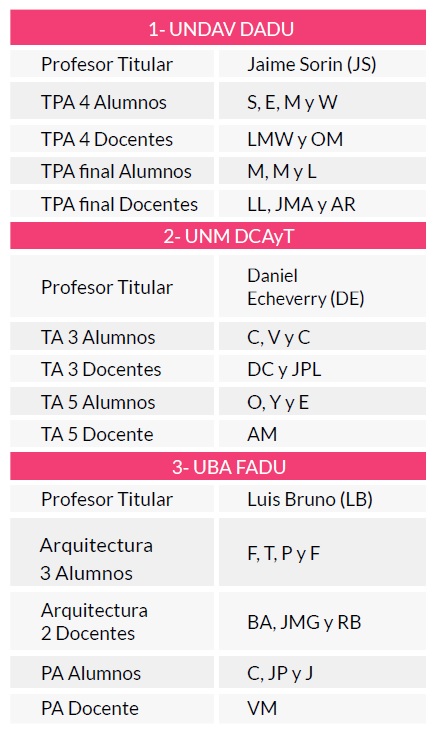

Se entrevistaron, registrando en video, a treinta y cinco personas: jefes de cátedra (tres), docentes a cargo de grupo (doce), y estudiantes de los dos grupos indicados (veinte), en las tres instituciones. Para facilitar los testimonios y resguardar la privacidad, sólo los profesores titulares se identificaron con nombre y apellido en su primera aparición en el texto, el resto con sus iniciales. Los profesores fueron entrevistados individualmente, al igual que algunos de los docentes. En el caso de los estudiantes, las entrevistas se realizaron siempre de manera grupal, ya que la experiencia demostró que así se sentían más cómodos y menos inhibidos.

En total se grabaron más de 25 horas de video, entre agosto de 2022 y mayo de 2023. Las transcripciones textuales tomadas de las entrevistas se citan como: (iniciales, institución, fecha) (Fig. 1).

Sujetos entrevistados, según roles e instituciones.

Fuente: Elaboración propia.La investigación, recurrencias y singularidades

De las categorías construidas, sobre las que se determinaron las recurrencias[4] y singularidades, las instituciones se enuncian en primer lugar, ya que revisten un carácter de totalidad ineludible. El taller es en relación a la institución a la cual pertenece. Los sujetos, en este caso, son los docentes y estudiantes. Los discursos y las prácticas que se dan en el taller son los instrumentos de construcción de un cierto saber y, finalmente, los recursos, materiales y simbólicos, reales y virtuales, fueron los que dieron las condiciones de posibilidad.

Las instituciones

Las instituciones tienen particularidades que es necesario señalar. La UNDAV y la UNM fueron creadas hace catorce años y en ambas la carrera de Arquitectura comenzó en 2015. En ellas operan lógicas que tienen muchos puntos de contacto y cuya gravitación define planes de estudio y organización curricular. Forman parte de las llamadas Universidades Nacionales del Bicentenario, aprobadas para su creación en el 2009. “Esta universidad de proximidad responde a la lógica de la inclusión, […] el aumento de matrícula es superior al de las universidades tradicionales, y el porcentaje de estudiantes que provienen del partido donde se emplaza la universidad es muy alto” (Accinelli y Macri, 2015, pp. 94-117).

El caso de la FADU es muy distinto, su origen puede formalizarse en la creación de la Escuela de Arquitectura, dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, en 1901, moldeada a semejanza de la École des Beaux Arts de París. Hoy es la institución de enseñanza de arquitectura de mayor envergadura del país, y sus condiciones de masividad no tienen parangón conocido[5]. En cuanto a su proyecto institucional, considerarlo en su complejidad excede los alcances de este trabajo.

El rol cumplido por las instituciones durante la pandemia es paradójico, ya que existió una relación inversa entre la escala y el andamiaje brindado a docentes y estudiantes durante los dos años de trabajo virtual. La UNDAV y la UNM, nacidas en el siglo XXI, ya tenían ofertas de cursado virtual a través de campus virtuales, pero que no se usaban para la carrera de Arquitectura. La FADU habilita el campus, con posibilidades de alojar la estructura necesaria para el dictado de clases, el 15 de junio de 2020[6].

En todas se trató de iniciar, no bien declarada la pandemia, algún tipo de vínculo con los estudiantes, que luego se formalizó como cursada. Como en muchas otras cuestiones, gran peso de las decisiones institucionales recayó sobre docentes y estudiantes. En la FADU se requirió iniciar una etapa de acompañamiento, hacia abril del 2020, a la que los docentes respondieron, convocando a los estudiantes a través de redes sociales y grupos de whatsapp. Cuando se iniciaron las actividades curriculares, dadas las dificultades del Moodle –plataforma en la que operan los campus educativos– para el dictado de clases de arquitectura o diseño, en general los docentes fueron apelando a otros recursos: “Los recursos que disponíamos del campus de la facultad, al principio parecían interesantes, pero después con el tiempo, yo no sé si por falta de trabajo mío o por forma de ser de los recursos, no terminaron funcionando, se fueron cayendo y pusimos en práctica lo que íbamos probando a nuestra manera, para encontrar dinámicas que se ajusten más a lo requerido para la cursada, el Zoom, el Meet, el Drive, el Classroom” (BA, JMG y RG, entrevista, octubre 21, 2022).

En la UNM el ciclo lectivo se inició, de manera virtual y a través del campus, muy rápidamente, habilitando dispositivos como el BigBlueButton (BBB)[7] un tiempo después. La UNDAV comenzó también un poco después de lo programado y la cursada de ese primer cuatrimestre se extendió hasta completar el año. Recién en el segundo año de pandemia se dispuso del Zoom en el campus, para reunir sincrónicamente grupos numerosos. La FADU nunca contó con ningún medio de reunión virtual para grupos grandes, recurriendo los docentes a las plataformas gratuitas, o costeando las pagas con sus propios recursos.

Con respecto a las instituciones, se puede generalizar lo expresado por un docente: “la universidad nos mandó a dar clase sin preguntar si teníamos los recursos ni la conexión a internet” (AM, entrevista, mayo 30, 2023).

Los sujetos

Siguiendo el orden de profesor titular, docente a cargo de grupo y estudiantes, se despliegan a continuación las recurrencias y las singularidades encontradas en sus discursos.

Se entrevistó a un profesor titular[8] en cada institución, y podría señalarse que el atravesar la pandemia –trascendiendo lo personal, cuestión que tiene validez para todos– exigió a quienes desempeñan este rol no sólo la respuesta a la contingencia, sino un alto grado de responsabilidad.

La primera regularidad que aparece es la alusión a la incertidumbre inicial, referida a la evolución de la situación en sí, y al qué hacer para dictar los cursos virtuales; agregándose la necesidad de responder a la demanda con la mayor rapidez posible, con equipos docentes no capacitados para la situación y poniendo en juego sus propios recursos.

La referencia al tiempo, adopta posiciones diversas. Por un lado, y de manera esperable, se habla de la desmedida inversión de tiempo dedicado a la tarea docente, y la consecuente dilución de los límites: “No se puede aguantar cuatro horas frente a la computadora, era muy cansador” (JS, entrevista, septiembre 29, 2022); “la invasión del tiempo de las vidas familiares de los docentes” (LB, entrevista, octubre 11, 2022).

Por otro lado, emerge la visión donde el trabajo académico aparece como una tarea que atenúa la angustia y el aislamiento, “un lugar de inmersión, para zambullirnos como escape frente a la pandemia” (LB, entrevista, octubre 11, 2022)

En otro sentido, y esto es recurrente para todos los roles docentes y también para los estudiantes, opera la indicación del amesetamiento vivido en el segundo año de pandemia, que, si bien facilitó las cosas porque era un camino conocido, deprimió expectativas y voluntades.

Es recurrente la mención a la falta de posibilidad de conocer o compartir la producción colectiva y la ausencia de comunidad y de institución: “[…] corregía en el último nivel, confiaba en lo que me contaban, no sabía lo que pasaba en los otros niveles […] no fue un taller, fue una cooperativa de docentes haciendo lo mejor posible” (JS, entrevista, septiembre 29, 2022). “Faltó la dinámica de docentes y estudiantes en el aula, faltó la institución […] el intercambio social” (DE, entrevista, septiembre 29, 2022). “No tuvimos pasillos, vida, […] faltó sociabilidad, hubo carencia de lo colectivo, lo relacional, la construcción colectiva […] El pulso del taller se pierde con el Zoom” (LB, entrevista, octubre 11, 2022)

Una particularidad que aparece en este grupo es la referencia a lo épico, al comportamiento comprometido, tema que no se registra con tanta fuerza ni entre los docentes encargados de impartir las clases, ni en los estudiantes. “Se pudo recrear el taller en la virtualidad sin un ‘padecimiento’ particular […] no lo celebramos, pero hubo mística, la épica de encontrarle la vuelta” (DE, entrevista, septiembre 29, 2022). “Fue una experiencia muy rica […] generó optimismo ¡Estamos pudiendo! […] construcción colectiva de los docentes cuerpo a cuerpo” (LB, entrevista, octubre 11, 2022).

Otra particularidad que debe señalarse –coherente con el lugar ocupado en la estructura académica– es la reflexión sobre las transformaciones que se operaron o deberían operarse en el taller y en sus prácticas, a posteriori. Apuntan a un posible funcionamiento mixto –virtual presencial– que en muchos casos ya se practica, “un aula aumentada, donde puedan ver el video en su casa, sin problemas de transporte” (DE, entrevista, septiembre 29, 2022). “abierto a probar, un cincuenta y cincuenta […] No todo es como antes, no hay que perder lo adquirido” (LB, entrevista, octubre 11, 2022). “Debido al déficit de aulas […] las historias y algunas técnicas, permanecen virtuales. Las [materias] iniciales, todas presenciales” (JS, entrevista, septiembre 29, 2022).

Por otra parte, los docentes a cargo de grupo, que debieron afrontar la conducción directa del trabajo de los estudiantes, abundaron en señalamientos a la falta de recursos, la desorientación y el desconocimiento iniciales, y al esfuerzo sobrehumano que debieron realizar para enfrentar la tarea: “[…] el manejo del tiempo, la disociación, el agotamiento mental, el no poder desconectarse. Las correcciones vía mail, whatsapp, a diario y por fuera del horario de clase, un dislocamiento temporal, un estado de pedaleo continuo de hámster (LL, JMA y AR, entrevista, mayo 3, 2023) “Las clases eran sincrónicas, pero era muy difícil hacerme entender, terminaba haciendo videos mientras dibujaba, que después mandaba por whatsapp” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023).

La ausencia de límites y la inversión de tiempo se agravaron, en el caso de las docentes mujeres, por las tareas de cuidado que fueron indelegables durante la pandemia: “Cuando comenzaron las clases virtuales, con dos hijos chicos y una beba, apagaba la cámara para cambiar los pañales” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023).

Una importante recurrencia se encontró en la dificultad, a veces mencionada como angustia, para recrear en la virtualidad lo que los docentes hacen en el taller, las indicaciones y comentarios sobre los trabajos de los estudiantes, un lenguaje complejo construido con palabras, dibujos, esquemas, referencias a obras, actitudes corporales, gestos: “me desesperaba por no perder la claridad, por no poder dibujar. Era muy difícil hacerse entender, no se veía el lenguaje corporal. Todo estaba expuesto, no podías hablar en privado con un estudiante, [existía] un único canal de comunicación, sin conversaciones random, sin espontaneidad. No se podía habitar el zoom, llevar música, compartir mate” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023)

Otro tópico recurrente fue el de la cámara apagada, la respuesta de los estudiantes frente al dictado de clases sincrónicas en el taller virtual: “las cámaras apagadas eran frustrantes, [aunque] se entendía, por consumo de datos y velocidad, también por inhibición, vergüenza, falta de lugar privado, ruido de fondo de la familia, por la mucha exposición” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023).

Como singularidad, aparece un caso donde se ponderan las posibilidades que generó el taller virtual: “En un momento empecé a dudar cuánto valor le damos a estar todos juntos en un taller y cuánto es necesario […] tener tanta carga horaria para algo tan simple como una reunión” (VM, entrevista, abril 23 de 2023).

Apareció de manera repetida el desánimo en el segundo año de pandemia: “lo que en el primer año fue un lugar para encontrarnos, en el segundo año potenció más la idea de aislamiento. Lo que el primer año sirvió para integrarse y unificar, el segundo año se perdió” (BA, JMG y RB, entrevista, octubre 21, 2022)

Es necesario mencionar las situaciones complejas compartidas con los estudiantes, jóvenes sometidos a la reclusión y al aislamiento: “vivimos muchas escenas de crisis por problemas personales, depresión, encierro” (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023). “Al principio de la clase se hablaba de cómo estaban, de enfermedades, de si pudieron salir” (AM, entrevista, mayo 30, 2023).

Los estudiantes fueron uno de los sectores de la población que más sufrió la pandemia. Aislados, vivieron la incertidumbre y el desconcierto iniciales, la incapacidad de comprender a sus docentes, la frustración frente a un segundo año de virtualidad y la hipercomunicación de los medios digitales, plataformas y redes, que en realidad producían extrema exposición y máximo aislamiento. “Con mis compañeros de clase no establecí relación. Nos encontramos con el grupo en La Boca, y no sabíamos a quién buscar, no nos conocíamos las caras” (F, T, P y F, entrevista, abril 10, 2023).

Fue muy marcada la diferencia en cómo transcurrieron la experiencia los estudiantes que ya conocían el trabajo en el taller, frente a aquellos que no. Los primeros lo transitaron más fluidamente, y los segundos, lo padecieron de manera más aguda. “No encontraba el lugar para concentrarme en mi casa, me levantaba cinco minutos antes de la clase. Me costó mucho sentir la carrera, la virtualidad no me sirvió de nada, no sentía que era productiva. Si no hacia la carrera no sabía que iba a hacer, no podía trabajar. En mi casa estaba sola, pero en lo virtual me sentía acompañada, porque estaba parecida a mis compañeros” (C, V y C, septiembre 11, 2022).

La contraparte del fenómeno de la cámara apagada, tan frustrante para los docentes, está en lo que transmiten los estudiantes: “me daba vergüenza y me sentía observada al hablar por el Meet, prender el micrófono era un suceso, que no se escuchara en la clase lo que pasaba en mi casa” (C, V y C, septiembre 11, 2022). “La obligación de tener la cámara prendida era un incordio, no quería mostrar el desorden, las paredes sin revoque” (S, E, M y W, entrevista, noviembre 2, 2022).

También en este grupo aparece el peso de las tareas de cuidado en el caso de las alumnas mujeres: “mi compañera no pudo seguir cursando porque tuvo que cuidar a su familia” (S, E, M y W, entrevista, noviembre 2, 2022).

Este es el grupo de sujetos donde la disponibilidad de recursos materiales –desde equipos y conexión a internet hasta tener un espacio propio en el hogar– impuso los mayores límites. La posesión de un capital simbólico previo se añadió a la necesidad de un capital económico, para dar condiciones de posibilidad al cursar virtualmente.

Los discursos y las prácticas

El pasar de la presencialidad a la virtualidad produjo un giro copernicano en las enunciaciones y las prácticas que se desarrollaron en el taller. Esto se acometió de manera silvestre, en un ejercicio de voluntad de docentes y estudiantes, sin planificación, casi caótica, hasta lograr un cierto equilibrio y naturalización.

“Al principio quería empezar a dar clases y a corregir de la misma manera que yo sabía de la forma presencial y al tiempo me di cuenta que era imposible” (VM, entrevista, abril 23, 2023). “El campus no respondía bien, era muy difícil, era muy rígido. Me costó mucho lograr ese feedback, esa dinámica de taller al principio, pero recuerdo que al final había mejorado” (BA, JMG y RB, entrevista, octubre 21, 2022).

La experiencia fue muy distinta, también, según se tratara de estudiantes que tenían un conocimiento a priori del taller, o no. “Tenía mucha dificultad para entender a los docentes, su forma de pensar” (S, E, M y W, entrevista, noviembre 2, 2022). “Presentaban en la pantalla un proyecto y se dibujaba sobre la pantalla. Había cortes de internet, lo que dificultaba la comprensión. También, el hecho de no ver la expresión de la cara del docente que está corrigiendo, dificultaba el entendimiento” (F, T, P y F, entrevista, abril, 10, 2023).

Aparecieron una gran cantidad de temas relacionados con las dificultades de percepción y verificación física y material de la realidad, problemas para acceder a una comprensión cabal del territorio, de las locaciones elegidas para los proyectos (sólo accesibles por Google Earth), imposibilidad de verificar cuestiones de escala y proporción, y la desaparición de las maquetas como recurso de proyecto, ya que no sólo su realización presentaba grandes problemas, sino la manera de mostrarlas, al docente y al resto del grupo. “No se podía salir a relevar un sitio. ¿Hacer arquitectura sin salir, sin vivenciar el lugar, las escalas, los recorridos, las distancias?, etc. En una clase presencial que se pudo tener, se pudo explicar y entender el tema de la escala muy fácilmente. (LM y OM, entrevista, mayo 29, 2023).

Especialmente en el caso de los estudiantes, pasaron a un estado de conexión virtual continua: “Estaba todo el tiempo conectada, después de estar cuatro horas conectada en diseño, seguía en Meet, me encontraba todo el día conectada frente a una computadora” (C, JP y J, entrevista, mayo 15, 2022). “Virtualmente estábamos en la casa del otro, más que con mi familia que estaba en mi casa” (O, Y y E, mayo 22, 2023).

La vinculación virtual estableció la rigidez de un orden jerárquico desde lo discursivo y la imposibilidad de naturalizar un diálogo y permitir los comentarios espontáneos que se dan en la presencialidad: “En la presencialidad las clases son más horizontales, el docente está al alcance del estudiante, hay como un intercambio entre todos, más ameno. En la virtualidad se transformó en una enseñanza más vertical, donde el docente hablaba, los demás escuchaban, había que levantar la mano para preguntar. El docente solo en la pantalla, y el estudiante más pasivo, sin participar, la cámara apagada, solamente recibiendo el conocimiento” (BA, JMG y RB, entrevista, octubre 21, 2022).

Los recursos

Los campus de las instituciones funcionan con la plataforma Moodle, poco adecuada para las disciplinas del proyecto. Para las necesidades del taller, que siempre “descansó sobre una pedagogía de la palabra” (Lesquins, 2002 p. 199) (traducción nuestra), se requirieron, aplicaciones que permitieran la transmisión en audio y video de manera simultánea con la presentación en pantallas de las imágenes, y la posibilidad de intervenir sobre ellas. Todo esto demandaba, además, una buena velocidad de conexión de Internet, y plataformas a admitieran a un gran número de personas, dada la masividad de los cursos.

Esto se fue comprendiendo a medida que se transitaba la virtualidad, y las instituciones no colaboraron de manera significativa en brindar recursos. Docentes y estudiantes lo resolvieron por cuenta propia, y los que no lo pudieron hacer, quedaron en el camino: “Llevamos un taller con recursos propios, computadora, casa, internet, auriculares. Tenía la sensación de que la facultad estaba completamente ausente y nosotros podíamos prescindir de ella. Yo no tenía cargo rentado, así que tampoco tenía sueldo” (BA, JMG y RB, entrevista, octubre 21, 2022).

Aun disponiendo de campus en funcionamiento, la repentina demanda hizo que en el primer año de la pandemia los campus se colgaran o no permitieran el ingreso de la totalidad de los estudiantes. Esto mejoró en el segundo año, con la disposición de mayores recursos, en el caso de la UNDAV y la UNM. En la FADU, en general se recurrió a plataformas gratuitas como el Classroom o el Miró y se usaron Meet o Zoom para los encuentros. La institución se limitó a abrir el campus y en el caso de los talleres de Arquitectura, en general, no se usó.

En cuanto a dispositivos, los docentes y estudiantes que pudieron hacerlo, adquirieron o mejoraron su equipamiento a través de la compra por Internet. Esto fue especialmente crítico para los estudiantes que comenzaron en pandemia su trayecto universitario, ya que sólo disponían de celulares, o computadoras en las que no podían correr los programas necesarios. Muchos de los casos referidos, interrumpieron o abandonaron sus estudios.

El taller después de la pandemia

La vuelta a la presencialidad, como ya se mencionó, se dio de pleno en el 2022, y de la misma manera en que se había virtualizado la enseñanza, sin posibilidad de reflexión, pero con huellas.

Algunos cambios en las prácticas, y el uso de ciertos recursos, es considerado positivo por una gran mayoría de los miembros de la comunidad académica. Esto depende mucho de la actitud de los docentes, y no está determinado por las instituciones, se relaciona más con el habilitar recursos para los estudiantes de manera asincrónica, como teóricas o videos.

La democratización de acceso a la información que brindan las plataformas, que se acrecentó exponencialmente, no siempre se puede aprovechar en la presencialidad debido a la mala conexión a las redes de wifi en los establecimientos.

La clase virtual ha comenzado a utilizarse como posibilidad alternativa frente a temas del contexto que impiden las clases presenciales, desde inundaciones a huelgas de transporte, o como recurso que evita desplazamientos y ahorra tiempo en épocas críticas, como entregas o parciales.

En los talleres se construyó un neologismo, la despapelización, para referirse al reemplazo de las láminas impresas por las imágenes proyectadas, en el trabajo cotidiano y también en las entregas. El dibujo manual y en papel, de manera bastante generalizada, se reserva sólo para los primeros niveles de taller.

La virtualidad abrió la posibilidad, que llegó para quedarse, de organizar conferencias on line de expositores de otros países, sin mayores dificultades.

El regresar a la presencialidad devolvió el taller a la institución, dotándolo de un marco social y normativo, ordenando horarios y tareas, y permitiendo la vida social y el intercambio de la comunidad. Se volvieron a abrir espacios de relación, imprescindibles para la construcción del conocimiento y el habitus disciplinar.

Las explicaciones, los comentarios y observaciones, entre docentes y estudiantes en el taller, es mucho más efectiva y fluida. Lo mismo sucede con la actividad de los grupos de trabajo.

Esta reinmersión no se dio de manera inmediata, y en los primeros dos años posteriores, se requirió de un nuevo aprendizaje, ya que los estudiantes, en el tercer año de su carrera, no conocían realmente cómo funcionaba el taller y fue necesario un seguimiento ajustado para volver a activar los vínculos.

Por otra parte, se debieron comenzar a sortear las deficiencias encontradas en la formación previa, durante la pandemia. Las maquetas, como herramientas de proyecto y verificación de las propuestas, que habían desaparecido de los talleres, están hoy siendo nuevamente puestas en valor y requeridas como parte de los procesos.

En este tiempo de regreso, ya asentado, se vuelve a verificar que el taller ha demostrado, una vez más, su extraordinaria potencia como estrategia para la enseñanza disciplinar, y que ha vuelto a la presencialidad de manera rotunda.

Deberán atenderse las múltiples singularidades que presenta hoy, y que antes no tenía, y de manera laboriosa, reflexionar sobre ellas, para incorporarlas a las prácticas habituales, dotándolas de mayor riqueza, y flexibilizándolas, para posibles escenarios futuros.

Agradecimientos

A Oscar Felipe Lagues Obregón, in memoriam.

Referencias bibliográficas

Accinelli, A. y Macri, A. (2015). La creación de las Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense: análisis comparado de dos períodos fundacionales. Revista Argentina de Educación Superior. RAES, 11, 94-117

Delgado, J. M. (Ed.). (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid, España: Síntesis.

Fernández, R. (2007). Lógicas del Proyecto. Buenos Aires, Argentina: Concentra.

Fernández, R. (2013). Conocimiento proyectual. Divergencias y convergencias entre disciplina y profesión. Cultura ambiental y proyecto. Seminario del Programa de Doctorado FADU UBA. Buenos Aires

Foucault, M. (1977). Le jeu de Michel Foucault. ¿Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien (10, julio). Dits et Écrits. 1976-1979. Vol III (pp. 298-331). París, Francia: Gallimard.

Foucault, M. (1987). El orden del discurso. (A. González Troyano Trad.). Barcelona, España: Tusquets. (Trabajo original publicado en 1970)

Lesquins, N. (2002). La bibliothèque de l’atelier Pontremoli. En B. Bouvier y J. M. Leniaud (Ed.), Le livre d'architecture, XVe-XXe siècle: Édition, représentations et bibliothèques. (pp. 199-245). doi: 10.4000/books.enc.1144

Masdéu Bernat, M. (2016). La enseñanza de la arquitectura en la sociedad actual. La integración de las nuevas formas de práctica profesional en el Taller de Arquitectura. En: Universitat de Girona (Ed.), Textos de investigación (pp. 76-81) Recuperado de: https://www.researchgate.net/ publication/315175658

Miglioli, V. (2022). El taller, supervivencias y anacronismos. (Tesis de Doctorado) FADU UBA. Buenos Aires. Recuperada de: https://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=p&p=about&c=aaqtesis

Ricœur, P. (1995). Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico. CDMX, México: Siglo XXI (Trabajo original publicado en 1985)

Shakespeare, W. (1994). Hamlet. Edición bilingüe del Instituto Shakespeare. UV. Madrid, España: Cátedra. (Trabajo original publicado en 1603)

Valles Martínez, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, España: Síntesis.

Referencias a entrevistas

Entrevistas (agosto de 2022 a mayo 2023) realizadas por: Buendía, C., Di Muccio, D., Di Tirro, F., García, O., Lagues Obregón, F., y Petrelli, F. Coordinación: Tedesco, C., Dirección: Miglioli, V. Disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/1oyzgwbjZGjkMADvOyhJZrJdx4ZsZIy3t

Notas

Notas de autor

Roles de autoría: 1. Administración del proyecto; 3. Análisis formal; 4. Conceptualización; 6. Escritura - revisión y edición; 7. Investigación; 8. Metodología; 9. Recursos; 10. Redacción - borrador original; 12. Supervisión; 13. Validación.

ORCID: 0009-0005-7733-3131

vmiglioli@undav.edu.ar

Información adicional

CÓMO CITAR: Miglioli, V. (2024). El tiempo está desquiciado. Una investigación acerca del taller de arquitectura en la pandemia. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.493

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/493 (html)