Ensayos

Hacia un modelo para un Diseño decolonial y no excluyente en Argentina

Towards a model for a decolonial and non-exclusionary Design in Argentina

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 21, 2024

Recepción: 12 junio 2024

Aprobación: 12 noviembre 2024

CÓMO CITAR: Pittaluga, M. (2024). Hacia un modelo para un Diseño decolonial y no excluyente en Argentina. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.473

Resumen:

Este trabajo explora la necesidad de un enfoque de Diseño en Argentina, que sea decolonial y no excluyente, para poder abordar las problemáticas sociales complejas que enfrenta el país en la actualidad. La hipótesis central del trabajo es que un modelo de Diseño basado en la teoría de la complejidad, el codiseño y el diseño para las transiciones, desde una perspectiva decolonial y no excluyente, puede ser una herramienta eficaz para afrontar estos desafíos. Se argumenta que los modelos tradicionales de diseño, con su enfoque eurocéntrico, no se adaptan a las realidades y necesidades del contexto argentino. Se analiza cómo la importación de modelos extranjeros ha perpetuado una dinámica colonialista que ignora las particularidades y la diversidad cultural de Argentina. Se plantea la necesidad de trascender las metodologías tradicionales y construir un Diseño que emerja de las realidades locales, tomando en cuenta los aspectos culturales propios del país. En definitiva, se busca ofrecer una herramienta para la práctica de un Diseño decolonial y no excluyente, con un esquema de trabajo que guía a los diseñadores en la consideración de diferentes variables y ejes de análisis. Esta herramienta, que se presenta como un punto de partida para una práctica más integral, responsable y transformadora en Argentina, busca promover un enfoque sensible a las necesidades y realidades locales, considerando la diversidad cultural y social del contexto argentino.

Palabras clave: diseño, complejidad, codiseño, decolonial, no excluyente.

Abstract:

This paper explores the need for a Design approach in Argentina that is both decolonial and inclusive to address the complex social issues the country is currently facing. The central hypothesis of the work is that a Design model based on complexity theory, co-design, and design for transitions -from a decolonial and non-exclusionary perspective- can be an effective tool to tackle these challenges. It is argued that traditional Eurocentric-focused design models do not align with the realities and needs of the Argentine context. The way in which the importation of foreign design models has perpetuated a colonialist dynamic that overlooks the specificities as well as the cultural diversity of Argentina is analyzed. The need to transcend traditional methodologies and build a Design practice emerging from local realities and taking into account the country’s cultural characteristics is dealt with. Ultimately, the aim is to offer a tool for practicing decolonial and non-exclusionary Design within a framework that leads designers to consider different variables and axes of analysis. This tool -which is introduced as a starting point for a more comprehensive, responsible, and transformative design practice in Argentina- seeks to promote an approach sensitive to local needs and realities regarding the cultural and social diversity of the Argentine context.

Keywords: design, complexity, co-design, decolonial, non-exclusionary.

Introducción

En el contexto actual de Argentina, donde las problemáticas sociales son cada vez más complejas y multifacéticas, se hace necesario replantear los enfoques tradicionales de Diseño. Este trabajo propone una hipótesis central: que la elaboración de un modelo de abordaje que se base en la teoría de la complejidad, el codiseño y el diseño para las transiciones, desde una perspectiva decolonial y no excluyente, puede ser una herramienta pertinente para abordar los desafíos sociales que enfrenta el país. A través de esta investigación, se argumenta que los modelos convencionales, de enfoque eurocéntrico, no solo son inadecuados, sino que perpetúan dinámicas colonialistas que ignoran la diversidad cultural y las particularidades del contexto argentino.

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, analizar las limitaciones de los enfoques de diseño hegemónicos y su impacto en la inclusión social. En segundo lugar, se busca explorar y proponer un marco teórico que integre la complejidad, el codiseño y el diseño para las transiciones, promoviendo un enfoque que reconozca y valore las singularidades culturales y sociales de Argentina. Finalmente, se pretende establecer un conjunto de ejes iniciales que sirvan como guía para la implementación de un modelo de enfoque decolonial y no excluyente, para abordar proyectos de diseño que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y a fomentar un entorno más justo y sostenible.

Escenarios complejos en el contexto argentino

En la actualidad, nuestro país, situado en la periferia económica (Bonsiepe, 1985), enfrenta realidades con desafíos que no estaban considerados cuando se establecieron los principios que guiaban la expresión del Diseño a principios del siglo XX.

Argentina, situada en la periferia del sistema-mundo moderno/colonial (Mignolo, 2007), enfrenta realidades que trascienden la mera dimensión económica. La colonialidad del poder, como la define Quijano (2000), ha establecido patrones de dominación que persisten más allá de la colonización formal, manifestándose en múltiples dimensiones de la vida social argentina expresadas en la desigualdad de género, la migración, el racismo, la accesibilidad, la sustentabilidad y la diversidad, entre otros.

La interseccionalidad de las opresiones, como señala Lugones (2008), se evidencia en problemáticas como la desigualdad de género, la migración, el racismo, la accesibilidad, la sustentabilidad y la diversidad. Estas cuestiones no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de lo que Segato (2016) denomina “matriz colonial de poder”, donde diferentes formas de dominación se entrelazan y refuerzan mutuamente.

En el presente, no podemos hablar de un único escenario, sino de una multiplicidad de situaciones que reflejan lo que Dussel (2004) caracteriza como la “exterioridad negada” de la modernidad. Esta complejidad implica que el abordaje de estos entornos requiere una perspectiva que, como sugiere Mignolo (2011), debe partir de un “pensamiento fronterizo” capaz de reconocer y valorizar los saberes y experiencias históricamente subalternizados.

Las problemáticas que atraviesa nuestro país tienen su origen en lo que Quijano (2000) identifica como la “colonialidad del ser”, manifestada en procesos excluyentes producto de la negación de la otredad. Esto se evidencia en la marginalidad social profundizada por la desigualdad de oportunidades y por “la falta de voluntad de las élites de implantar políticas de distribución de la renta” (Vaca y Veritier, 2011); la violencia patriarcal que Segato (2013) caracteriza como una expresión de la colonialidad del género, manifestada en la violencia endémica hacia las mujeres (Cabral y Acacio, 2016); las estigmatizaciones de orden capacitista, religioso, étnico o económico que reflejan lo que Lugones (2008) denomina “sistemas entrelazados de opresión”; y la desigualdad social generalizada (Assusa y Kessler, 2022; Kessler, 2018) como expresión de la colonialidad del poder en su dimensión económica.

Desde una perspectiva decolonial, estas exclusiones son complejas porque, como señala Mignolo (2007), operan en múltiples niveles y no son marginaciones totales. Se trata de lo que Segato (2016) describe como “inclusiones jerárquicas”, donde un grupo puede estar excluido en una esfera mientras reproduce lógicas de exclusión en otras.

Si bien existe una puja de poder que busca sostener el statu quo por parte de los sectores dominantes, esta tensión se traslada a todo el tejido social. Como argumenta Dussel (2004), la liberación debe entenderse no solo en términos económicos sino también en términos de la “transmodernidad”, que implica la superación de todas las formas de colonialidad.

Paradójicamente, Argentina presenta lo que Mignolo (2011) llamaría una “diferencia colonial”: es un país pionero en la consignación de Derechos en materia de acceso a la educación, la salud, y la justicia, con un alto índice de participación ciudadana que ha permitido conquistar estos Derechos (Torres, Lafit, Beliera, Corsiglia Mura, Martínez Ramírez, Andolfo, Uehara, 2018).

En síntesis, el análisis de los escenarios complejos en el contexto argentino revela una realidad multifacética y la posición periférica del país en el sistema-mundo moderno/colonial implica enfrentar una diversidad de problemas que requieren soluciones que partan de un pensamiento no hegemónico.

En este sentido, creemos en el potencial del diseño como instrumento para abordar estas problemáticas desde una perspectiva decolonial y no excluyente puede ofrecer soluciones que aborden las diversas esferas de exclusión. Al adoptar este enfoque intentamos plantear una herramienta de abordaje, que se propone como punto de partida y no de llegada, con la posibilidad de seguir perfeccionándola participativamente y en comunidad.

Panorama actual de la perspectiva inclusiva del diseño en Argentina

La perspectiva inclusiva del diseño en Argentina ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, enmarcándose dentro del campo más amplio del diseño social, pero desarrollando características y aproximaciones propias que responden a las particularidades del contexto local. Ledesma (2013) ha sido una de las primeras investigadoras en sistematizar el estudio de esta perspectiva en el país, identificando la complejidad del campo y sus múltiples interpretaciones en el contexto argentino. Su trabajo destaca la necesidad de comprender el diseño social no como una categoría unívoca, sino como un espacio de intersección donde convergen diferentes aproximaciones y prácticas.

En el ámbito académico argentino, Ledesma y Nieto (2020) han contribuido significativamente al desarrollo teórico del campo, explorando cómo las prácticas de diseño inclusivo se manifiestan en diferentes contextos sociales y culturales del país. Su trabajo ha sido fundamental para comprender cómo las necesidades específicas de las comunidades locales influyen en el desarrollo de soluciones de diseño inclusivo. Esta línea de investigación se ha visto complementada por los aportes de Galán (2011), quien ha enfatizado la importancia de considerar las dinámicas sociales y económicas particulares de Argentina en la implementación de proyectos de diseño inclusivo.

La práctica del diseño inclusivo en Argentina ha encontrado un importante espacio de desarrollo en el trabajo de Senar (2009), quien ha documentado extensivamente experiencias de diseño participativo en comunidades vulnerables, demostrando cómo el enfoque inclusivo puede contribuir a la transformación social. Esta perspectiva se ha visto enriquecida por los aportes de Frascara (1997), quien ha establecido marcos metodológicos fundamentales para la práctica del diseño socialmente responsable en el contexto latinoamericano.

Un aspecto distintivo del panorama argentino es la creciente atención a la interseccionalidad en el diseño inclusivo, como lo demuestra el trabajo reciente Metele más diversidad (Pittaluga, 2023c) donde se ha documentado cómo diferentes aspectos de la identidad y la experiencia social se entrelazan en las necesidades de diseño de las comunidades locales. Esta perspectiva ha sido particularmente relevante para abordar las múltiples capas de exclusión que pueden experimentar diferentes grupos sociales en el contexto argentino.

Los desarrollos más recientes en el campo han estado marcados por una creciente atención a la accesibilidad digital y la inclusión tecnológica, aspectos que han cobrado especial relevancia en el contexto de la transformación digital acelerada que experimenta el país. Ledesma y López (2018) han señalado cómo la brecha digital representa un nuevo desafío para el diseño inclusivo en Argentina, requiriendo aproximaciones que consideren tanto las limitaciones tecnológicas como las particularidades culturales del contexto local.

Un aspecto crítico del panorama actual es la tensión entre las demandas del mercado y los objetivos sociales del diseño inclusivo, una dinámica que ha sido analizada en profundidad por Galán (2011). Esta tensión se manifiesta particularmente en el contexto de las restricciones económicas y las desigualdades sociales que caracterizan la realidad argentina, donde los diseñadores deben encontrar formas creativas de implementar soluciones inclusivas dentro de limitaciones presupuestarias significativas.

La formación de profesionales en diseño inclusivo representa otro aspecto fundamental del panorama actual. Las instituciones educativas argentinas han comenzado a incorporar perspectivas inclusivas en sus programas de estudio, aunque, como señala Pittaluga (2023c), aún existe un largo camino por recorrer para consolidar una formación que integre plenamente los principios del diseño inclusivo con las realidades y necesidades locales.

Los desafíos actuales incluyen la necesidad de fortalecer la investigación local, desarrollar metodologías adaptadas al contexto argentino, y encontrar formas de implementar soluciones inclusivas que sean sostenibles en el marco de las restricciones económicas y sociales del país. A pesar de estos desafíos, el campo muestra un desarrollo dinámico y una creciente capacidad para abordar las necesidades de diseño inclusivo de la sociedad argentina contemporánea.

Este trabajo propone construir un camino hacia una práctica del diseño decolonial que evite la exclusión desde su concepción. Se busca desarrollar una síntesis propia, fundamentada en el pensamiento latinoamericano y situado en la periferia, en diálogo con principios de inclusión social. Preferimos el término no excluyente sobre inclusivo porque este último presupone una exclusión previa, producto de perspectivas que normalizan la marginalización. Nuestra propuesta aspira a desarrollar un abordaje que contemple múltiples variables desde el inicio del proceso de diseño, evitando así la necesidad posterior de inclusión. Para construir este camino, encontramos en la convergencia de tres perspectivas –la complejidad, el codiseño y el diseño para las transiciones– las herramientas metodológicas necesarias.

Enfoques emergentes del diseño: diseño desde la complejidad, codiseño y para las transiciones

Los discursos tradicionales o hegemónicos del diseño se establecieron inicialmente en Europa y, al igual que el epicentro del arte, se trasladó de París a Nueva York (Guilbaut, 2007), el diseño experimentó una migración similar con el éxodo de exponentes de la Bauhaus hacia Estados Unidos. Si bien se dio este traslado de epicentro, permaneció siendo un país central. Argentina, como país periférico, proviene de una tradición de importación de modelos e ideas, es por esta razón que, durante el siglo XIX, la élite argentina promovió la imagen del país como europeo y adoptó modelos culturales de las grandes metrópolis, lo que influyó significativamente en la arquitectura monumental, la planificación urbana y la negación del pasado hispano-criollo. Las principales influencias provinieron de Francia, Inglaterra y posteriormente Estados Unidos, con una participación significativa de profesionales extranjeros en proyectos tanto públicos como privados (Pittaluga, 2023a).

El siglo XX no fue distinto en cuanto a las influencias y a mediados de este se incorporan las ideas del Movimiento Moderno europeo, fundamentalmente provenientes de Alemania, de las escuelas de Bauhaus y Ulm (Devalle, 2009). Argentina se adapta tan perfectamente a estos parámetros que se convierte en una sede de Ulm (Devalle, 2016).

Según Dussel (1992), la importación de prácticas sin análisis crítico conlleva una falta de comprensión de las necesidades específicas de los países periféricos, es por ello, que resulta fundamental atender a las particularidades de nuestra propia cultura para evitar caer en prácticas colonialistas, especialmente considerando que uno de los enfoques emergentes que analizaremos proviene de Estados Unidos.

En 1980 emergió la perspectiva del diseño centrado en el usuario, a partir del trabajo de Donald Norman (1984), cuyo foco de estudio giraba en torno a la importancia de la usabilidad y la experiencia del usuario. El enfoque de Norman está evidentemente influenciado por los trabajos de Simon (1969), Jones (1976) y Alexander (1971). En la bibliografía que utiliza para desarrollar su concepto de diseño centrado en las personas, se encuentran únicamente autores estadounidenses, y su contribución consiste en reorganizar y sintetizar ideas previamente existentes, a las que él mismo denomina Human Centered Design (Pittaluga, 2022).

Dentro del diseño centrado en las personas encontramos el modelo Design Thinking, cuyo marco teórico se apoya en la denominada metodología científica del diseño de 1960/70, representada por autores como Christopher Jones y Christopher Alexander, y se nutre del pensamiento de autores como Rittel (1973), Simon (1969), Lawson (2006) y Buchanan (2001). Este modelo ha ganado relevancia, aunque ha sido cuestionado por referentes de la academia por su grado de superficialidad, siendo el último trabajo al respecto el de Nigel Cross (2023), quien concluye que estas metodologías de diseño, conocimiento, pensamiento y acción son valiosas para abordar diversas problemáticas, pero no constituyen una solución universal.

Sanders (2002) establece una diferencia fundamental entre el diseño centrado en las personas y el diseño participativo: mientras el primero se centra en lo que se está diseñando y en garantizar que satisfaga las necesidades del usuario, con el científico/investigador social actuando como interfaz entre el usuario y el diseñador, el diseño participativo implica la contribución activa de los usuarios en el proceso de diseño, considerándolos expertos en sus propias experiencias y como co-creadores.

Irwin (2015) sostiene que la perspectiva del diseño centrado en el usuario se puede pensar dentro de la esfera del diseño de servicios, que no tiene en cuenta las implicancias socioeconómicas y políticas. La autora plantea tres esferas: la mencionada, la del diseño para la innovación social (que incluye los sistemas socioeconómicos y políticos) y, como esfera emergente, la del diseño para las transiciones, que trabaja a partir de las perspectivas que cuestionan los sistemas socioeconómicos y políticos vigentes.

El diseño para la innovación social, con Ezio Manzini (2015) y Victor Margolin (2012) como principales referentes, busca utilizarlo como herramienta para abordar y resolver problemas sociales complejos. Surge como respuesta a la necesidad de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles a desafíos sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos.

En esta línea de pensamiento se encuentra el enfoque del codiseño, que emerge como propuesta evolutiva del diseño participativo. Este es un enfoque colaborativo en el cual los diseñadores trabajan estrechamente con los usuarios finales y otras partes interesadas en el proceso. Una de las principales referentes teóricas es E. Sanders (2002, 2009), y a nivel regional destaca el trabajo de investigación sobre codiseño y discapacidad intelectual liderado por Spencer et al. (2022) en la Universidad Católica de Valparaíso, donde se propone el desarrollo de un sistema de apoyo tecnológico para mejorar la accesibilidad de personas con desafíos cognitivos en entornos urbanos.

El Transition Design (Diseño para las transiciones), desarrollado por Terry Irwin, Gideon Kossoff y Cameron Tonkinwise en el Instituto de Diseño para las Transiciones de la Universidad Carnegie Mellon, nace como respuesta a los desafíos globales que enfrenta nuestra sociedad. Este enfoque se basa en la idea de que los diseñadores pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la transición hacia un futuro sostenible y justo, reconociendo que muchos de los problemas actuales son complejos, interconectados y requieren cambios profundos en los sistemas sociales, económicos y ambientales.

En Latinoamérica, destaca el trabajo de Arturo Escobar (2017) y el marco de trabajo convenido entre la Universidad de Palermo y la Universidad Carnegie Mellon, que ha generado proyectos como “Perspectivas del diseño” y “Visiones del Diseño”, coordinados por Daniela Di Bella (2020). La perspectiva de Escobar surge del desmonte de la idea de un sur global subdesarrollado en términos eurocentristas, que provocan la invisibilización de la diversidad característica de estas regiones.

El autor critica el modelo de desarrollo occidental y moderno, categorizado como heteropatriarcal, capitalista y racista, sostenido por la idea de progreso y valores como el consumo, el mercado, la productividad, la competitividad y la eficiencia, considerándolo inadecuado para construir un pensamiento desde la periferia. Propone salir de esta narrativa y, desde una visión amplia del diseño, redireccionar la praxis para construir un pluriverso, es decir, un mundo con múltiples narrativas en lugar de un único relato válido.

Gui Bonsiepe ha trabajado extensamente el par centro-periferia en términos de Diseño, explicando que el colonialismo educativo implica una relación de dominación donde el centro impone sus valores y sistemas educativos a la periferia (Bonsiepe, 1985, p.17). El autor critica el enfoque unidimensional del desarrollo y el subdesarrollo, argumentando que este binomio omite la complejidad de las relaciones de poder y perpetúa una jerarquía global injusta.

El Diseño debe ser entendido como un proceso complejo que involucra múltiples factores y actores, requiriendo un abordaje transdisciplinario. Utilizamos la teoría de la complejidad de Edgar Morin, para desarrollar un esquema de trabajo para el campo del Diseño con capacidad autorreflexiva, en constante deconstrucción de creencias internas, que evite el adoctrinamiento y dialogue con otras formas de conocimiento (Pittaluga, 2022, 2023a).

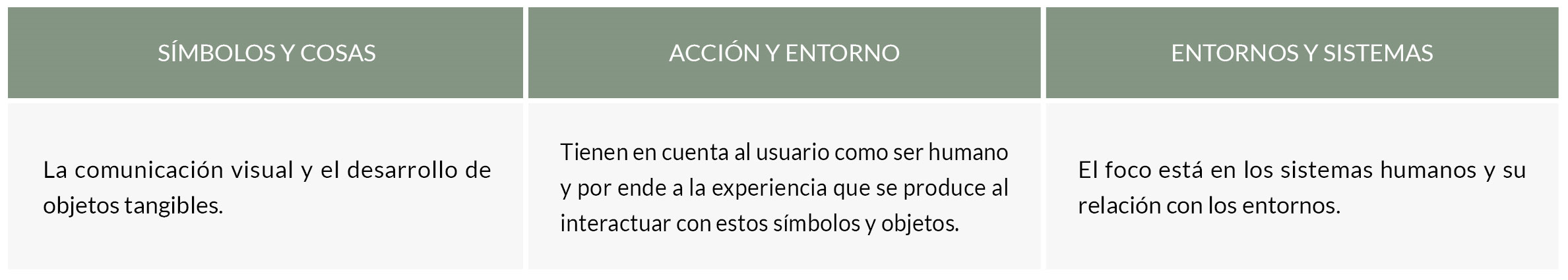

Siguiendo los órdenes del diseño propuestos por Buchanan (2001), estos enfoques se ubican en el cuarto orden. El Diseño ha evolucionado de ser una actividad centrada en objetos concretos a una que aborda relaciones, interacciones y experiencias dentro de sistemas sociales complejos.

Órdenes del Diseño Buchanan (2001).

Elaboración propia.Irwin, Tonkinwise y Kossoff (2020) sostienen que el Diseño para la transición se compone de cuatro áreas de conocimiento, acción y autorreflexión que se refuerzan mutuamente: visión, teorías del cambio, mentalidad y postura, y herramientas metodológicas. Su marco teórico, basado en Prigogine, enfatiza que la disgregación de los componentes no es adecuada para abordar sistemas complejos, coincidiendo con nuestra propuesta (Pittaluga, 2023a).

El Diseño para la transición incorpora además los ejes de la innovación social (Manzini, 2015) y el concepto de “localismo cosmopolita” de Sachs (1999), que propone que las soluciones a problemáticas globales se ajusten a circunstancias locales según sus entornos sociales y ambientales únicos, mientras permanecen interconectadas a nivel global a través de la información, tecnología y recursos.

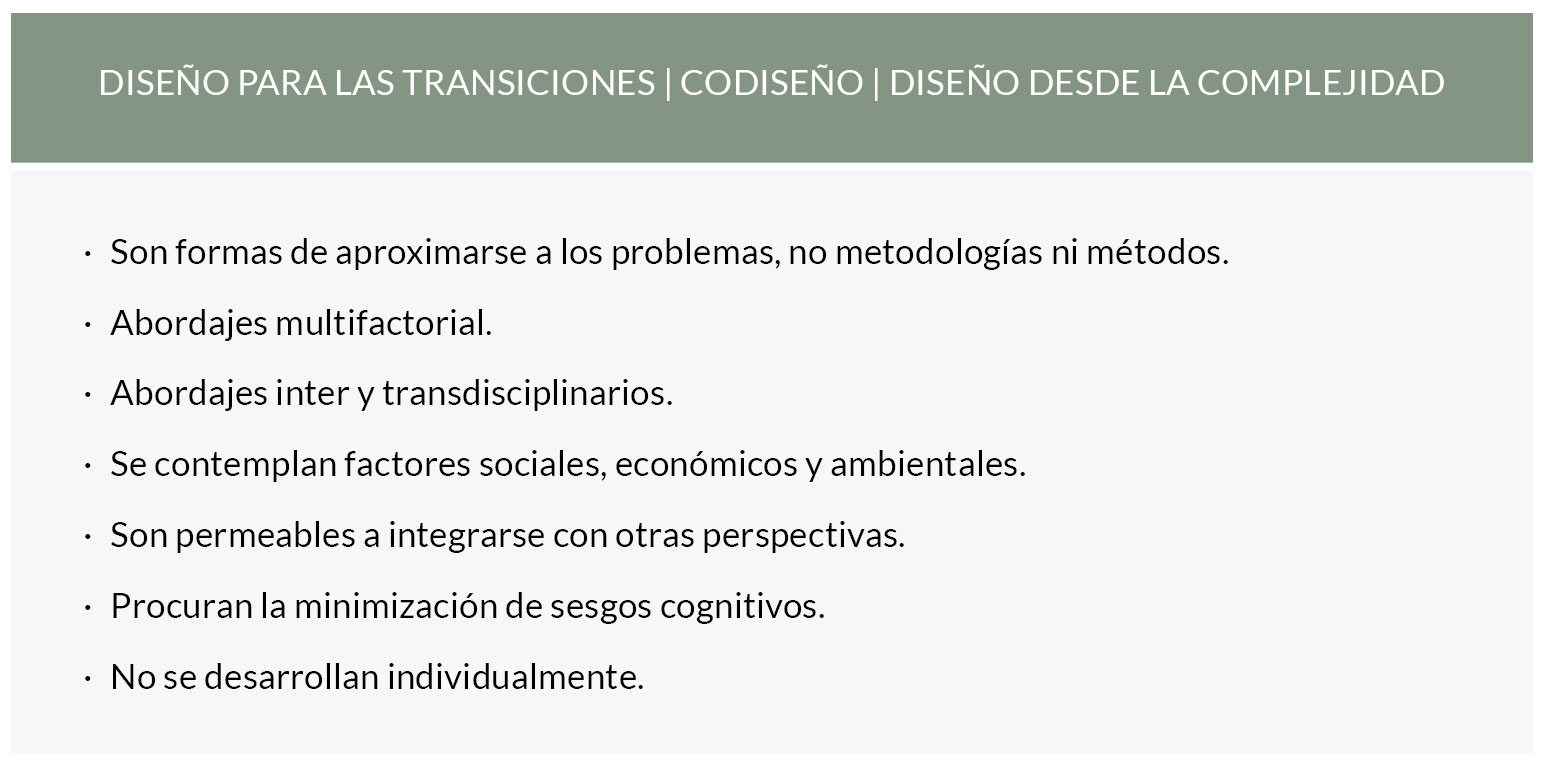

La convergencia entre estos tres enfoques (diseño desde la complejidad, codiseño y diseño para las transiciones) se manifiesta en su reconocimiento de la necesidad de abordar problemas complejos de manera sistémica, su énfasis en la participación y colaboración, y su búsqueda de soluciones que consideren tanto el contexto local como las conexiones globales.

Podemos encontrar convergencias entre estos tres enfoques a partir de (Fig. 2):

Convergencias de perspectivas.

Elaboración propia.La convergencia entre estas perspectivas ofrece un marco conceptual propicio para desarrollar un modelo de práctica del Diseño que responda a las necesidades específicas del contexto argentino. La complementariedad de estos enfoques permite abordar tres aspectos fundamentales para una práctica decolonial: el reconocimiento de la complejidad inherente a los sistemas sociales locales, la participación activa de los diversos actores sociales en los procesos de diseño, y la orientación hacia transformaciones sistémicas que cuestionen los modelos hegemónicos.

El diseño desde la complejidad (Pittaluga, 2023a) proporciona las bases epistemológicas para comprender las particularidades del contexto argentino sin caer en simplificaciones reduccionistas. El codiseño aporta metodologías participativas que permiten incorporar las voces y saberes locales tradicionalmente marginados por las prácticas hegemónicas del Diseño. Por su parte, el diseño para las transiciones ofrece un marco estratégico para orientar estas prácticas hacia transformaciones sistémicas que promuevan la autonomía y la sostenibilidad.

Sin embargo, la mera convergencia de estos enfoques no es suficiente para desarrollar un modelo verdaderamente decolonial. Como señala Escobar (2017), es necesario un proceso de deconstrucción de las prácticas coloniales arraigadas en la disciplina y una reorientación hacia la construcción de un pluriverso que reconozca y valorice las múltiples formas de conocer, hacer y diseñar presentes en nuestro territorio. En este sentido, el desarrollo de un modelo decolonial y no excluyente para la práctica del Diseño en Argentina requiere una reflexión sobre cómo estos enfoques pueden ser reinterpretados y enriquecidos desde las perspectivas, necesidades y aspiraciones locales.

El siguiente capítulo abordará la construcción de este modelo, partiendo de la premisa de que el Diseño en Argentina no solo debe responder a problemáticas locales, sino que debe hacerlo desde una perspectiva que reconozca y valorice la pluralidad de saberes y prácticas presentes en nuestro territorio. Este modelo buscará integrar los aportes de los tres enfoques analizados con las particularidades del contexto argentino, proponiendo marcos conceptuales y metodológicos que permitan desarrollar una praxis del Diseño más autónoma y menos excluyente.

Modelo decolonial y no excluyente para la práctica del Diseño en Argentina

Aquí proponemos un modelo decolonial y no excluyente como herramienta para una práctica del diseño más integral que los métodos tradicionales. Este desarrollo se fundamenta en los avances establecidos sobre la construcción de una matriz de abordaje desde la teoría de la complejidad (Pittaluga, 2023a), enriquecido por las perspectivas de codiseño y el diseño para las transiciones.

Ahora bien, por qué plantear la perspectiva decolonial. El pensamiento decolonial ofrece un marco crítico para examinar las influencias históricas y las estructuras de poder que han moldeado el Diseño en América Latina. Reconoce que las prácticas de diseño, al igual que otras formas de producción cultural, no están exentas de las dinámicas de colonialidad que han persistido más allá del colonialismo formal. Esto implica cuestionar las jerarquías establecidas en el campo del diseño, donde las tendencias, estilos y metodologías provenientes de los centros dominantes (Europa y Norteamérica) a menudo se han considerado superiores o más avanzadas.

Al aplicar una lente decolonial, se pueden reevaluar las influencias extranjeras no como modelos a imitar, sino como elementos a dialogar críticamente. Esto permite una apropiación más consciente y creativa de técnicas y estilos globales, al tiempo que se valoran y recuperan las tradiciones locales y los conocimientos ancestrales que han sido históricamente marginados o subestimados.

En lugar de buscar una esencia pura o idealizada de lo latinoamericano, este enfoque reconoce la naturaleza híbrida y dinámica de las culturas de la región (García Canclini, 2001). Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder ha generado una matriz de dominación que opera no solo en el ámbito económico-político, sino también en la producción de subjetividades y conocimientos. En este sentido, Escobar (2017) argumenta que el diseño mismo debe ser entendido como una práctica ontológica que puede tanto reproducir como desafiar estas estructuras de poder colonial.

Otra razón fundamental para adoptar el pensamiento decolonial como abordaje es su potencial para fomentar la innovación. Mignolo (2011) sostiene que la “diferencia colonial” puede ser un espacio productivo de creación, donde el pensamiento fronterizo permite generar alternativas a la modernidad eurocéntrica. Segato (2016) complementa esta visión al enfatizar la importancia de reconocer y valorar las “tecnologías de sociabilidad” propias de las comunidades latinoamericanas, que han sobrevivido y se han adaptado a pesar de la colonialidad.

El pensamiento decolonial nos invita a repensar nuestras metodologías de investigación, nuestras prácticas pedagógicas y nuestras formas de producción de conocimiento. Lugones (2008) enfatiza la necesidad de una perspectiva interseccional que reconozca cómo diferentes formas de opresión se entrelazan en el contexto colonial/moderno, mientras que Walsh (2013) propone una pedagogía decolonial que desafíe las jerarquías epistémicas establecidas.

Según Dussel (1992), lo decolonial implica un proyecto político y ético que busca desafiar y transformar las relaciones de dominación cultural, económica y política que han sido impuestas por las potencias coloniales, especialmente en América Latina y otras regiones colonizadas. Quijano (2000) expande esta idea al señalar que la decolonialidad implica no solo la descolonización del poder, sino también del ser y del saber, incluyendo la recuperación y revalorización de epistemologías otras que han sido históricamente silenciadas.

En Argentina, como en otros países periféricos, la tendencia a imitar a los países centrales es una práctica instalada. El problema, como señala Dussel (1992, pp. 27-28), es que importar estos modelos a contextos socioculturales para los que no fueron pensados, trae consigo problemas que impactan en la trama social. Escobar (2017) argumenta que esta imitación acrítica refuerza la “monocultura del saber” y limita las posibilidades de desarrollar soluciones apropiadas para los contextos locales.

El planteo decolonial está ligado con las exclusiones, y es por esto que utilizamos el término no excluyente. Como señala Walsh (2009), la decolonialidad implica necesariamente una praxis pedagógica que confronte activamente todas las formas de exclusión heredadas de la matriz colonial. Mignolo (2011) enfatiza que esta perspectiva debe ir más allá de la mera inclusión dentro de los marcos existentes, para plantear una verdadera transformación de las estructuras de conocimiento y poder.

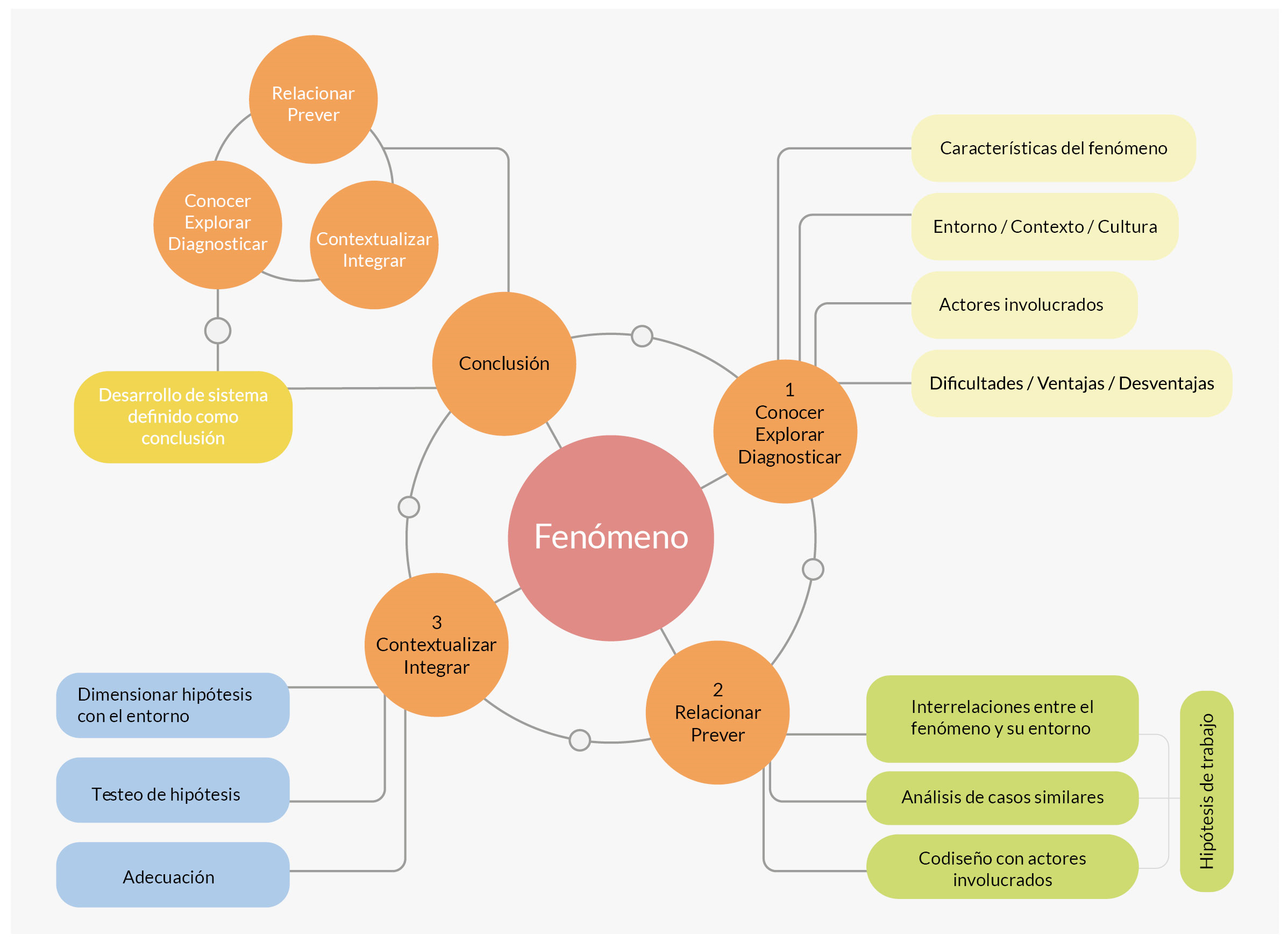

Hechas estas consideraciones, planteamos un esquema de trabajo como guía que se podría graficar de la siguiente forma (Fig. 3):

Esquema de trabajo.

Elaboración propia. Acceso libre a través de: https://miro.com/app/board/uXjVNlpydFw=/Este enfoque de trabajo se visualiza como una interrelación de esferas, incorporando instancias exploratorias y de análisis que puedan tener una capacidad de prever problemáticas futuras. Proponemos tres instancias macroscópicas de trabajo: 1. Conocimiento, exploración y diagnóstico; 2. Relación y predicción; 3. Contextualización e integración.

Cada una de estas instancias se complementan con microinstancias que evalúan factores específicos. Por ejemplo, dentro de la esfera del “Conocimiento, exploración y diagnóstico” se desprenden las instancias de: 1. Características del fenómeno; 2. Entorno / Contexto / Cultura; 3. Actores involucrados; 4. Dificultades / ventajas /Desventajas.

La esfera de “Relación y predicción” se complementa con las instancias de: 1. Interrelaciones entre el fenómeno y su entorno; 2. Análisis de casos similares; 3. Codiseño con actores involucrados.

Y a partir del análisis de estas microinstancias surge una hipótesis de trabajo, que dentro de la esfera de “Contextualización e integración” se analiza lo siguiente: 1. Dimensionar hipótesis con el entorno; 2. Testeo de hipótesis; 3. Adecuación.

Una vez realizado este ciclo de trabajo de forma completa, se llega a una conclusión, que es la propuesta de trabajo. El proceso es adaptable y requiere la coparticipación de todos los actores involucrados incluidos los usuarios finales.

La observación activa del fenómeno implica considerar su contexto y las interrelaciones con su entorno. Las hipótesis de trabajo surgen del análisis de estas interacciones y se evalúan en relación con su impacto potencial. Las conclusiones se mantienen mientras el sistema sea adaptable frente a perturbaciones. Se debe ajustar y transformar el sistema según sea necesario para mantener su estabilidad. Los eventos externos e internos pueden desencadenar cambios en el sistema, lo que requiere una capacidad transformadora y una adaptación continua. La flexibilidad del sistema se logra considerando múltiples variables y con la interdisciplina.

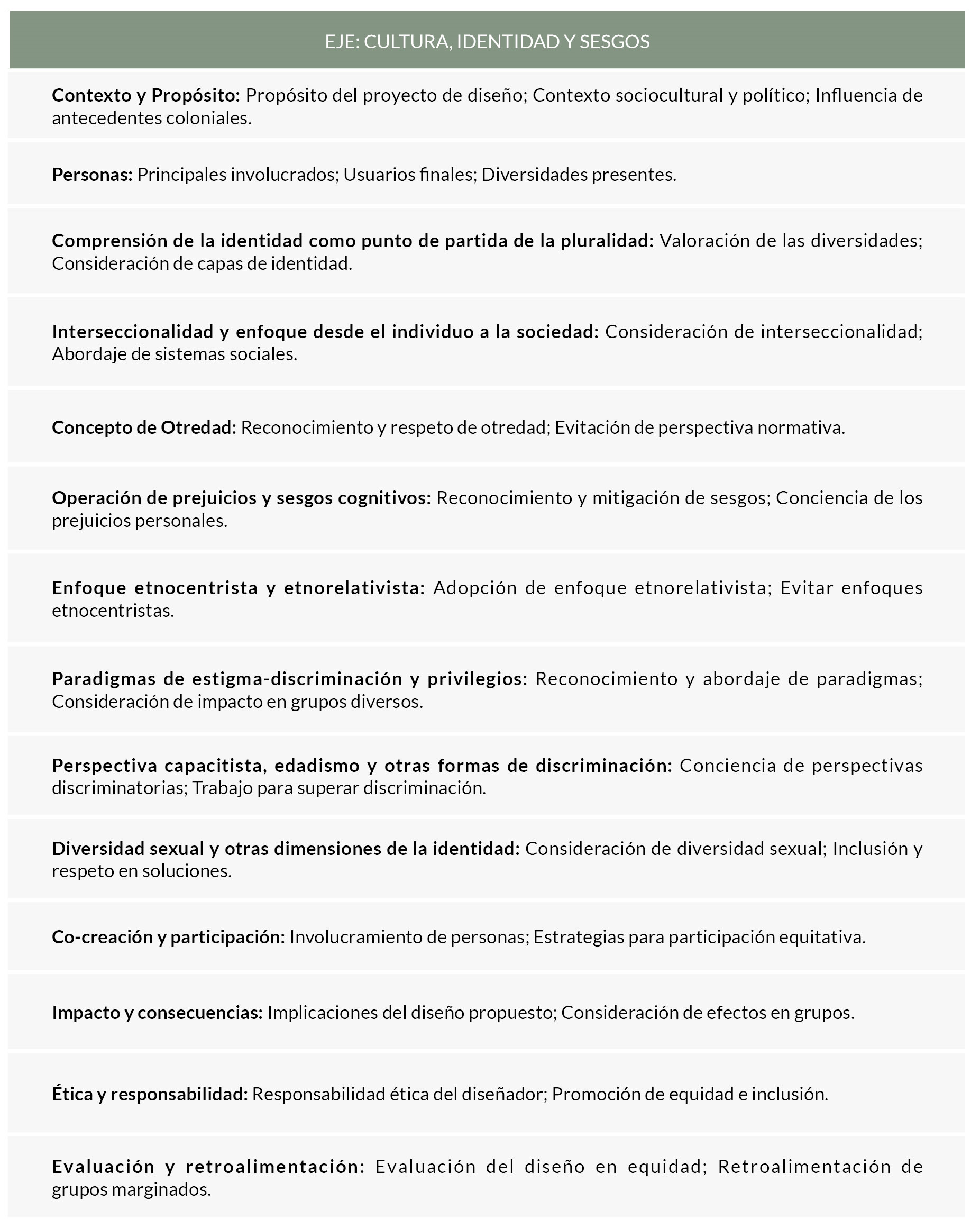

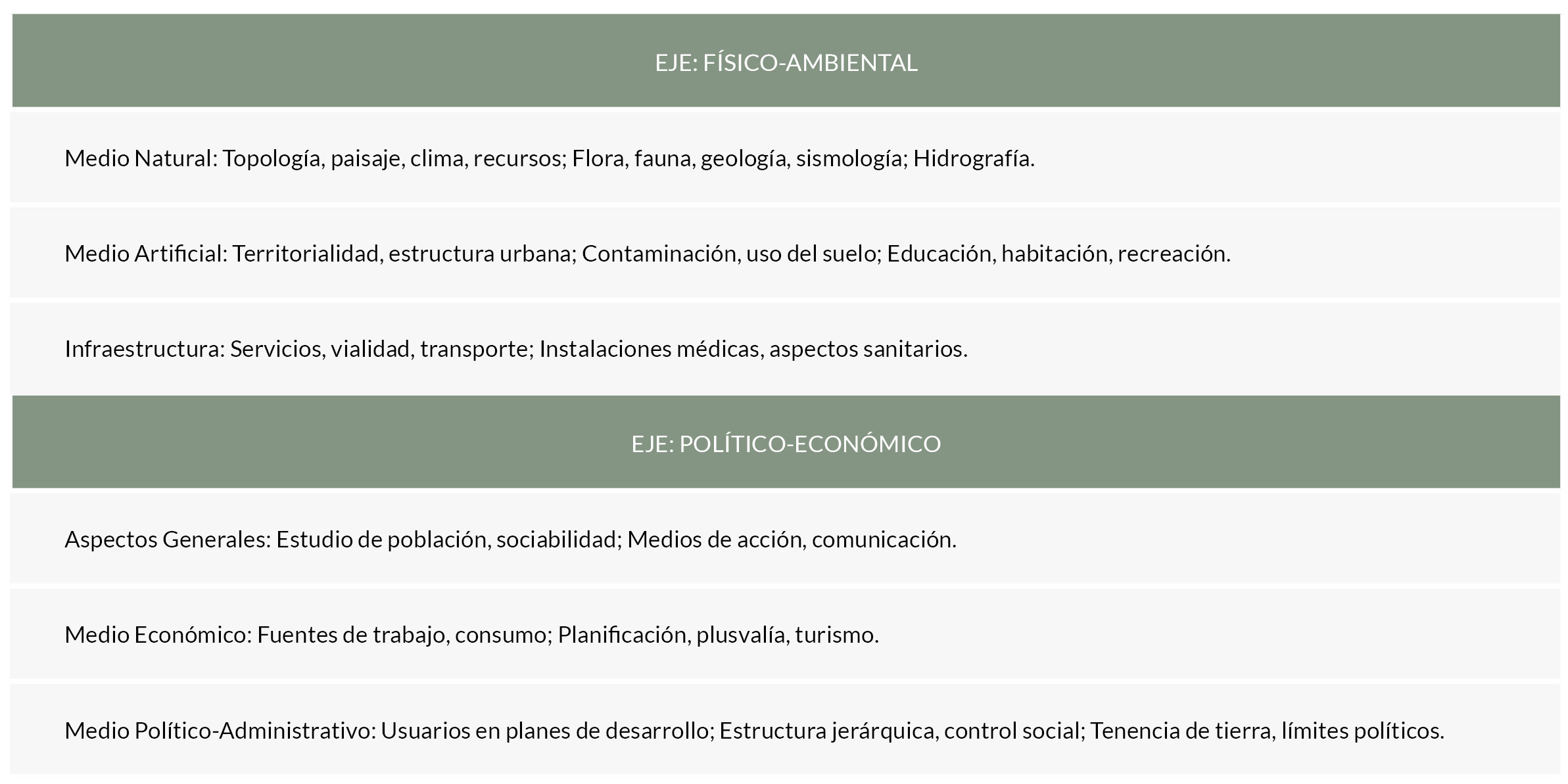

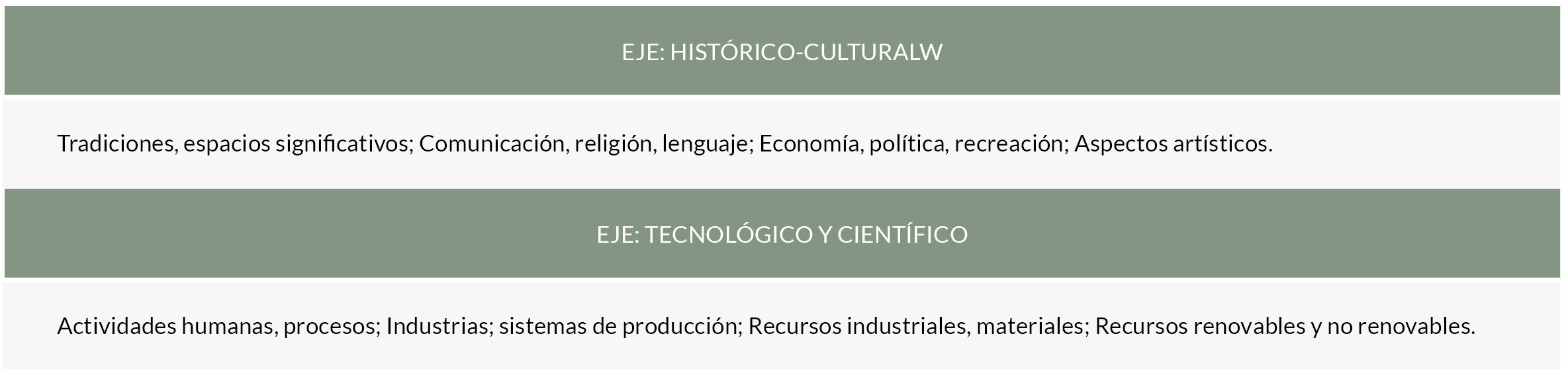

Dentro de la instancia de la esfera macroscópica de “Conocimiento, exploración y diagnóstico” proponemos una serie de ejes iniciales que sirven como disparadores para la investigación y que pueden evitar conclusiones decoloniales o excluyentes. No se trata de una guía cerrada, sino que puede ser modificada, utilizada parcialmente o ampliada según sean las necesidades específicas del proyecto y de las personas en un entorno y contexto determinado. (Fig. 4; 5; 6)

Eje cultura, identidad y sesgos.

Elaboración propia.

Ejes físico-ambienta y político-económico.

Elaboración propia.

Ejes histórico-cultural y tecnológico-científico.

Elaboración propia.A modo de conclusión

El abordaje del Diseño hegemónico es excluyente y de carácter individualista. Basado en una estructura ideológica androcentrista, eurocentrista, heteronormativa, elitista, capacitista, corponormativa y de supremacía blanca (Lupton y Xia, 2021).

Producto de estas prácticas son las publicidades o los espacios del habitar excluyentes, plagados de sesgos e invisibilizaciones. Esto hace daño a las personas, a las comunidades y a nuestro entorno habitado por otras especies. Destruimos lazos, comunidades, culturas, conocimiento, sistemas completos. El diseño tiene la cualidad de ser transformador a partir del rol social que se ejerce, pero si no es con responsabilidad, la transformación no será positiva.

Lo que aquí se pretende demostrar es que una perspectiva más amplia en variables, teniendo en cuenta el entorno, las interacciones, la cultura, las singularidades, las fortalezas, las debilidades y las contradicciones, puede crear un sistema abierto, orgánico y adaptativo que contribuya al principio enunciado por Tomás Maldonado sobre que el Diseño había llegado para mejorar la calidad de vida de las personas.

La propuesta se basa en un modelo que integra el diseño complejo, el codiseño y el diseño para las transiciones desde una perspectiva decolonial y no excluyente para abordar problemáticas complejas en Argentina. En resumen, se busca ofrecer una herramienta práctica y accesible que permita a los diseñadores abordar desafíos complejos de manera no excluyente, considerando la diversidad cultural y social del contexto argentino y promoviendo un enfoque de diseño que sea sensible a las necesidades y realidades locales.

El modelo propuesto trasciende el abordaje hegemónico del diseño, tradicionalmente caracterizado por ser excluyente, indiferente a las personas y al entorno. La integración del diseño complejo, el codiseño y el diseño para las transiciones desde una perspectiva decolonial y no excluyente representa una herramienta práctica y accesible para abordar desafíos complejos en el contexto argentino.

Este modelo representa una contribución al campo del diseño, ya que se propone como base metodológica para el desarrollo de un programa informático colaborativo que facilite procesos de diseño decoloniales y no excluyentes. La innovación radica en la integración de perspectivas complejas, participativas y transicionales desde un enfoque específicamente latinoamericano, considerando las particularidades del contexto argentino.

El aporte de esta propuesta no solo contribuye a la democratización del diseño sino que también promueve una práctica más responsable y consciente de las realidades locales.

Referencias bibliográficas

Aguirre, J. A. (2018). Pistas para aproximarse al diseño social: antecedentes y posturas. Revista KEPES,17, 9-26.

Alexander, C. (1971). Ensayo sobre la síntesis de la forma. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.

Assusa, G. y Kessler, G. (2022). ¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia?: Notas sobre las percepciones sociales y la legitimidad ciudadana en la Argentina contemporánea. Estado y gobernabilidad democrática: aportes para la construcción del conocimiento estatal (pp 59-74) Buenos Aires, Argentina: Universidad Pedagógica Nacional.

Byung-Chul, H. (2023). La expulsión de lo distinto. Buenos Aires, Argentina: Herder.

Boidin, C. (2023). ¿Qué son los «estudios decoloniales» latinoamericanos? Ritimo. le changement par l´info. Disponible en: https://www.ritimo.org/Que-son-los-estudios-decoloniales-latinoamericanos

Bonsiepe, G. (1985). El diseño de la Periferia. Debates y Experiencias. CDMX, México: Gustavo Gili.

Breyer, G. (2007). Heurística del Diseño. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.

Buchanan, R. (2001). Design Research and the New Learning. Design Issues, 17(4), 3-23.

Cabral, P. y Acacio, J. A. (2016). La violencia de género como problema público. Las movilizaciones por “Ni una menos” en la Argentina. Questión, 1(51), 170-187.

Canclini, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Cross, N. (2023). Design thinking: What just happened? Revista Design Studies, 86, 1-10.

Di Bella, D. (2020). Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. Cuaderno | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 80, 173-239.

Devalle, V. (2009). La travesía de la forma. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Devalle, V. (2016). América Latina, la otra sede de la HfG-Ulm. En RChD: Creación y Pensamiento, 1(1), 53–63.

Dussel, E., y Sánchez de Antuñano, J. (1992). Cuestionamiento de la Situación actual del diseño y la tecnología en Contra un Diseño Dependiente: un modelo para la autodeterminación nacional. CDMX, México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Dussel, E. (2004). Sistema mundo y transmodernidad. En S. Dube, I. Banerjee y W. Mignolo (Eds.), Modernidades coloniales (pp. 201-226). CDMX, México: El Colegio de México.

Escobar, A. (2017). Diseño para las transiciones, en Etnografías Contemporáneas, 4, 32-63.

Exss Cid, K. E., Spencer González, H., Vega Córdova, V., Jarpa Azagra, M., Álvarez-Aguado, I., Pastén Bernales, A., y von Unger Martínez, M. I. (2022). Investigación inclusiva y codiseño: Cocreación de un sistema de apoyo tecnológico para la discapacidad intelectual. Revista 180, (49), 95-106, doi: https://dx.doi.org/10.32995/rev180.num-49.(2021).art-866

Frascara, J. (1997). Diseño gráfico para la gente: Comunicaciones de masa y cambio social. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.

Galán, B. (comp.) (2011). Diseño, proyecto y desarrollo. Miradas del período 2007-2010 en Argentina y Latinoamérica. Buenos Aires: Wolkowicz editores.

Guilbaut, S. (2007). De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.

Irwin, T. (2015). Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture, 7(2), 229-246.

Irwin, T., Tonkinwise, C., y Kossoff, G. (2020). Diseño para la Transición: Educational Framework for Advancing the Study and Design of Sustainable Transitions. En Visiones del Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad (pp. 31 – 65)Buenos Aires, Argentina: U. Palermo.

Jones, C. (1976). Métodos de diseño. Barcelona, Argentina: Gustavo Gili.

Juri, S. y Zurbriggen, C. (2022) Motivando transiciones hacia futuros sostenibles y resilientes: SARAS T-LAB. América Latina en Cuaderno 157 | Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 115-139.

Kessler, G. (2018). Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles para pensar la estructura social argentina? Revista de Estudios sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social, 28.

Lawson, B. (2006). How Designers Think. The process demystified. Great Britain, UK: Architectural Press.

Ledesma, M. (2013). Cartografía del diseño social: aproximaciones conceptuales. Anales del IAA, 43, 97-105.

Ledesma, M. (2015). Empoderamiento y horizontalidad en nuevos emergentes en el diseño social. Revista Inventio, 11(24), 41-47.

Ledesma, M. y López, M. (2018). Retóricas del Diseño social. Buenos Aires, Argentina: Wolkowicz.

Ledesma, M. y Nieto, M. L. (2020). Diseño social. Ensayos sobre Diseño social en la Argentina (2000-2018). Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (9), 73-101.

Lupton, E. y Xia, L. (2021). Meet mythical form. E. Lupton (Comp.), Extra bold. A feminist, inclusive, anti-racist, nonbinary field guide for graphic designers. New York, USA: Princeton Architectural Press.

Manzini, E., (2015). Cuando todos diseñan. Una introducción al diseño para la innovación social. Madrid, España: Experimenta.

Margolin, V. y Margolin, S. (2012). Un modelo social de diseño: cuestiones de práctica e investigación. Revista Kepes, 8, 61-71.

Mignolo, W. (2007). La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial. Barcelona, España: Gedisa.

Mignolo, W. (2011). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham, USA: Duke University Press.

Norman, D. A. y Draper, S. W. (1984). User-Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Florida, USA: CRC Press.

Papanek, V. (2014). Diseñar para el mundo real: ecología humana y cambio social. Barcelona, Argentina: Pollen edicions.

París Clavel, G. (1997). El diseño cobra sentido si persigue un objetivo social. Revista tipográfica, 33, 21-25.

Pittaluga, M. (2020). Visiones sobre el rol social del diseño. Buenos Aires, Argentina: Wolkowicz.

Pittaluga, M. (2022). Diseño complejo: aportes para la construcción de una vertiente teórica del diseño en Argentina a partir de la teoría de la complejidad de Edgar Morin. (Tesis doctoral) Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de: https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/145572

Pittaluga, M. (2023a). Complexus. Caos, Diseño y complejidad. Buenos Aires, Argentina: Wolkowicz.

Pittaluga, M. (2023b). El impacto de las fracturas del paradigma moderno en los discursos centrales del Diseño y las repercusiones en el contexto argentino. Cuaderno. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 200, 143-168, doi: https://doi.org/10.18682/cdc.vi200.9727

Pittaluga, M. (Comp.) (2023c). Metele más diversidad. Buenos Aires, Argentina: Wolkowicz.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales (pp. 201-246). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Rittel, H.W.J. y Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sci, 4, 155-169.

Sachs, W. (1999). Planet Dialectics: Exploration in Environment and Development. Londres, Gran Bretaña: Zed Books Ltd.

Sanders, E. (2002). From user-centered to participatory design approaches. En J. Frascara (Ed.), Design and the Social Sciences. Making Connections (pp. 1-7). Londres, UK: Taylor y Francis Books Limited.

Sanders, E. y Simons, G. (2009). A social vision for value co-creation in design. Disponible en: http://www.timreview.ca/article/310

Segato, R. (2013). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid, España: Traficantes de Sueños.

Senar, P. (2009). Hacia un diseño disciplinar inclusivo: Roles sociales del diseño industrial en Argentina. Revista Otra Economía, III (4), 98-121.

Simon, H. A. (1969). The sciences of the artificial. Cambridge, USA: MIT Press.

Torres, F., Lafit, F., Beliera, A., Corsiglia Mura, L., Martínez Ramírez, F., Andolfo, M. y Uehara, L. (2018). La conquista y defensa de nuestros derechos. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.

Vaca, E. y Veritier, G. (2011). Pobreza y desarrollo: ¿es suficiente la perspectiva económica? En M., Diloretto y A. J. Arias (Comp.), Miradas sobre la pobreza : intervenciones y análisis en la Argentina posneoliberal (pp. 53-60). La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.

Vallone, M. (2011). Problemas Sociales Argentinos: los nuevos desafíos a la imaginación sociológica. En A. Arias y M. Di Loretto, Miradas sobre la pobreza. Intervenciones y análisis en la Argentina posneoliberal (pp. 39-52). La Plata, Argentina: EDULP.

Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des) de el in-surgir, re-existir y re-vivir. Revista Educação Intercultural Hoje em América Latina, 12(1), 25-42.

Walsh, C. (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito, Ecuador: Abya-Yala.

Walzer, M. (1993). Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Notas de autor

Roles de autoría: 1. Administración del proyecto; 2. Adquisición de fondos; 3. Análisis formal; 4. Conceptualización; 5. Curaduría de datos; 6. Escritura - revisión y edición; 7. Investigación; 8. Metodología; 9. Recursos; 10. Redacción - borrador original; 11. Software; 12. Supervisión; 13. Validación; 14. Visualización

ORCID: 0000-0002-9558-3178

marianapittaluga@gmail.com

Información adicional

CÓMO CITAR: Pittaluga, M. (2024). Hacia un modelo para un Diseño decolonial y no excluyente en Argentina. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.473

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/473 (html)