Temas libres

Las plataformas de salto como objetos publicitarios de expresión arquitectónica durante el siglo XX. Una mirada trasnacional de la cultura del ocio

Diving platforms as publicity objects of architectural expression during the 20th century. A transnational view of leisure culture

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 20, 2024

Recepción: 02 Noviembre 2023

Aprobación: 05 Febrero 2024

CÓMO CITAR: Cabrera, I. E. (2024). Las plataformas de salto como objetos publicitarios de expresión arquitectónica durante el siglo XX. Una mirada trasnacional de la cultura del ocio. A&P Continuidad, 11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.453

Resumen: El presente artículo pretende dar cuenta de ciertas experiencias proyectuales en la construcción de trampolines y plataformas de salto durante las primeras décadas del siglo XX, en las ciudades de Río de Janeiro, Roma y Weston-super-Mare. La conexión entre estas tres latitudes y los proyectos llevados a cabo en cada una de ellas, radica en el fomento de hitos de modernidad para promover los nuevos patrones culturales de ocio y entretenimiento de la época. Estos patrones derivaron en la construcción y difusión de proyectos que funcionaron como objetos de atracción publicitaria de la administración pública. En este contexto, el acceso masivo de la ciudadanía a las piscinas y balnearios permitió a los proyectistas trabajar dentro de diversos campos de expresión formal con sus obras. Aquí se ponen en relieve los contextos espacio-temporales que propiciaron estas oportunidades, indagando tanto en las particularidades técnicas que las posibilitaron como en los resultados simbólicos obtenidos.

Palabras clave: trampolín, ocio, publicidad, Estado, modernidad.

Abstract: This article intends to provide an account of design experiences concerning the construction of trampolines and diving platforms during the first decades of the twentieth century in the cities of Rio de Janeiro, Rome, and Weston-super-Mare. The link between these three latitudes and the projects undertaken in each of them lies in the promotion of landmarks of modernity to promote the new cultural patterns of leisure and entertainment of the time. These patterns led to the construction and dissemination of projects that served as objects of publicity attraction for the public administration. Within this context, widespread public access to swimming pools and spas enabled designers to explore various fields of formal expression through their works. The spatio-temporal contexts that facilitated these opportunities are emphasized examining both the technical features that gave rise to these works and the symbolic outcomes achieved.

Keywords: trampoline, leisure, publicity, State, modernity.

Arquitectura y ocio a comienzos del siglo XX

Desde los primeros movimientos e ideales higienistas de medidados de siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, las piscinas y balnearios de las ciudades dejaron de ser espacios exclusivos de formación higiénica para convertirse en acontecimientos sociales, derivados a su vez del auge de la recreación y los deportes acuáticos. Durante los primeros decenios del siglo XX, se produce un paulatino crecimiento en torno al ocio como respuesta inmediata al desarrollo de los Estados de bienestar, que fomentaron la reorganización del trabajo y el consumo de masas en la sociedad moderna. La expansión de este fenómeno trasnacional necesitaba de una materialización capaz de expresarlo y, por tanto, de transformarlo en un hecho observable, de apelar a la perspectiva del espectador como objetivo concreto. De este modo, los proyectos de arquitectura se adaptaron a construcciones icónicas, que daban cuenta de las nuevas expresiones contemporáneas. El desarrollo de infraestructuras e instalaciones arquitectónicas de carácter público en este período profundizó los contornos del ocio, el deporte, la recreación y la cultura. Los procesos proyectuales que surgieron a partir de este punto y se materializaron en piscinas, trampolines y plataformas de salto reclamaron una atención eminentemente visual de las políticas públicas con respecto a los programas a resolver. Si bien la construcción de trampolines pensados como hitos publicitarios es un hecho característico en el diseño de natatorios y complejos acuáticos en el siglo XX, el salto desde plataformas como expresión cultural contempla una historia que resulta necesario indagar. Sobre esta temática, se destacan dos interpretaciones que han relacionado de manera intrínseca al sujeto con el objeto: de la primera subyace la noción primigenia del salto posibilitado a través de una estructura; la segunda, singulariza las condiciones de escala y proporción necesarias que repercuten sobre las resoluciones formales y características técnicas particulares de cada obra.

La antigua pintura hallada en la Tumba del nadador (it. Tomba del tuffatore) puede ser definida como la primera interpretación formal del proyecto que posibilita el acto. Esta pintura anónima, descubierta en 1968 por el italiano Mario Napoli, representa en la cara interior de la losa que cubría la fosa, la imagen de un hombre lanzándose al agua desde una torre (Fig. 1).

En esta escena, la figura solitaria es captada en pleno vuelo, zambulléndose hacia un plano de agua desde una plataforma que pareciera estar especialmente concebida a tal efecto. Sobre esta representación, el profesor de arqueología Tonio Hölscher (2022, p. 13) señala que

Desde esta estructura se lanza, de cabeza, un joven con el cuerpo desnudo tensado con gran elegancia, la región lumbar contraída, los glúteos, los brazos y las piernas bien extendidos. De su perfil elástico sobresale su cabeza, que permanece erguida en dirección al punto en el que se producirá la zambullida. […] Tan solo dos delicados árboles –uno de ellos, en la orilla opuesta; el otro, en la esquina de la imagen que queda tras la figura– despliegan sus ramas como en un afán erótico por alcanzar al hermoso efebo

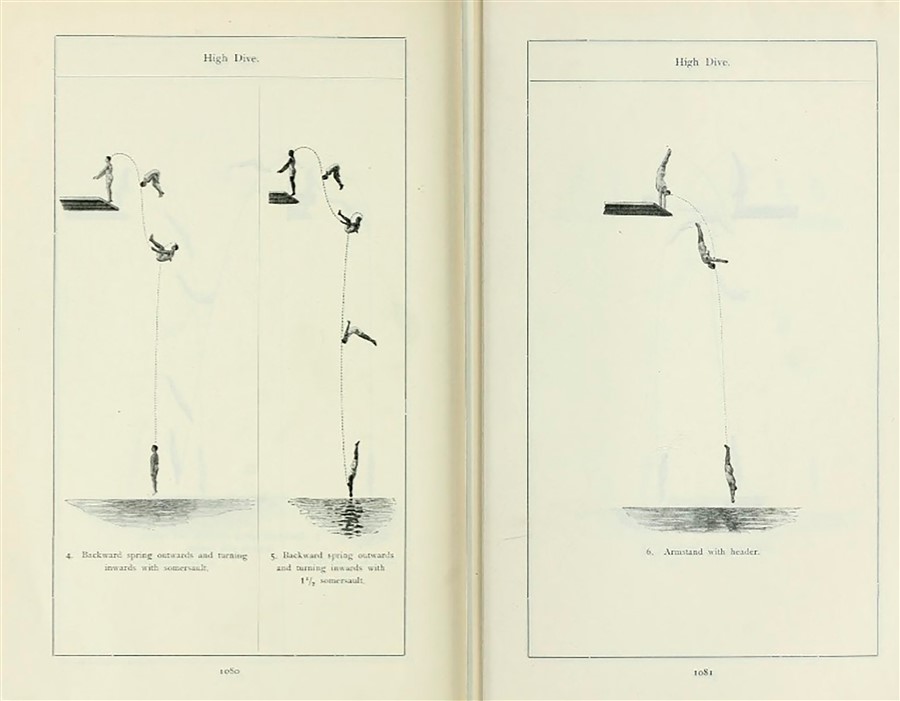

La supuesta condición atlética en la postura del nadador, en primer lugar, puede interpretarse como requisito indispensable para el acto que se propone llevar a cabo. La especificidad en la posición del cuerpo remite no sólo a una descripción real de la pintura sino al sentido simbólico del hecho: describe un salto voluntario, una actividad consciente y precisa para la cual se requiere cierta cualidad física. Y, en segundo lugar, los delicados árboles que despliegan sus ramas como en un afán erótico por alcanzar al hermoso efebo son partícipes necesarios del espectáculo, atentos testigos de una hazaña elocuente. Estos dos aspectos se asocian necesariamente a la condición específica de la estructura sobre la cual se realiza el salto. Si bien no puede determinarse una proporción exacta entre las dimensiones del trampolín y la escala del saltador, los múltiples elementos horizontales y verticales representados en los tres cuerpos que componen la plataforma evidencian las necesidades estructurales de una construcción en altura. Y a pesar de que existen registros de construcciones similares durante el siglo V a.C. en donde se usaban para diversas funciones militares y civiles, la estructura esbozada en el Paestum pareciera estar hecha expresamente para saltar desde ella. Y es precisamente este aspecto lo que hace particular a esta pintura: la demostración de un acto simbólico que se construye a partir de una manifestación formal y funcional sumamente expresiva, la hazaña del saltador lanzado a una altura superior desde una tarima creada exclusivamente para realizarla. Según la crítica de arte Marina Valcárcel (2018), esta experiencia resulta trascendental puesto que “en la Grecia antigua ni nadar ni tirarse al agua formaban parte de las actividades de la élite. El nadador de esta tumba, aislado contra el cielo, simboliza la intensidad del momento de la muerte. Este hombre y su salto son la metáfora visual de la transición de la vida terrena a la eternidad”. El joven de Paestum lanzándose al agua constituye entonces un primer antecedente del rol de las plataformas de salto a lo largo de la historia. Desde aquel momento, las primeras publicaciones precisas relativas al salto a través de plataformas son las ilustraciones que muestran, en forma de diagramas, la trayectoria de los principales clavados tal y como se realizaron en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 (Fig. 2).

A diferencia de la plataforma del fresco de la Tumba del nadador (Fig. 1), en esta publicación la tarima de salto es un mero elemento que aparece esbozado sobre el margen izquierdo de la ilustración, sin definición material o estructural. El cuerpo de agua que recibe al nadador tampoco permite determinar una orilla o profundidad. Como virtud gráfica, la definición permite determinar una escala exacta entre la altura del salto y las proporciones del sujeto. Al igual que lo señalado por Hölscher anteriormente, en estas imágenes el enfoque está en el salto, en el momento de máxima concentración. Y si bien las definiciones sobre la plataforma son distintas en ambos casos, el saltador sigue siendo el objetivo principal de la escena. Las principales características del salto en natación ya habían sido reglamentadas algunos años antes, en el marco de la realización de los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904. Estas reglas normalizaron las distintas alturas para cada tarima, que guardaban estricta relación con el grado de dificultad de los gestos acrobáticos. A mayor altura (entre 12 y 7 metros), se requerían plataformas rígidas y estables que dotaran al nadador de suficiente tiempo de suspensión en el aire para sus movimientos. A menores alturas (entre 1 y 3 metros), las tarimas se coinvertían en trampolines, cuya definición material implicaba, a diferencia de la rigidez de las plataformas de salto, una tabla de un material lo suficientemente flexible como para facilitar el impulso del saltador hacia el vacío.

Casos de estudio

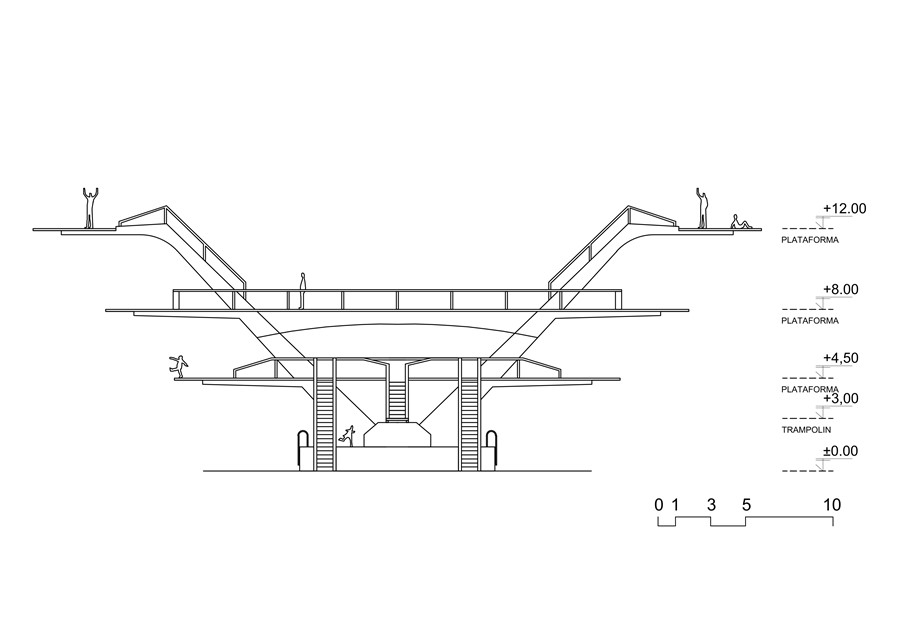

Los siguientes casos de estudio comparten tres rasgos fundamentales: en primer lugar, su funcionalidad quedó definida a partir de las alturas reglamentarias antes mencionadas. Este hecho permitiría el acceso a atletas para su entrenamiento específico y, asimismo, realizar distintas competiciones o eventos de entretenimiento. En segundo lugar, se construyeron como singulares manifiestos formales que, en última instancia, fueron demolidos por diversas razones. En estos proyectos, la necesidad de contar con distintas plataformas en simultáneo implicó una alteración en la posición vertical de las mismas. Esto respondía tanto a una necesidad de escala como a la posibilidad de una actuación sincrónica de varios nadadores. Esta alteración se traduce en diseños de estructuras escalonadas para no obstruir la presencia de otros atletas y proporcionar un mejor espectáculo. Espectáculo al que las plataformas de 10 metros (las más altas, para entrenamientos y competiciones) le confieren el atributo de la exclusividad, diferenciándose de aquellas que carecen de esta particularidad. La condición de escalonamiento de los trampolines determinó, por tanto, no sólo una condición funcional de las actividades a desarrollar, sino también un vocabulario formal. Los programas exigían una gestualidad propia, una solución figurativa para los elementos estructurales verticales y horizontales que, al fin y al cabo, representaban la totalidad de las incógnitas a resolver. La gestualidad resultante derivó a su vez de los reclamos de estructuras icónicas fomentadas por el incipiente desarrollo del deporte y el ocio como espectáculo individual y grupal a principios del siglo XX.

El trampolín de la praia de Icaraí

En Brasil, la producción arquitectónica de la primera mitad del siglo XX se instituyó como un instrumento expresivo de la modernización y el progreso buscados mediante la intervención de la administración estatal. El principal objetivo de las autoridades significaba el ajuste del Estado a las nuevas realidades: la arquitectura se convertía en una necesidad política y social. Esta impronta intervencionista otorgaba a los arquitectos una posición dominante en las esferas del poder público: “como consecuencia de la dinamización de las fuerzas productivas y de la ampliación del alcance de la esfera estatal, y con la expansión masiva de los órdenes públicos exigida por la implementación de las políticas de modernización lideradas por el Estado, el crecimiento del campo arquitectónico brasileño en esta época estuvo vinculado al nuevo perfil del Estado nacional” (Trujano Filho, 2018, p. 72).

En el contexto de esta escena surge el proyecto del trampolín de la playa de Icaraí, en Río de Janeiro. Esta obra, único caso de los estudiados en este artículo que no forma parte de un complejo turístico o balneario, fue construida entre 1936 y 1937 por iniciativa del ayuntamiento local, con el apoyo del Clube de Regatas Icaraí y el Icaraí Praia Clube. Diseñado por el arquitecto Luiz Fossati y fabricado íntegramente en hormigón armado, pretendía imitar con su forma el vuelo de un pájaro con las alas abiertas (Fig. 3).

Trampolín de Icaraí, en diciembre de 1960. Fotografía del Fondo documental Manoel Fonseca, perteneciente a la División de Documentación e Investigación de la Fundación de Arte de Niterói (Acervo DDP/FAN)

Fuente: Recuperado de https://www.flickr.com/photos/metropol2/2202123814Esta figuración geométrica sería una de las primeras experiencias de Fossati con el art decó, estilo que retomaría en 1939 para su proyecto del Hotel & Casino Icaraí. El repertorio de este movimiento coincidía con el discurso gubernamental de la época, que proyectaba sus expectativas de gestión a través de obras que describieran las emergentes pautas de consumo y las inéditas demandas de entretenimiento de la sociedad. Entre las décadas de 1930 y 1940 la escena urbana brasilera se caracterizó, para Telma de Barros Correia (2008), en una arquitectura de tendencias. La trasformación edilicia de la ciudad atestiguaba una amalgama de evocaciones al progreso y a las influencias decorativas importadas de los países europeos. La autora subraya que “el lenguaje art déco fue, durante esas décadas, la expresión de la renovación de la ciudad, de renovación arquitectónica con mayor alcance entre los diferentes segmentos de la población” (Barros Correia, 2008, p. 52).

El trampolín de Fossati, construido en sustitución de un antiguo trampolín de madera que estaba frente a la Playa Getúlio Vargas, se ubicaba a 30 metros de la arena, sobre el final de la calle Lopes Trovão (Fig. 4), y su plataforma más alta llegaba hasta los 12 metros de altura. Su posición, dentro de la zona litoral de la playa, suponía el acceso exclusivo a través del nado hacia la plataforma, como un elemento lúdico que emergía desde el fondo del mar, y su figura escalonada se contraponía a la horizontalidad del paisaje circundante.

En cuanto a su construcción, si bien la elección del hormigón armado como materia compositiva se fundamentaba en las posibilidades plásticas que ofrecía el material, permitiendo a Fossati la creación de tan singular estructura, no estuvo contemplada su solidez ante los agentes salitres del mar. Estos favorecieron la corrosión y posterior deterioro de los materiales metálicos que, a través de los años, dejaron las barras de refuerzo de hormigón armado expuestas a la intemperie. En 1963, una resaca del mar hundió la arena debajo de las bases, inclinándolo hacia un lado más de 10 grados. Este hecho se explica en la decisión proyectual de sólo utilizar grandes volúmenes de piedra dentro de tanques enterrados en el mar para sostener el peso de la estructura, creyendo que el propio peso del trampolín sería suficiente para mantenerlo en pie, en lugar de realizar una obra de cimentación propia que, según argumentaría el propio Fossati, podría ser un elemento peligroso para los clavadistas si se sumergían demasiado cerca de la base por las dimensiones que requeriría. Finalmente, por decisión de la Municipalidad de Río de Janeiro, el 18 de mayo de 1965 el trampolín fue dinamitado.

El proyecto formaba parte de una propuesta de paisaje cultural[1], un acercamiento al territorio marítimo que implicaba un objeto novedoso, convirtiéndolo en un punto de referencia y un ícono visual para los habitantes del lugar. Como señala Adriana Gómez Alzate “los íconos son indispensables para vivir la ciudad; la idea de la imagen de la ciudad converge en la producción social de significados, a partir del deseo de situarse dentro de lo local y lo nacional, pero siempre enmarcado en lo global” (Gómez Alzate, 2010, p. 98). Esta apropiación del patrimonio determina un lenguaje arquitectónico asociado a la modernidad, el progreso latente y el bienestar social. La promoción del trampolín se consideró como un hecho de interés general, medida por el compromiso social de diversos actores. En una sección de la edición del diario O Globo con fecha del 17 de agosto de 1937, publicada con motivo de la inauguración del proyecto, se subraya que

La ceremonia, que fue presidida por el gobernador de Río de Janeiro, almirante Protogenes Guimarães, contó con la presencia del alcalde de Nictheroy, Sr. Alfredo Bahiense, el señor Romão Júnior, jefe de policía del Estado de Río, el comandante Miguelote Vianna, secretario del gobernador y otras altas autoridades. También hubo un imponente desfile de deportistas, frente a la tribuna oficial, instalada frente al Club Central, donde participaron el comité promotor de la construcción del trampolín, periodistas y otras personalidades importantes (Inaugurado festivamente o trampolín da Praia de Icarahy, 1937)

Resulta evidente, entonces, que el mecenazgo entre el Estado nacional y los arquitectos brasileros permitió, como en el caso del trampolín de la playa de Icaraí, la proliferación de distintas iniciativas proyectuales que, en su dimensión constructiva, funcionaron como eficaces dispositivos de producción simbólica en la sociedad. En concordancia a esta afirmación, Gorelik sostiene que, durante este período, “la vanguardia arquitectónica va a saber producir los símbolos de ese voluntarismo constructivista estatal, y el estado va a saber potenciarla como la clave modernizadora de su ambición por una cultura, una sociedad y una economía nacionales” (Gorelik, 1999, p. 67).

El trampolín de Weston-super-Mare

La consolidación del Estado de bienestar en el Reino Unido durante el período de la primera posguerra, tuvo como principal consecuencia el fortalecimiento de acciones sociales tendientes a beneficiar a sectores desfavorecidos. De esta manera, surgieron políticas destinadas a la seguridad social, la asistencia y la conquista de derechos laborales. Las vacaciones y el descanso de los trabajadores y sus familias dejaron de ser condiciones para la reducida clientela elitista y acomodada del pasado, y dio comienzo al desarrollo de la industria del turismo. Para Fred Gray y Lara Feigel, investigadores de la Universidad de Sussex, estas condiciones socioeconómicas favorecieron el afluente de nuevos turistas en la primera mitad del siglo XX hacia las costas inglesas. Gray señala la importancia del desarrollo de vías férreas hacia las localidades costeras, y la promoción de las mismas a través de las empresas del ferrocarril como aliciente necesario para la llegada de nuevos públicos:

la llegada del ferrocarril permitió viajes más rápidos, fáciles y baratos a la costa, lo que acabó por socavar la anterior base clasista de muchos centros turísticos europeos. Al reducirse el coste de la tecnología, un número cada vez mayor de visitantes de clase media y trabajadora se trasladaron en tren a los balnearios en expansión. Las consecuencias fueron radicales en la morfología urbana de muchos centros turísticos, ya que las nuevas estaciones –a menudo espectáculos arquitectónicos– se convirtieron en imanes que atraían el desarrollo (Gray, 2006, p. 49).

Feigel, por su parte, ahonda en las novedosas experiencias de ocio de los trabajadores ingleses, describiendo que “al mismo tiempo que se les concedía más tiempo libre, la red ferroviaria, en constante expansión, permitía a los trabajadores londinenses llegar a la costa de Brighton o Southend en un día” (Feigel, 2012, p. 18). La condición espectacular de la arquitectura formaba la base de los centros turísticos: estos debían adaptarse a los procesos sociales y a las nuevas formas de acercarse al mar y a la naturaleza de los paisajes ribereños. Los complejos de piscinas al aire libre, conocidos en Gran Bretaña bajo el término popular de lidos[2], se erguían como lugares de espectáculo y exhibición, y rápidamente se convirtieron en símbolos inequívocos de la arquitectura predominante en la costa durante estos años. Dentro de los lidos construidos en esta etapa, se destaca el complejo de Weston-super-Mare.

Los acontecimientos que llevaron a su construcción no son ajenos al devenir del trampolín de Icaraí en Río de Janeiro desarrollado anteriormente: por iniciativa de las autoridades municipales de la ciudad, se adopta durante estos años una política intervencionista para proveer nuevas instalaciones que contengan a los veraneantes de la región. Construido por la oficina local de arquitectura a cargo del ingeniero Harold Brown, la ejecución de la estructura de hormigón armado estuvo a cargo de los contratistas George Pollard y Edmond Coignet. Sobre este aspecto no es menor el comentario de Gray, quien menciona que los lidos

Tendían a ser diseñados no por arquitectos profesionales, sino por promotores e ingenieros municipales, y aunque las estructuras fueran modernas, podían ser consideradas como una forma vernácula inferior de la costa, en lugar de auténticamente modernistas. Sin embargo, muchos edificios costeros de la década de 1930 respetaban los principios básicos del modernismo, su forma seguía su función y sus estructuras estaban libres de adornos innecesarios (Gray, 2012, p. 159).

Inaugurado en 1937, el complejo de la ciudad de Weston-super-Mare se posicionaba directamente sobre la playa principal del balneario, justo por encima de la línea de pleamar media (Fig. 5). La decisión de construir un claustro cerrado sobre un entorno natural se debía a la necesidad de dar respuesta a los retos de diseño planteados por las inherentes condiciones climáticas de la región, entre constantes e intensos vientos marítimos, lluvias torrenciales y fuertes mareas. La construcción debía generar actividades de entretenimiento masivas que no se vieran afectadas por el clima extremo. Estas se llevaban a cabo en una gran piscina rectangular de agua salada que, además de evocar a los bañistas la sensación de estar nadando en el mar, recreaba artificialmente la playa exterior que los grandes muros perimetrales no permitían apreciar.

Esta idea de domesticar la naturaleza, utilizándola como recurso proyectual en una composición sintética apta para el uso social, se condice con lo observado por Gray, para quien, en la arquitectura costera, “sobre todo en los principales edificios de ocio y espacios públicos abiertos, lo natural se diseñó como un espectáculo visual. Pero también cumplía otras funciones, ya que permitía la mercantilización de la costa y contribuía a crear la experiencia turística consumida por los veraneantes” (Gray, 2006, p. 54). El conjunto de trampolines que remataba la piscina sobre su extremo oeste (Fig. 6) se componía sintéticamente por dos sucesivos arcos de hormigón armado de 6 metros de altura revestidos con azulejos de colores que soportaban y distribuían las cargas de las distintas tarimas.

La más alta, de 10 metros de altura, servía para distintos eventos acrobáticos llevados a cabo por buceadores profesionales, que eran invitados a realizar performances durante las jornadas diurnas para el deleite de los turistas (Fig. 7).

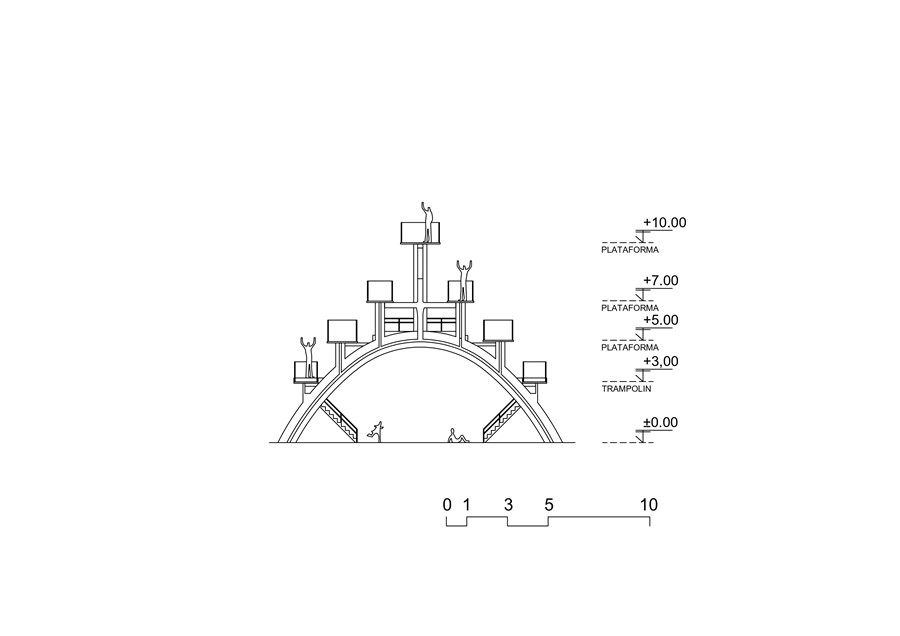

De esta manera, la piscina y el trampolín se transformaban en anfiteatros, elementos diseñados para el espectáculo de los bañistas y el público en general. La extravagancia del diseño servía como estímulo promotor de las virtudes del complejo, que se ofrecía incansablemente a través de guías, postales y carteles oficiales (Fig. 8). Las empresas de ferrocarril, destacaban las virtudes del balneario a través de sugerentes imágenes que mostraban al trampolín en una condición de ícono magnificente. La aparición de mujeres en los folletos era una condición determinante para seducir a los veraneantes, ya que los lidos representaban en la sociedad inglesa un lugar donde los cuerpos podían ser exhibidos libremente al antojo de las posibilidades que brindaban complejos catalogados como exóticos y modernos. Para Gray, “estas persistentes imágenes de ‘la chica de la playa’ representaban el desarrollo de un espectáculo y un ideal cultural que se utilizaban para vender una enorme variedad de productos y, una vez idealizada, supuso la sexualización de la playa como espacio de ocio” (2006, p. 70).

El trampolín de Weston-super-Mare se convirtió en partícipe necesario de este nuevo escenario cultural, como elocuente referencia de la nueva modernidad. Al margen de la progresiva disminución del número de turistas a partir de la década de 1970 y a pesar de los esfuerzos en el diseño inicial para resguardarse de los agentes climáticos externos, el balneario atestiguaba serias dificultades para enfrentarse a las bajas temperaturas del lugar durante gran parte del año. La piscina sin calefacción y los grandes gastos de mantenimiento del lugar, sumados al progresivo deterioro del trampolín por las reacciones químicas del mar en su estructura, llevaron a la demolición del complejo en 1981.

El trampolín del complejo Kursaal Ostia

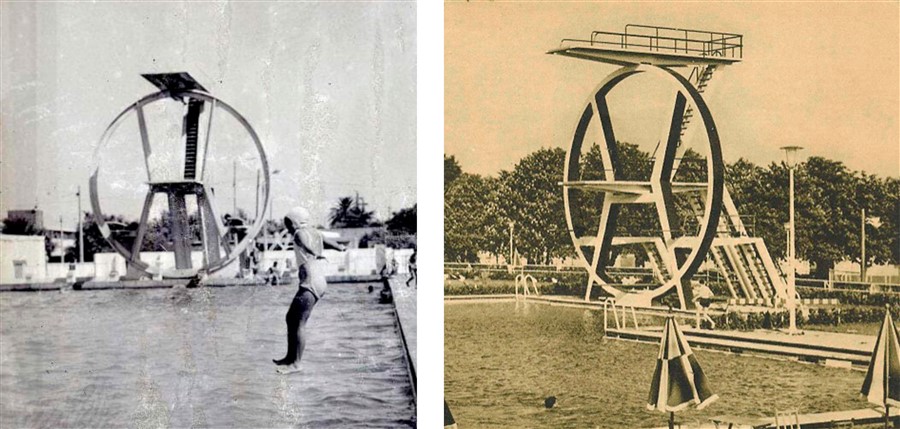

Las ruinas de Roma luego de los bombardeos en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial trazan el marco socioeconómico sobre el cual irrumpe la construcción del complejo. A partir de este hecho la ciudad atraviesa un cambio abrupto en la configuración de su traza, ajustando sus nuevos asentamientos en regiones periféricas. La zona oriental de la ciudad, en Castel Fusano, ofrece un enorme potencial turístico por su cercanía al mar Tirreno, y es allí donde se dedican esfuerzos gubernamentales para llevar a cabo una reactivación económica mediante el desarrollo urbanístico. La explotación del lugar a través de centros de ocio y recreación no sólo se justifica por la cercanía a las playas y el paisaje marítimo circundante, sino que se sustenta también en una serie de iniciativas empresarias ante la posible candidatura de Italia para albergar los Juegos Olímpicos a desarrollarse en 1960, por lo que resultaba necesaria la construcción de diversos equipamientos asociados a actividades deportivas, que pudieran erguirse como referentes iconográficos dentro del imaginario colectivo. Es en este contexto donde surge el Lido de Ostia Kursaal, promovido por la empresa Kursaal Spa e inaugurado formalmente en 1950 (Fig. 9).

La promoción del lugar se realiza a través de las cartolinas o postales vacacionales que se observan en la figura anterior. Así como en el caso de las plataformas de Weston-super-Mare, las tomas fotográficas dispuestas en estas tarjetas no sólo buscaban difundir y exaltar las virtudes del trampolín como hito en sí mismo, sino que estaban condicionadas por la búsqueda de iconicidad, haciendo énfasis en una imagen contundente capaz de transmitir un ideal de ocio, descanso y recreación sin necesidad de descripciones escritas. Las imágenes del trampolín de la figura 9 condensan la idea explícita de modernidad, una asociación de este ideal de ocio marcado por el énfasis visual hacia una construcción que se contrapone al paisaje circundante. Un símbolo plausible de ser reconocido desde cualquier perspectiva por su tamaño, desde donde la naturaleza circundante aparece como parte de un fondo de decorado, y no como atractivo potencial para los usuarios.

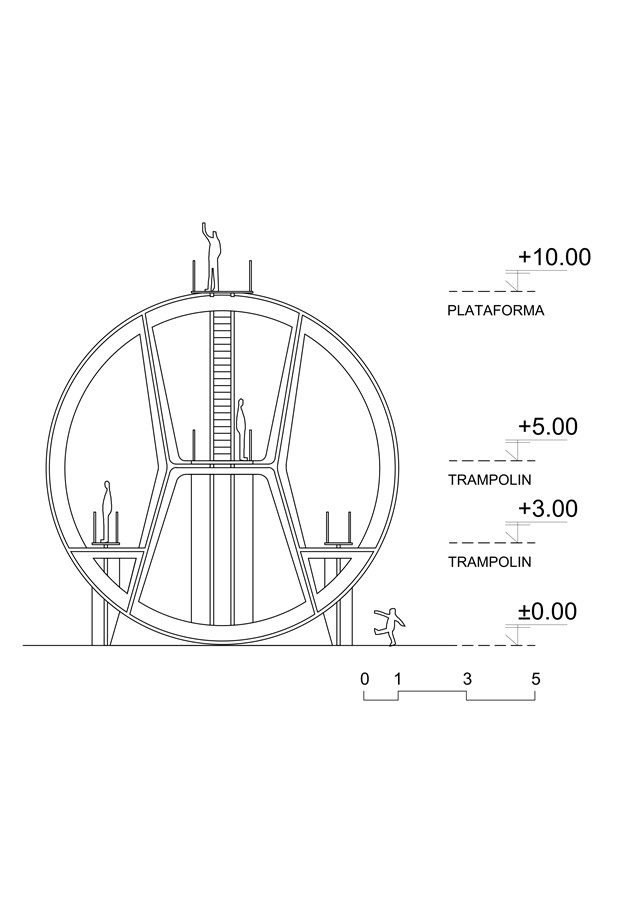

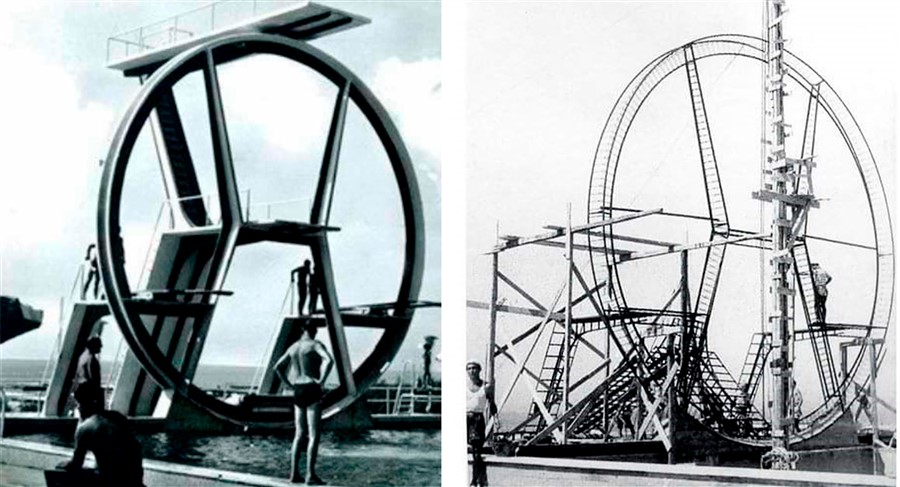

Para el proyecto y construcción del balneario se constituye una asociación, limitada exclusivamente a este trabajo, entre el arquitecto Attilio Lapadula y el ingeniero Pier Luigi Nervi. Además del trampolín, el programa comprendía un bloque de servicios, restaurante, zona de juegos y una piscina de agua de mar. Nervi actúa también como constructor de la obra a través de la empresa Nervi & Bartoli, dirigida precisamente por él mismo, y gracias a la cual experimenta con sus conocimientos en el ferrocemento, material patentado por él en 1943. Los perfiles que conforman la estructura interna del trampolín, moldean la figura de dos letras k espejadas como señal inequívoca del nombre del establecimiento. A su vez, estas se circunscriben dentro de un círculo de casi 10 metros de diámetro sobre el cual se apoya directamente la última de las plataformas de salto (Fig. 10).

En este caso, el esfuerzo plástico en el diseño daría sentido a un hito territorial y arquitectónico extraordinario, que exhibiría una intencionalidad capaz de posicionar al país como un serio aspirante a la organización del evento. La arquitecta y profesora de la Universidad de Roma, Stefania Mornati, propone una clara lectura al respecto, en tanto

el restaurante y el trampolín son máquinas publicitarias, dispositivos espaciales que sugieren una lógica constructiva común: ambos están moldeados sobre una estructura metálica recubierta de capas de hormigón y demuestran la intención del ingeniero de demostrar la utilidad polivalente del ferrocemento. El material se presta así a abandonar el ámbito más propio de la arquitectura y la ingeniería para medirse con el imaginativo del diseño propagandístico (Mornati, 2012, p. 168)

El ferrocemento, que consiste en el desarrollo de hormigón armado con una mayor proporción de hierro en espesores más finos, permite a Nervi y Lapadula reducir las líneas de la figura circular del trampolín. Esta tecnología se presenta en la estructura de hierro que conforma el esqueleto circular, a la que luego se superpone un fieltro compuesto de mallas de acero y un mortero de cemento llaneado para ser finalmente pintado (Fig. 11).

Dentro de esta composición material estaba asegurada, en la teoría, la facultad impermeable del mortero, gracias a lo cual no era necesaria la previsión de protecciones anticorrosivas ante la constante exposición del objeto a un entorno marítimo. Aun así, estas hipótesis pensadas para el mortero del ferrocemento utilizado para preservar la integridad del trampolín no fueron suficientes para salvarlo de la oxidación ni del progresivo deterioro que culminó con su demolición en 1974. Para Mornati (2007, p. 91) “esta decisión, además, se tomó en un momento de decadencia más general, no sólo del establecimiento balneario, sino de toda la ciudad costera, debido también a un preocupante estado de contaminación del mar y al progresivo empobrecimiento de la playa”.

Si bien en 1998 se llevaría a cabo una reconstrucción basada en los planos originales, esta sería ejecutada en madera laminada y no en ferrocemento como era originalmente. El radical cambio de materialidad, previendo esta vez las posibles circunstancias adversas del entorno, devino en un cambio de geometría, dando como resultado espesores y secciones más grandes que la versión de Lapadula y Nervi. El impacto del diseño es evidente cuando, en los siguientes decenios, aparecen algunas réplicas en distintas partes del mundo. En España, por ejemplo, la Fundación Estadio Vital Fundazioa de la ciudad de Vitoria realiza un trampolín para su piscina olímpica inspirado en el diseño de Nervi y Lapadula en 1959. Más sorprendente aún resulta la réplica realizada en el barrio de Mataderos en Buenos Aires, Argentina, durante el verano de 1962. El trampolín, ya demolido y construido siguiendo los fundamentos del original, se constituye también como coronamiento formal del proyecto para la piscina olímpica e instalaciones natatorias del Club Atlético Nueva Chicago (Fig. 12).

Las visitas de Pier Luigi Nervi al país entre 1950 y 1955 parecieron haber fecundado distintos proyectos con empresarios y profesionales locales para la utilización del ferrocemento. La arquitecta Roberta Martinis subraya sobre este tema que “los contactos con Techint se intensificaron hasta el punto de que, entre julio y septiembre de 1951, la correspondencia con Giulio Pizzetti se refería a la posibilidad de aplicación de algunas de las patentes de Nervi, desde el ferrocemento hasta las compuertas de contención” (Martinis, 2012, p. 236). Estas disímiles experiencias, si bien coetáneas, dan cuenta de la fuerza del diseño original del trampolín, situándolo en una dimensión icónica que somete sus consideraciones estéticas a la técnica y al designio armónico de la estructura. Esta capacidad de internacionalización del proyecto de Lapadula y Nervi, se relaciona con la fuerza publicitaria que genera, tal como hace notar Mornati (2007, p. 44): “el trampolín exaspera su valor publicitario, alcanzando decisivamente el papel de pantalla escénica y, al mismo tiempo, lúdica […]. El componente figurativo del imponente y, al mismo tiempo, esbelto objeto escultórico, en este caso todavía independiente de las exigencias constructivas, prevalece sobre todos los demás, exaltando la ‘fuerza emocional’ que brota del dinamismo espontáneo de la línea curva.

Conclusiones

Como síntesis, pueden trazarse algunos itinerarios a partir del reconocimiento de convergencias en los casos de estudio analizados. Ante todo, es necesario resaltar que los proyectos que permitieron la construcción del trampolín de Icaraí, del Ostia Kursaal y de Weston-super-Mare se destacan por su carácter experimental. En su proceso de construcción y destrucción subyace esta condición que, a la vez, desmantela la concepción ad aeternum de la arquitectura. En la demolición y obsolescencia de estos objetos publicitarios se expone un particular modo de proceder, donde los componentes formales prevalecieron ante los requisitos técnicos y constructivos exigidos para una obra perdurable en el tiempo.

Sobre este punto, si bien el empleo de hormigón armado permitió dar una respuesta a la exigente expresión simbólica pretendida en cada proyecto, su elección se sustentó más en su capacidad para materializar este tipo de estructuras y en su ductilidad para la experimentación compositiva. Las posibles patologías o problemas constructivos quedaron relegados, y las condicionantes del programa y del contexto no merecieron la misma atención. Por esta razón, en todos los proyectos primó la concepción plástica e icónica de los trampolines, destacados por su carácter innovador y singular que dotaba de nuevos significados al ocio y entretenimiento en la primera mitad del siglo XX. En los tres casos, las plataformas de salto conjugaron estas búsquedas, y se convirtieron en íconos visuales de representación del progreso y los diversos estilos arquitectónicos en auge.

El común denominador en el devenir de todos ellos se corresponde, entonces, a una condición de producción más afín a la simbología de las artes plásticas derivada de la inmediatez publicitaria que a una arquitectura concebida desde una reflexión técnica. Las tarjetas postales y reproducciones fotográficas que tenían como protagonistas a los trampolines, aseguraron la circulación masiva de sus imágenes. Por otra parte, la idealización del ocio a través de la veneración y exposición del cuerpo humano, enmarcado en el trampolín o en la piscina, surgía como una forma de legitimar el consumo cultural de las nuevas actividades de entretenimiento. Las imágenes de hombres y mujeres disfrutando bajo el sol, los concursos de belleza que se llevaban a cabo o las competencias de saltos acrobáticos en las plataformas permitieron consolidar su valor publicitario y escenográfico.

En definitiva, estos proyectos no sólo buscaban traducir una noción de modernidad ligada a los programas de uso a través de un novedoso vocabulario formal, sino que también se vinculaban con las inéditas pautas de consumo que legitimaban el ethos comunitario. La escala visual de los trampolines se correspondía también con una noción intervencionista del Estado, que reflejaba sus políticas públicas y publicitaba una forma de ciudadanía interpelada a través de estas obras magnánimas. Los inmensos trampolines empequeñecían a cualquier figura humana, y revelaban así una posición superior de la administración estatal en nombre del auge y el progreso.

A través de la intervención estatal, el ocio como marco de reivindicación de las reformas socioeconómicas, o como factor de integración social, se convierte en un bien colectivo de la emergente sociedad moderna del siglo XX. La demanda social y el culto por lo nuevo profundizó el proceso de expresión arquitectónica, para situarse dentro de los contornos del ocio, el deporte, la cultura, el turismo y la recreación multitudinaria.

Agradecimientos

A la profesora Stefania Mornati, quien gentilmente facilitó una copia de su libro Lo stabilimento balneare Kursaal di Lapadula e Nervi, para la investigación sobre el trampolín de Ostia Kursaal.

Referencias bibliográficas:

Barros Correia, T. (2008). Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940. Anais Do Museu Paulista: História E Cultura Material, 16(2), 47-104. Disponible en: https://doi.org/10.1590/S0101-47142008000200003

Feigel, L. (2012). Modernism on sea: Art and Culture at the British Seaside. En L. Feigel y A. Harris (Eds.), Kiss me quick: The aesthetics of excess in 1930s. Literature and Film (pp. 15-35).Oxford, UK: Editorial Peter Lang.

Gómez Alzate, A. (2010). El paisaje como patrimonio cultural, ambiental y productivo Análisis e intervención para su sostenibilidad. Kepes, 7(6), 91–106. Recuperado de https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/481

Gorelik, A. (1999), Tentativas de comprender una ciudad moderna. Block, 4, 62-78.

Gray, F. (2006). Designing the seaside. Architecture, society and nature. Londres, Gran Bretaña: Reaktion.

Gray, F. (2012). Modernism on sea: Art and Culture at the British Seaside. En L. Feigel y A. Harris (Eds.), 1930s. Architecture and the cult of the sun (pp. 159-179). Oxford, UK: Editorial Peter Lang.

Hölscher, T. (2022). El nadador de Paestum: Juventud, eros y mar en la antigua Grecia. Barcelona, España: Editorial Crítica.

Inaugurado festivamente o trampolín da Praia de Icarahy (17 de agosto de 1937). O Globo, p. 5. Disponible en: https://oglobo.globo.com/acervo/

Martinis, R. (2012). Pier Luigi Nervi in Argentina: elementi per la costruzione di una fama internazionale. G. Bianchino y D. Costi (Eds.), Cantiere Nervi. La costruzione di una identità. Storie, geografie, paralleli (pp. 236-240). Milán, Italia, Editorial Skira.

Mornati, S. (2007). Lo stabilimento balneare Kursaal di Lapadula e Nervi. Gruppo Mancosu Roma, Italia: Editore S.R.L.

Mornati, S. (2012). Castel Fusano e Cosenza. Nervi e le potenzialità del ferrocemento: tre opere. G. Bianchino y D. Costi (Eds.), Cantiere Nervi. La costruzione di una identità. Storie, geografie, paralleli (pp. 166-171). Milán, Italia, Editorial Skira.

The Fifth Olympiad: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm, 1912. (1913) Estocolmo, Suecia: Wahlstrom & Windstrand Editores. Disponible en: https://archive.org/details/fiftholympiadoff00berg/page/1032/mode/2up

Trujano Filho, F. S (2018). Arquiteturas e Estado no Brasil de Vargas (1930-1945). Registros. Revista de Investigación Histórica, 14(2), 71-87.

Valcárcel, M. (2018). Una imagen invisible: la tumba del nadador. Disponible en: https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/41615-la-tumba-del-nadador

Notas

Notas de autor

Roles del autor: administración del proyecto; análisis formal; conceptualización; curaduría de datos; escritura - revisión y edición; investigación; metodología; redacción - borrador original; supervisión; validación; visualización.

ORCID: 0000-0002-7170-9071

ivancabreraunr@hotmail.com

Información adicional

CÓMO

CITAR: Cabrera,

I. E. (2024). Las plataformas de salto como objetos publicitarios de expresión

arquitectónica durante el siglo XX. Una mirada trasnacional de la cultura del

ocio. A&P Continuidad, 11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.453

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/453 (html)