Dossier temático

Atlas heterodoxo de paisajes mestizos patrimoniales en el sistema costero de Villa Constitución

Unorthodox atlas of Heritage Landscapes in the coastal system of Villa Constitución

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 20, 2024

Recepción: 19 Febrero 2024

Aprobación: 14 Mayo 2024

CÓMO CITAR: Asorey, G. E. y Uriarte, R. D. (2024). Atlas heterodoxo de paisajes mestizos patrimoniales en el sistema costero de Villa Constitución. A&P Continuidad, 11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.446

Resumen: Este artículo se funda en la investigación realizada para el proyecto de tesis de la Maestría en Arquitectura del Paisaje (Asorey, 2023), reconociendo las transformaciones que se sucedieron en el tiempo, desde el siglo XIX hasta nuestros días, en el borde costero de Villa Constitución, Puerto Las Piedras. Se aprecian las estructuras que conformaron el paisaje industrial, aun productivas en un puerto fragmentado. La construcción del pedraplén, para realizar a modo de dique el canal de navegación, genera un espacio sedimentario nuevo que es un humedal urbano, hoy Área Natural Protegida de este territorio, que se une a la isla Cafferata con la Unidad 1 del puerto actual y la ciudad.

Formulamos un Atlas heterodoxo a modo conclusivo de los paisajes mestizos (paisajes patrimoniales), híbridos, naturales, urbanos, productivos, arqueológicos e históricos, tangibles e intangibles que son parte también del paisaje social, de la memoria colectiva del territorio y de las sinergias que se producen entre la naturaleza y la construcción humana.

Esta herramienta dinámica llamada Atlas busca seguir ampliándose, valoriza el paisaje mestizo, para sus intervenciones futuras en el buffer de costa analizado, península-humedal, ciudad, territorio, región.

Palabras clave: atlas, paisaje mestizo, patrimonio industrial, humedal, memoria colectiva.

Keywords: atlas, mestizo landscape, industrial heritage, wetland, collective memory

Introducción

A partir del relevamiento de diferentes paisajes patrimoniales en el sur de la provincia de Santa Fe, se busca indagar significancias, artificio y naturaleza de lo mestizo. Se ha arribado a las clasificaciones de los paisajes entre lo heterodoxo, la hibridez, la arquitectura, la arqueología y lo productivo como representación sinérgica y dinámica del territorio.

A modo introductorio, resulta indispensable detenernos en la noción de paisaje y sus categorías. Carl Sauer en The Morphology of Landscape (1925) ya define al paisaje como una asociación de formas naturales y culturales existentes en la superficie terrestre o en términos de Silvestri (2003), un camino alternativo para pensar las relaciones entre los artefactos humanos y la naturaleza.

Los paisajes industriales, por su parte, son definidos como testigo o manifiesto empírico de la huella que dejan estas actividades en los territorios y, claro está, los hombres que las habitan y su infraestructura característica, dando lugar entonces, a estos paisajes que son ciertamente artificiales y que son testigo del paso del tiempo –la historia misma que deviene a partir de la Revolución Industrial–, y la evolución de las propias tecnologías en estos centros industriales (construcción de infraestructura, instalaciones y plantas). El paisaje natural, según ICOMOS, abarca una diversidad de manifestaciones de la interacción entre el hombre y su medio natural o según David Hays (2019), es una relación negociada entre el hombre y la naturaleza.

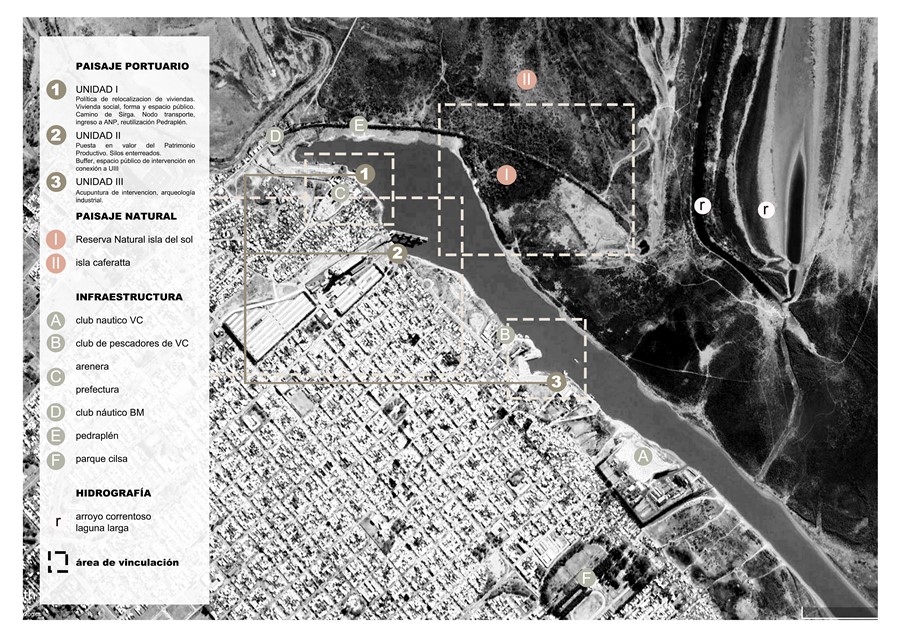

Centrándonos en el área objeto de estudio (Fig. 1), la década de 1930 supuso cambios en la condición territorial del paisaje de humedales en el Paraná y su relación con el puerto, la ciudad y su condición estratégica regional.

La isla del sol, antes llamada por los habitantes de la zona isla Pereyra o isla Cafferata (referida a dominios anteriores), era un reducido islote del Paraná, pero a principios de esta década fue unido a tierra firme como consecuencia de la construcción de un pedraplén [1] donde se instalaron vías férreas para maniobras del transporte portuario, generando así el canal de acceso y egreso al puerto de Villa Constitución (anteriormente puerto Las Piedras).

Lo manifestado anteriormente tiene una profunda incidencia en la modificación del paisaje natural y construido del Área Objeto de Estudio (AOE), tal que es el fundamento inicial de la caracterización o clasificación que motiva el estudio y significado del paisaje mestizo. Ciertamente, la investigación realizada tiene como estímulo investigativo y prospectivo, la reconstrucción de un paisaje conformado, indisoluble y dinámico por factores naturales de nuestra AOE Villa Constitución; un compendio de lo histórico e industrial de la ciudad portuaria a través de un Atlas, que nos ofrece herramientas e instrumentos de interpretación que facilitan estrategias operativas pertinentes para la transformación del paisaje, donde la obsolescencia tecnológica, nuevos mapas de la geografía económica y la actualidad del sistema productivo marcan un ocaso, pero poseen una fortaleza de protagonismo e identidad absoluta.

El paisaje costero, donde se encuadra el Puerto de Villa Constitución, es eminentemente urbano y social, además de productivo, en un funcionamiento inserto en el territorio fluvial dinámico. El lugar en estudio está integrado a la geografía del río Paraná, con el canal de navegación, el puerto fragmentado en tres unidades espaciadas no continuas, la trama urbana y el Área Natural Protegida (ANP) que halla en la península de sedimentación unida a tierra firme (isla, humedal). De este modo, conviven el paisaje natural del territorio fluvial con el paisaje industrial y sus rastros arqueológicos. Es por ello que para el entendimiento del territorio-región, aquello que denominamos Atlas constituye una colección heterodoxa, una verdadera herramienta para las múltiples clasificaciones de paisajes heterogéneos, simultáneos, híbridos o, como hemos denominado, mestizos (Asorey, 2023).

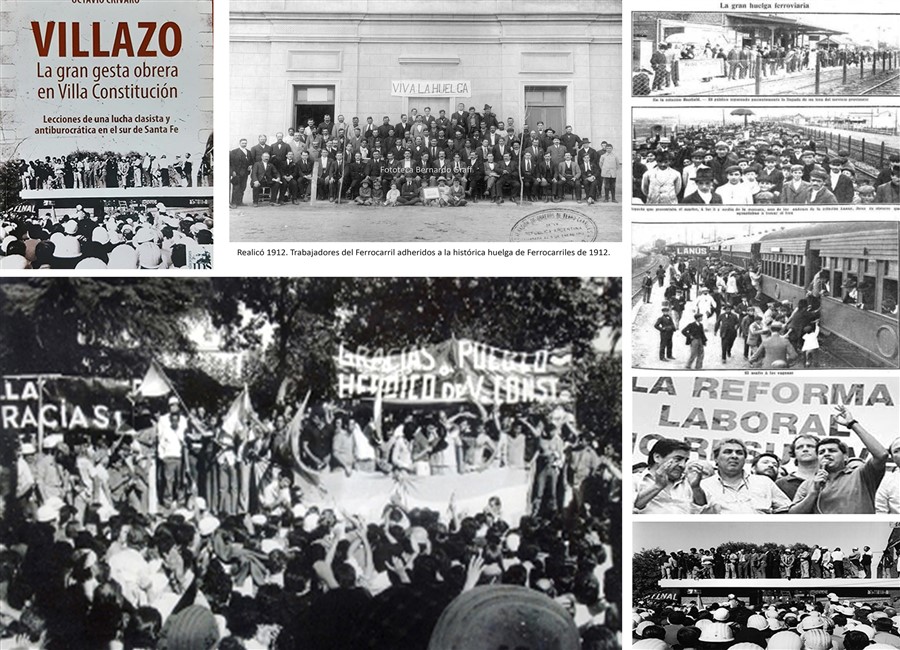

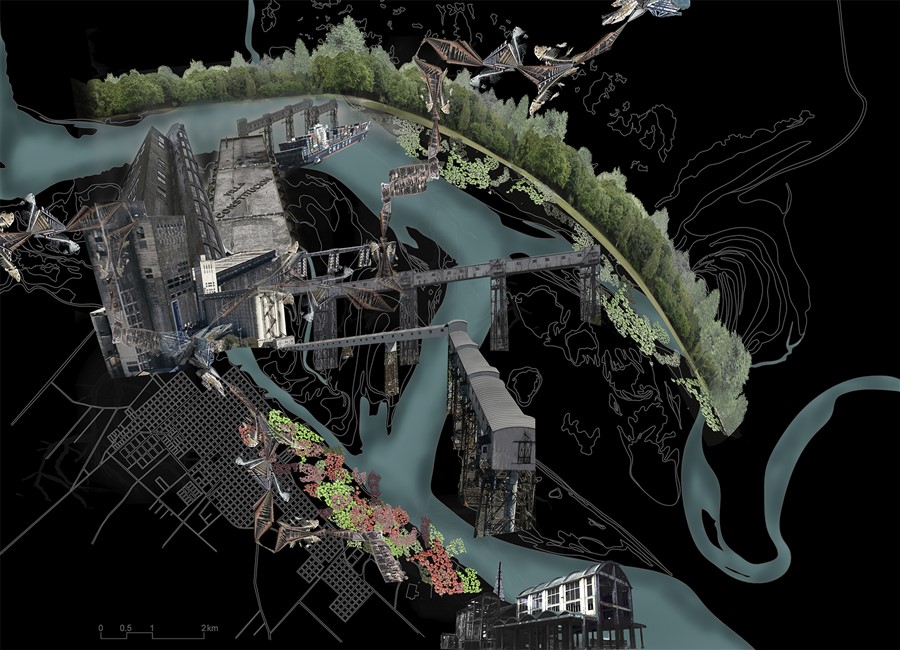

Se tomó como punto de partida el AOE puerto, península, ANP isla, canal, ciudad, sus diferentes paisajes: el portuario, el arqueológico-industrial (Fig. 2), el de la producción industrial agroexportadora (Fig. 3), el paisaje de la arquitectura portuaria (Fig. 4), el fluvial, el ferrocarrilero, el urbano, el de la fuerza del trabajo (Fig. 5), el natural, el hidrológico (Fig. 6), el histórico, entre otros, en un arco temporal que abarca desde 1814 a la actualidad. La investigación entonces aborda de acuerdo al período de tiempo analizado ese paisaje mestizo que, por definición, lo constituyen aquellas operaciones selectivas de transformación del medio físico natural para adecuarlo al uso y experiencias estética humanas, las cuales implican una composición hibrida de elementos naturales y artificiales actuando como un todo, parafraseando a Iñaki Ábalos (2005). Los paisajes se cargan de valor histórico además de espacial, productivo, organizacional, y es, entonces, continente y contenido en esa relación de la naturaleza con el acontecimiento que lo sitúa en sus escalas ocupacionales, infraestructurales y transformaciones de uso (condición dinámica de nuestro caso). Esto conlleva a pensar y redefinir el territorio de un paisaje de geografía y construcción híbrido. Nos situamos de manera crítica, constructivista, exploratoria y participativa, privilegiando la articulación crítica de la realidad abordada y la experiencia concreta en pos de (re)definir conceptos de una nueva realidad particularizada.

Nuestro objetivo singular es la construcción de un Atlas heterodoxo como colección sistemática de materiales que se recolectaron según el entramado conceptual propuesto, todo un instrumento reflexivo que condensa los diferentes paisajes que componen el AOE. Sin embargo, en lo prospectivo es nuestro deseo que influya en las decisiones de intervención otorgándole el valor de identidad patrimonial, para ser respetado, valorizado o simplemente identificado.

El planteo que se presenta pivotea entre la historia y las diferentes clasificaciones de los paisajes analizados que conformarán el Atlas heterodoxo, instrumento condensador y reflexivo que podrá influir en lo prospectivo de decisiones proyectuales e intervenciones futuras para reconocer la identidad y que constituye, además, una ventana teórico-práctica propia (de la misma investigación significativa). A su vez, posibilita el conocimiento profundo fenomenológico del propio territorio y región con su potencial cultural, económico, social y paisajístico; además es útil como proyecto, a modo de estructura y selección para interpretación de los paisajes mestizos del AOE y, para el futuro, habilita criterios de intervención, tendientes a posibilitar un equilibrio ambiental como anhelo. Si bien la singularidad de los paisajes circunscribe al AOE, la investigación y clasificación particular de los mismos presentan situaciones asimilables, diversas y superpuestas en su complejidad, adquiriendo relevancia para enfoques y análisis de otros territorios. Esto es, no condicionado solo por la historia disciplinar ni por la conservación patrimonial clásica (tangible e intangible).

A partir de un enfoque teórico autobiográfico que adscribimos, la autobiografía y la autoetnografía nos aportan para establecer el método y producto (según Guba y Lincoln, 2000; Denzin, 2013). De este modo, incorporamos a la investigación acciones como acto político, social, experiencia cultural y consciente. Reconocemos y damos lugar a la subjetividad, emocionalidad y la influencia del investigador en su trabajo autobiográfico; así como también al fenómeno constitutivo complejo focalizado en la acción; y a la experiencia (empírica) como acto de expansión y amplitud de la propia ventana teórica. Evitamos, de este modo, cierta rigidez en las definiciones y recuperamos las capas constitutivas territoriales y teóricas en el proceso de construcción del Atlas, propia de un enfoque de la autobiografía y la autoetnografía. Producimos investigación significativa, accesible, evocativa, basada en la experiencia personal (autobiográfica y empática).

La historia otorga nuevos significados, afirmación fundamentada bajo una visión prospectiva, entendida como un trabajo de análisis y rigurosidad y como parte de los procesos y la observación de ciertas tendencias que la construcción consciente de la propia hermenéutica y visiones compartidas y dinámicas. A su vez, la historia permite definir e identificar el patrimonio y su concepto más ampliado, el paisaje, que no debe dejarse librado al azar, menos aún, cuando se superponen intereses sectoriales no siempre comprometidos con la memoria colectiva/territorial en el intercambio dinámico y mutable de los territorios, las ciudades y la economía capitalista.

La construcción de paisaje supone entender una cierta tensión de hechos, un paradigma heredado y un esfuerzo desde la praxis investigativa por verificar esas cargas teóricas desde un acercamiento propositivo, activo, de lenguaje y observador en una relación interdependiente en la construcción de estas realidades de entredichos entre lo heredado en su condición como tal y lo perseguido, valoraciones atribuidas en la construcción humana.

“El paisaje es, entonces, un expresivo rostro de la sociedad”, como expresa Iñaki Ábalos (2005). De ahí, la necesidad de inventar nuevas formas de entender las relaciones entre arquitectura y paisaje (artificio y naturaleza), convirtiéndose en un laboratorio, para luego ser entendido como un Atlas, que por definición supone un compendio del conocimiento sobre el territorio, sobre las modificaciones que las actividades humanas y no humanas han producido en él y sobre las relaciones entre la inteligencia, voluntad y naturaleza. Ahora bien, conceptualizamos el Atlas como heterodoxo, con sus fuentes, material, capacidad interpretativa y documental, artículos, textos militantes, ilustraciones, cartografías, referencias multidisciplinares, componiendo un pequeño gabinete de las maravillas, que es en sí misma una propuesta formal y estética (la propia biografía).

Esa mezcla heterodoxa de elementos vivos y artificiales (materiales) supone una práctica integrada de las disciplinas, entre la naturaleza, los artefactos, lo material, lo inmaterial, el paisaje. Un enfoque definido en la autoetnografía –ese describir y analizar lo empírico, tangible e intangible– conforma un hacer propio, lo personal, (auto) como investigador y la comprensión de la experiencia cultural, (etno) (Ellis, 2015), como aquello que sea capaz de desafiar lo canónico en la construcción de la propia representación. Como un acto político, socialmente justo, claro y consciente, un acto capaz de expandir esa ventana teórica heredada, rígida y las significancias mismas en el hacer de un mapeo la propia hermenéutica y elaboración de nuevas reconfiguraciones.

Debemos abandonar, parafraseando a Ábalos en el Atlas pintoresco (2005), la visión moderna del medio natural, de contemplación y puro visibilismo, que condenó a la naturaleza como un mero objeto, dejándola sin interlocutor, y establecer conexión entre humanos y no humanos (p. 31). Este plano ha cambiado, y es así que el humedal tiene valor per se: natural, ambiental, ecológico, flora, fauna, climático, hídrico, etc. Y seguirá cambiando inexorablemente. En términos de Ábalos (2005, p. 38): “Afirmar la pertinencia […] desde nuevas perspectivas, la oportunidad de repensarla en nuestro contexto social y cultural, dentro de una tradición politécnica y con un objetivo doblemente arquitectónico y paisajístico”. Poner la pedagogía del proyecto, la visualización de los paisajes, conformar el Atlas con las categorías mestizas, es la oportunidad para que se conviertan en herramientas de un nuevo contexto social/espacial, en un puente o lugar de encuentro entre disciplinas concurrentes, porque la sociedad demanda una formación integrada. Y los proyectos surgirán de ello.

Ábalos (2005) describe una nueva realidad en estos términos: “aparece confusa, multidireccional e inaprensible, y para acceder a ella se hace necesario desarrollar nuevas técnicas, repensar los saberes heredados e identificar los materiales más valiosos, esto es, reconstruir los límites disciplinares”.

Paisaje mestizo e hibridez. Arquitectura que condensa lo autóctono y la otredad

“Me paro frente a una montaña y la trituro con el canto de mi mano. Luego recojo los trozos y hago una isla, podría llegar a hacer algo de arena” (Voodoo Child (Slight Return) de Jimi Hendrix, 1968).

La ambigüedad de los paisajes y una cierta diversidad de la figura del hombre y, a su vez, del hombre y su grupo, su interacción negociada con la naturaleza y, en consecuencia, sus manifestaciones, conllevan a pensar y redefinir el territorio y su extensión entre espacio, cielo abierto y un paisaje de geografía híbrida (fig. 7).

Así la noción de paisaje mestizo es una construcción donde todas estas variables, la condición de lugar, las voces del mismo (el hombre georreferenciado, ser-estar, lo situado), se interrelacionan. Asimismo, en relación a los territorios imaginados en el paisaje histórico, y parafraseamos a Roberto Fernández (2010) sobre J. R. Short quien propone una lectura de las relaciones de la sociedad y sus ambientes, atravesadas por la cultura, aparecen aspectos de la economía, de la ruralidad, de la producción, de lo urbano en clave de cómo se re-conocen y re-presentan, de cómo sus significados, asumidos socialmente, con la memoria colectiva, contribuyen a consolidar aspectos de identidad regional o nacional.

Territorio revisado construido y deconstruido en un conjunto de mitos y de realidades ambientales, que a su vez se trabajó en esta mistura de paisajes, fortaleciendo la entidad mítica y real en esa permanente relación dialéctica, del hombre con sus receptáculos de paisajes mestizos, también de registros, recursos y discursos.

La historiografía americana carga y ha aceptado constituirse a partir de ciertas bases mitológicas, fuentes primarias documentales, cronistas, y discursos temporales que materializan esa misticidad, toda una construcción, que se vincula a la noción de patrimonio intangible (con ejemplos de lugares de descanso del Gral. Belgrano, Urquiza, el camino real, la innovadora defensa de la Vuelta de Obligado (Ruta de la Independencia y organización Nacional, el uso de los pueblos originarios con el agua y la naturaleza, totalmente diferenciada de la eurocentrista, virreinal, y más actuales (Paisaje de la Cartografía), el Villazo y todo lo que dejaron las luchas sindicales. El territorio AOE configura un palimpsesto simbólico como De Sousa Santos (2010) manifestara, un permanente vaivén entre lo teórico y lo empírico, como lo adscribiera en lo investigativo autobiográfico y autoetnográfico (a partir del conocimiento in situ y la elaboración teórica). Esta re-escritura conlleva ese patrimonio mestizo, entre lo verificable y lo mitológico, lo tangible y lo intangible, de los pueblos originarios (arqueología y antropología), que podrían ser motivos de otras investigaciones, donde en el Atlas solo están expresados en el paisaje cartográfico e histórico. Desde el registro empírico y fenomenológico, se establecen las clasificaciones de los paisajes mestizos para el reconocimiento del territorio con la construcción del Atlas.

Sobre la base de los sedimentos transcriptos, el paisaje mestizo es lo que manifestamos como lecturas interpretativas que indagan en unidades de patrimonio (gestión, acción, intervenciones), que no son solo las convencionales en cada una de las clasificaciones paisajísticas, sino según parámetros, valoraciones, cambios históricos y geográficos, cambios de uso, actitudes o procesos antrópicos transformadores de lo natural y de lo colectivo construido. En resumidas cuentas, el paisaje mestizo es propio de cada cultura y lugar (como aporte, herramienta, instrumento).

El paisaje mestizo supera al paisaje como objeto de contemplación y de los efectos existenciales (Fernández, 1998, p. 60), más bien se constituye como escenario y testimonio de transformaciones antrópicas productivas, como paisaje de las imperfecciones. Es el paisaje alternativo del hoy y del mañana, el de la condición activo-receptiva en cuanto a producción cultural se refiere, el integrador y segregador, el de las múltiples conglomeraciones sociales, entre monumento, producción, ocio, cultura, naturaleza, historia, geografía y riquezas ambientales, todo en una instantánea del paisaje mestizo

Una historiografía basada en una imaginación transgeográfica, transcultural y transhistórica susceptible de nutrir estéticas que pudieran rechazar la pura similitud y la recepción: lo americano así en términos de expresión, podría surgir tanto de la peculiaridad del ambiente y su paisaje cuánto de la capacidad digestiva de recrear las eras imaginarias basadas en una libre apropiación de los materiales culturales disponibles (Fernández, 1998. p. 70).

Será cercano al sincretismo mestizo en el Laboratorio Americano de R.Fernández (1998), será la hibridación como concepto original e identificativo nuestro, será la validez diferencial de una cultura de retazos y desechos según habla José Lezama Lima entre los héroes cosmogónicos americanos y los hombres de la frontier-culture americana, es así nuestro paisaje mestizo.

La arquitectura del paisaje desde nuestra disciplina, en su planteo proyectual, se presenta cómo con la naturaleza, desde nuestro conocimiento investigativo de la historia y el patrimonio, cuya historización está planteada en forma evolutiva. Pero a la vez, la arquitectura del paisaje, es sometida a un modo de análisis epistémico, de despliegue conceptual, con un dispositivo llamado Atlas. De esta manera, se determina esa relación dialéctica, de confrontación para algunos; desde nuestra perspectiva, de convivencia de paisaje mestizo, considerando lo artificial-construido-infraestructural (intervenciones de costa, existentes y Puerto Nuevo del Ente Portuario), con la preexistencia natural que constituye la península, el canal, el humedal y la importancia del ANP isla del Sol en su carácter ampliado (y la propuesta de ampliación de dicha área).

Concluyendo, el Atlas de los paisajes mestizos conformará un instrumento conceptual para el presente y el futuro, para ejecutar proyectos en la naturaleza, proyectos como naturaleza y proyectos con la naturaleza, esto es, secuencias de lo posible. Solo debe revisarse el Atlas y el plan de requerimientos, necesidades y planificaciones (que las intervenciones, gestiones o proyectos requieran), pudiendo modificarse, ampliarse, dando lugar a otros paisajes mestizos como se realizaron a lo largo de la historia, pero sabiendo qué respetar y preservar en ese derrotero. No por eso cayendo únicamente en ecoproyectos, sino como una posibilidad, cuidando el ambiente, las maniobras de artificialización y cualidades de esa naturaleza-otra, que tanto nos identifica como ecorregión.

Se ha analizado el AOE, en el lapso de tiempo establecido, clasificando el paisaje mestizo y realizando el Atlas de los Paisajes en el devenir histórico y heterodoxo, contemplando su contenido, mostrando el territorio como un observatorio del paisaje. Dicho escenario de lo posible, que dio lugar a manifestaciones artísticas, simbólicas, imaginarias, de la decantación popular en términos de hábitat, ocupación y servicios, generó el paisaje inerte (viviendas informales, terrain vague, terrenos sin uso en largos periodos de tiempo) como huella del territorio.

El Atlas del paisaje mestizo (Fotomontaje) (Fig. 9) está conformado por: construcciones y maquinarias técnicas productivas, la naturaleza (flora y fauna) del humedal, el paisaje del agua, la península que modifica la geografía del AOE en el tiempo establecido, los escenarios del trabajo, el paisaje industrial (Fig. 8), el ferroportuario, el de la ciudad, el de la arqueología industrial visto como un museo activo a cielo abierto, proyecto de actividades agroecológicas (viveros de plantas nativas), entre otros; siendo una herramienta capaz de seguir ampliándose con los estudios de género, con el paisaje oculto de la dictadura, el paisaje de la memoria, el de las comunidades precolombinas, el de la prefectura y tantos otros que surjan, conformando la identidad y el orgullo colectivo.

Muchas situaciones y eventos son ocultos e invisibilizados a lo largo de la historia, apelamos a que este Atlas de paisaje mestizo (Fig. 09) siga siendo completado y contrastado, con los lugares de la memoria de la última dictadura por ejemplo (los paisajes del miedo, oscuros, y visibilizarlos), las construcciones de las perspectivas de género en la región, lo inconcluso que puede ser concatenación de resultados empíricos que deben seguir investigándose, pero no por ello debemos dejar de mencionarlos, como sostiene Manuel Cruz Legra (2011) en “Visión martiniana del paisaje de nuestra América”. O simplemente lo que es difícil de visualizar, el paisaje incógnito, el paisaje oculto como clasificara en este Atlas, por las mismas barreras dominiales que generamos como sociedad. Tal vez, tendremos que seguir elaborando lo que Jean Nogué (2007) dijera en Construcción social del paisaje: que aquello que no se ve desde lo académico, no se tematiza, por lo tanto, que convendría revisar también los paisajes efímeros y fugaces, los de la propia forma de expansión urbana, la fragmentación, la inseguridad.

A modo conclusivo, no es intención particular introducirnos en el ordenamiento territorial y ambiental, como otras intervenciones proyectuales, pero sí que el Atlas del paisaje mestizo sea una herramienta de análisis y proyecto que produzca dispositivos de legibilidad como aporte a tener en cuenta cuando se realicen acciones e intervenciones. Desde ya pensamos, que todo conocimiento no terminará en la investigación planteada, sino que se continuarán dinamizando a partir de los distintos recursos paisajísticos que el territorio presenta en las clasificaciones de paisaje mestizo. Por último, nos interesa manifestar que la problemática de la protección de los paisajes mestizos, paisajes con historia, con texto, con valoración, no se resuelven solo con puestas en práctica de estrategias de protección, sino que requieren reformulaciones del modelo económico, de autosustentación, orgullo colectivo social y político de gestiones acordes y dinámicas y proyectos transescalares, transdisciplinares, transculturales, entre otros.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración y predisposición del expresidente del Ente Administrador Portuario de Villa Constitución Sr. Fulvio Monti y al Dr. Osvaldo Boulan. Sr. Juan Carlos Venecia (IDR), Dra. Arq. Bibiana Cicutti, Dra. Arq. Alejandra Buzaglo, Ing. Karin Spranger (Directora de Certificaciones de Obras Públicas, Municipalidad de Rosario), Arq. Laura Ersetig y Arq. Alexander Rivero.

Referencias bibliográficas:

Ábalos, I. (2005). Atlas pintoresco. El observatorio (Vol. 1). Málaga, España: Editorial Gustavo Gili.

Asorey, G. (2023). Atlas para la reconstrucción del paisaje mestizo. Los rieles, la península y el humedal en el enclave Villa Constitución. (Tesis de maestría). Repositorio hipermedial, FAPyD UNR.

Cruz Legrá, S. M (2011). Visión martiniana del paisaje de nuestra América. La Habana, Cuba: Editorial Ácana Camagüei.

De Sousa Santos, B. (2010). Para descolonizar Occidente: más allá del pensamiento abismal. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros.

Denzin, N. (2013). Autoetnografía analítica o nuevo déjà vu. https://doi.org/10.55441/1668.7515.n11.6310

Ellis, C. (2015). Autoetnografía: un panorama. https//doi.org/10.55441/1668.7515n14.11626

Fernández, R. (1998). El laboratorio americano: arquitectura, geocultura y regionalismo. Madrid, España. Editorial Biblioteca Nueva.

Fernández, R. (2010). Ecología artificial. (F. UBA, Ed.) Buenos Aires, Argentina: Editorial Concentra.

Guba, E. y Lincoln, Y. (2000). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. C. Denman y J. A. Haro (Comp.), Por los rincones. Antología de métodos cualitativos en la investigación social (pp. 113-145). Sonora, México: Colegio de Sonora.

Hays, D. (2019). Conferencia Magistral Prototyping and the Critical Practice of Landscape Architecture. En Simposio Debates contemporáneos en Arquitectura del Paisaje 2019. FAPyD UNR, Rosario.

Nogué, J. (Ed.). (2007). La construcción social del paisaje. Biblioteca Nueva: Madrid.

Sauer, C. (1925) The Morphology of Landscape. California, USA : California University.

Silvestri, G. (2003). El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo. Buenos Aires, Argentina: Editorial UNQ.

Notas

Notas de autor

Roles del autor: Administración del proyecto; Análisis formal; Conceptualización; Curaduría de datos; Escritura - revisión y edición; Investigación; Metodología; Recursos; Redacción - borrador original; Supervisión; Validación; Visualización

gabasorey@hotmail.com

Roles del autor: Escritura - revisión y edición; Recursos; Software; Visualización

daiuriarte01@gmail.com

Información adicional

CÓMO CITAR: Asorey, G. E. y Uriarte, R.

D. (2024). Atlas

heterodoxo de paisajes mestizos patrimoniales en el sistema costero de

Villa Constitución.

A&P Continuidad, 11(20), doi:

https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.446

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/446 (html)