Dossier Temático

El partido en crisis. Transformaciones en la didáctica del proyecto arquitectónico en el cambio de milenio

The parti concept in crisis. Transformations in the didactics of the architectural project at the turn of the millennium

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 9, núm. 17, 2022

Recepción: 31 Julio 2022

Aprobación: 11 Octubre 2022

CÓMO CITAR: Kogan, C. A. (2022). El partido en crisis. Transformaciones en la didáctica del proyecto arquitectónico en el cambio de milenio. A&P Continuidad, 9(17), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i17.386

Resumen: En los últimos años, el discurso sobre el proyecto arquitectónico –al menos en ciertos ámbitos de Buenos Aires– comenzó a prescindir de la enunciación de un partido, como hasta entonces podía esperarse; es decir, ya no interesa que los arquitectos expliquen, a partir de unas pocas palabras y un croquis sintético, la idea totalizadora inicial –el partido– a la que todas las decisiones proyectuales debieron responder. En el presente, el discurso se ha desplazado hacia la narración de un proceso proyectual que no suele ser ni apriorístico ni idealista como el que la noción de partido supone. Desde una perspectiva histórica, este artículo pretende examinar algunos cambios que se produjeron en la cultura del proyecto, revisando sobre todo ciertas experiencias académicas que tuvieron lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires hacia el cambio del milenio. Se sostiene que la crisis del partido responde a varios factores: a la crítica a una didáctica establecida, a las condiciones de producción arquitectónica en el país, a los cambios más amplios de sensibilidad que surgieron tras la crítica posmoderna y también a los avances tecnológicos vinculados a la informática, que comenzaron a trastocar la práctica proyectual.

Palabras clave: arquitectura, proyecto, partido, proceso, didáctica.

Abstract: In recent years, the discourse on the architectural project –at least in certain groups of architects in Buenos Aires– have begun to step out of the enunciation of a parti idea, just as it could be expected until then. This means that it has no longer been interesting for architects to explain, in a few words and with a synthetic sketch, the initial totalizing idea –the parti– to which all the design decisions responded. The present discourse has moved towards the narration of the design process, which is usually neither a priori nor idealistic, i.e., it has left behind the features underlying the notion of parti. From a historical perspective, this article aims to examine some changes in the project culture through the review of certain academic experiences that took place in the Faculty of Architecture, Design and Urbanism of the University of Buenos Aires at the turn of the millennium. It is argued that the crisis of the parti idea is due to several factors: the criticism of an established project didactics, the conditions of architectural production in Argentina, the wider changes in sensitivity arising after the postmodern criticism as well as the technological advances linked to information technology which, in turn, have been disrupting the design practice.

Keywords: architecture, project, parti, process, didactics.

Introducción

Juan Molina y Vedia explicaba que la idea de partido “es una cosa que se puede entender de muchas maneras, pero se entendía de una manera muy precisa, como una decisión medio autoritaria que se tomaba en un momento inicial, y que tenía que ser el rumbo para terminar” (Jacubovich y Molina y Vedia, 2006). En otras definiciones recientes, no solo aparece esta caracterización como una idea autoritaria, sino también como una decisión que compromete fuertemente todos los requerimientos particulares del proyecto: para Claudio Vekstein (Corti y Vekstein, 2005) el partido “no es ni más ni menos que una toma de decisiones omnipresentes sobre el proyecto, que fuerza las distintas necesidades de las situaciones internas y temas particulares a esa totalidad”. Por su parte, Graciela Silvestri (2008), recuperando el origen clásico del concepto, lo define como: “un método puesto a punto por la academia francesa, que asegura el orden, la claridad y la legibilidad del conjunto. Supone la elección de una idea inicial, expresada en un tema dominante que resume el destino del edificio, subordinando –a veces sacrificando– las partes al todo”. (p. 8)

Efectivamente, la noción de partido tiene su origen en la tradición académica: un edificio francés podía entenderse entonces, “como el resultado de una idea. Cada porción, cada ornamento del edificio, el suelo donde se asienta y los jardines que lo rodean sostienen esa idea” (Van Zanten, 1978). Recuperando estas palabras de un estudiante de fines del siglo XIX, David Van Zanten agrega: “Hubo una palabra que se usó en la École para enunciar este concepto: parti”. El autor explica que esta noción implicaba “tomar un bando o tomar una decisión. En diseño significa[ba] la selección de un concepto básico inicial de la naturaleza de un edificio en particular [...]”. El parti guiaba, así, el proceso compositivo (aquel compendiado por Durand en 1805) y era de central importancia en los concursos del Grand Prix de Rome que la École des Beaux Arts promovía: en un ambiente altamente competitivo, era un instrumento efectivo que permitía anticipar el resultado final de un proyecto desde la primera etapa. Para un profesor de esta escuela como Georges Gromort, el rol del parti en la instancia inicial del proceso suponía un momento de inspiración: “en la génesis de una planta, la elección del partido es de mayor importancia –especialmente en el principio– que es lo que llamaré composición pura [...] Esto último es fundamentalmente una cuestión de ajuste de partes, donde el partido juega el rol de la inspiración en una composición musical […]" (Van Zanten, 1978).

En nuestro país, la Arquitectura se constituyó como institución a principios del siglo XX adoptando las normas de la École parisina y, por lo tanto, asignando una gran importancia al parti. Una de las transformaciones más importantes respecto de esa tradición clásica se dio a mediados de la década del cincuenta, cuando la idea de diseño –abonada desde las páginas de nueva visión por Tomás Maldonado– comenzó a reemplazar a la composición. A diferencia de esta última, el diseño implicaba un proyecto ex novo, una “investigación artística [que] se aplica para arribar, por caminos racionales, a la buena forma” (Silvestri, 2008, p. 6). Fernando Aliata (2006) señala que entonces comenzó a insistirse “en el análisis funcional del programa y en la posibilidad de que el resultado formal fuese producto de una buena interpretación de los contenidos del mismo. De allí en más la arquitectura dejó de ser composición para transformarse en organización” (p. 46).

Pero el diseño arquitectónico, aunque dejó de lado un procedimiento que ordenaba elementos ya existentes, no olvidó la noción de parti. En clave moderna –al menos tal como fue entendida en Buenos Aires– la idea de partido puede ser comprendida como la “equivalencia entre la claridad de las ideas expresadas en palabras y la de las formas plásticas” (Silvestri, 2008, p. 12). Pero si las ideas que guiaban la concepción clásica del edificio apuntaban a mantener una coherencia entre función, organización de planta, técnica adoptada y ornamentación, en la segunda mitad del siglo XX, la búsqueda de impacto y originalidad propias de las vanguardias artísticas –que entonces iniciaban sus incursiones pop– llevaron a “invertir la apariencia, alterar la organización funcional consuetudinaria, o modificar la expresión indicada por el material” (Silvestri, 2008, p. 8), permitiendo que aflorara, así, la expresión del arquitecto-artista. Como bien observa Aliata (2006), este instrumento proyectual venía a resolver la monotonía alcanzada por el modernismo, devolviendo a la arquitectura una capacidad comunicativa (aquella que en el mundo clásico se resolvía mediante el carácter). Por otro lado, el partido fue muy funcional a la gran cantidad de concursos que se realizaron durante los años 60 y 70 en nuestro país, al mismo tiempo que permitió enfrentar la enseñanza del proyecto en un contexto de creciente masividad de la universidad pública.

Como observa Pablo Sztulwark en un artículo publicado en 2001 en la propia revista de la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU), Contextos, “para un arquitecto formado en la escuela de Buenos Aires, la noción de idea y la noción de partido son decisivas” (Lewkowicz y Sztulwark, 2003, p. 89). Y agrega que el partido “no se trata solo de un comienzo sino, más radicalmente, de un origen. Un origen es un pensamiento que si uno supiera deducirlo ya contiene todo el desarrollo posterior” (p. 90). El autor advierte que justamente por esta razón, las contradicciones que pudieran presentarse en el proceso proyectual serán siempre atribuidas a la “debilidad del pensador” o a la “falta de oficio” (p. 90). Pero lo que más nos interesa de su artículo, es que allí proponía una historicidad para la noción de partido, ofreciendo una explicación de por qué este concepto ya no se adecuaría a nuestro mundo contemporáneo. Fue la crítica más explícita a la noción de partido en el ámbito académico, que se correspondió, además, con una serie de cambios en los ejercicios que introducen cada año a cientos de estudiantes en la carrera de Arquitectura (Sztulwark es Profesor Titular de Introducción al Conocimiento Proyectual (ICP) del Ciclo Básico Común (CBC)).

Volvamos ahora a las definiciones con las que iniciamos este trabajo: ¿a qué se debió ese énfasis puesto en el carácter autoritario y forzoso de este concepto?; aspectos que no aparecen en las definiciones del parti académico. ¿Y por qué un profesor como Sztulwark señalaba que una concepción idealista y totalizadora de la arquitectura –como la que el partido supone– resulta hoy insuficiente?

No es difícil constatar que en las últimas dos décadas –al menos en algunos ámbitos universitarios de Buenos Aires– el discurso sobre el proyecto comenzó a prescindir de la clara enunciación de un partido como antes podía esperarse; es decir, pareciera que ya no interesa que los arquitectos expliquen, a partir de unas pocas palabras y desde un croquis sintético, la idea totalizadora inicial –el partido– a la que todas las decisiones proyectuales debieron responder. En efecto, el discurso se ha desplazado, en el presente, hacia la narración del proceso que conduce a una forma arquitectónica determinada; un proceso que, en crecientes casos, no es precisamente apriorístico ni idealista como el que la noción de partido supone. La pregunta central que guía este trabajo es entonces: ¿por qué esta noción tan central para nuestra cultura disciplinar fue puesta en crisis en el cambio de milenio?[1].

Sostenemos que, sobre todo desde la década del noventa, en algunos espacios académicos de Buenos Aires, las prácticas proyectuales predominantes –asociadas a la noción de partido– comenzaron a ser fuertemente criticadas, dando lugar a otras aproximaciones proyectuales. Abandonando un fundamento basado en ideas totalizadoras y apriorísticas, la atención de estas aproximaciones alternativas comenzó a centrarse en las cualidades –materiales, tectónicas, espaciales, topográficas, paisajísticas, fenomenológicas– que pueden informar un proceso proyectual. La importancia asignada al registro de dichas cualidades desplazó la confianza que los arquitectos habían depositado en la fuerza de un gran gesto, que es como finalmente se comprendió el partido. Este desplazamiento supuso eludir el momento de inspiración del arquitecto-artista, aun cuando la importancia otorgada al autor no fuera puesta en crisis, ya que el relato de sus acciones pasó a ocupar un lugar central en el discurso disciplinar.

En el ámbito local, este corrimiento –que puede ser constatado no solo en los discursos que entonces circularon sino también en los modos de representación privilegiados, indefectiblemente involucrados en las prácticas proyectuales– puede vincularse, en primer lugar, con los cambios que se dieron en las condiciones de producción arquitectónica en las décadas del ochenta y noventa en el país: como consecuencia del retiro del Estado de la construcción material del espacio habitable, el sistema de concursos públicos –para los que el partido es un instrumento proyectual efectivo– dejó de funcionar como mecanismo de acceso a las grandes obras. A la vez, como ya se ha señalado en otro artículo (Kogan, 2020), la crisis del partido está ligada a la crítica a una didáctica establecida, demasiado recostada sobre el talento innato de los estudiantes y su capacidad para concebir ideas geniales. Al mismo tiempo, al privilegiar una lectura clara de estas ideas, esta didáctica desatendió la complejidad de la forma arquitectónica.

En segundo lugar, y corriendo ahora la mirada hacia transformaciones disciplinares más amplias, este desplazamiento debe ponerse en relación con los cambios de sensibilidad producidos desde la llamada crítica posmoderna: la atención hacia la ciudad construida; la crisis del objeto y el aplazamiento del programa; el interés por profundizar en un conocimiento disciplinar específico. Ya hacia los años 90, está también vinculado con lo que podríamos llamar un giro material –en sintonía con la crítica que Frampton realizó a partir de sus estudios sobre cultura tectónica–, así como también con la relectura que en esos años hicieron los arquitectos de la expansión del campo del arte iniciada en los años sesenta. Por último, estos cuestionamientos en diferentes direcciones se tramaron, en el contexto de un capitalismo tardío, con los acelerados avances tecnológicos vinculados a la informática: aunque algunos arquitectos habían comenzado a utilizar la computadora desde fines de los setenta, para la última década del siglo, esta comenzaba a ser una herramienta ineludible de la práctica proyectual; una nueva herramienta que vendría a trastocar definitivamente la praxis proyectual. En lo que sigue nos detendremos en estas transformaciones.

Transformaciones en las condiciones de producción y crítica a una didáctica establecida

Aliata (2006) señala que el partido como herramienta proyectual se consolidó en la cultura local tras el concurso de la Biblioteca Nacional de 1961, especialmente a partir de los dos proyectos ganadores. Desde entonces, la gran cantidad de concursos que se promovieron desde el Estado no solo produjo para los arquitectos una inserción productiva que garantizó movilidad generacional y social (ya que la mayoría de esos concursos devinieron en obras), sino que también fortaleció la centralidad de la noción de partido. Efectivamente, como explica Oscar Fuentes (entrevista, mayo 29, 2015), “la arquitectura de partido era muy práctica, muy rápida, muy fácil de transmitir. Había muchos concursos, había poco tiempo para todo”.

Así, el procedimiento de partido se fue esquematizado hasta ser comprendido como la ideación de un gran gesto capaz de producir el golpe de efecto que esas competencias requerían (Aliata, 2006). Sin embargo, también dio lugar a un debate sobre la posibilidad de definir una Escuela de Buenos Aires fundada en aquella noción. Es así como Roberto Fernández (1981) se preguntaba sobre la existencia o no de dicha escuela; si acaso podía estar representada por las obras de Clorindo Testa, Miguel Ángel Roca, Rafael Viñoly, Ignacio Petchersky, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos y Justo Solsona, tal como había sugerido Frampton (1981) en L’Architecture d’Aujourd’hui. Fuentes recuerda que la idea de una Escuela de Buenos Aires se debatió mucho en esos años, en especial en un curso que dictaba Molina y Vedia en la Sociedad Central de Arquitectos sobre Historia de la arquitectura en la Argentina, donde justamente se la asoció a una “arquitectura de partido” (entrevista, mayo 29, 2015).

Pero cuando en 1983 Raúl Alfonsín ganó las elecciones democráticas, el Estado, que en las décadas anteriores había motorizado esa enorme cantidad de obra pública a través de los mencionados concursos, se encontraba completamente debilitado y continuaría en un proceso de creciente destrucción. Los concursos prontamente dejaron de ser ese medio efectivo para insertarse en un mundo laborar de prestigio: mientras que en el período que va de 1956 a 1975 se realizaron un promedio de 10,5 concursos por año; entre 1983 y 2001, ese promedio descendió a la mitad: 5,4 (Schere, 2008). Sumado a ello, muy pocos proyectos concursados se construyeron. De hecho, uno de los concursos más significativos de los primeros años de la democracia fue de ideas: el concurso 20 ideas para Buenos Aires de 1986, que evidenció un giro hacia los fragmentos urbanos. En buena parte de las críticas del jurado de los concursos del período 1983-2001, aún encontramos referencias al concepto de partido y una valoración de las ideas claras, sintéticas, simples o potentes.

En este contexto, las generaciones que comenzaron a formarse en la facultad de la posdictadura se encontraron con un problema: mientras los concursos ya no garantizaban la inserción laboral, la enseñanza del proyecto seguía –como la crítica de los jurados– fuertemente anclada en el concepto de partido. Los ejercicios académicos replicaban la aproximación típica de las competencias que los profesores titulares habían ganado tantas veces; los proyectos se iniciaban con el requerimiento de un programa de áreas funcionales que debía ser organizado en un sitio dado. Como recuerda Ariel Jacubovich (2006):

lo que se hacía en la Facultad parecía un entrenamiento para hacer concursos. Y después el sistema de concursos decayó; o sea, dejó de funcionar como sistema para ingresar a un circuito de producción. Sin embargo, en la facultad se seguía estudiando como si fuera un entrenamiento en hacer concursos. […] cuando yo cursaba no sé si estaba clara la relación de la tradición y la práctica que habían tenido los Titulares de cátedras de diseño, pero sí que la idea de Partido estaba en crisis, que había que buscar otro tipo de formas de hacer.

Efectivamente, en el ámbito académico se produjo un enorme vacío cuando la posibilidad de construir pasó definitivamente hacia el sector privado, en un contexto social que tendería cada vez más a la polarización y al empobrecimiento. Pero el partido no solo era un buen entrenamiento para hacer concursos: era, además, funcional a la enseñanza masiva de la universidad pública. En este sentido, el problema que identifica Jacubovich se articuló, como observa Leston (entrevista, abril 17, 2015), con el cuestionamiento a una enseñanza repleta de sobreentendidos y muy recostada sobre el talento de los estudiantes. Una didáctica que no explicitaba sus fundamentos ni sus objetivos, que suponía la ocurrencia de ideas originales y formas contundentes, y que, en pos de esas búsquedas, relegaba un abordaje complejo de la forma arquitectónica.

Es cierto que las ideas provenientes del campo del diseño industrial de algún modo también colaboraron con cierta esquematización al enfatizar una concepción objetual de la obra arquitectónica. Liernur (2004) explica que “el mismo método debía ser capaz de resolver desde un barrio hasta un ventilador. Las obras se configuraron como metáforas de objetos, y fueron entonces tubos, platos, paraguas, cajas, botes, tabletas, bandejas, vagones, serruchos, carpas, mesas o globos” (p. 156). Objetos que encarnaron partidos arquitectónicos; imágenes orientadas “a transformar al propio edificio en signo publicitario” (Liernur, 2001, p. 306).

Pero la esquematización fue también producto de una interpretación simplificada del procedimiento que suponía el parti: si en la École, luego de ese “enfoque inicial, totalizador […], de esa primera toma de posición frente a un problema [empezaban] varios caminos, varios desarrollos”, la interpretación esquemática que se hizo del partido en Buenos Aires dio por sentado “que con esas primeras ideas estructurantes bastaba. Todo lo demás era absolutamente secundario” (Leston, entrevista, abril 17, 2015). Rafael Viñoly (1999) coincide en parte con esta interpretación: “En realidad, la llamada ‘arquitectura de partido’ creó la idea de que la claridad en el esquema organizativo era suficiente para articular la totalidad de una experiencia arquitectónica. Esa rigidez, intrínseca en la noción de diagrama, produjo como consecuencia un lenguaje desconectado de la realidad tecnológica local, y destinado a convertirse en derivativo” (pp. 14-15).

Ahondando en el problema de la esquematización, Leston (entrevista, abril 17, 2015) apunta también a la escala de aproximación que implicó esta simplificación: si con la simple enunciación de un partido bastaba, “eso obligaba a pensar en los proyectos y en los edificios con una escala que era compatible con esta idea, que son en general las escalas grandes. Esto era incompatible con la escala 1:10, 1:20. Con el 1:50… ahí estaba más o menos. 1:100 y para arriba todo mejora”. En definitiva, se trata de la escala del gran gesto, del trazo rápido de lápiz grueso que descuida el detalle. En este mismo sentido, Liernur (2001) también observa que muchos edificios se pensaron como “grandes maquetas” (p. 308), indiferentes a su materialidad.

Finalmente, el diálogo sobre la base de sobreentendidos coincide con una concepción elitista de la enseñanza del proyecto para la que solo algunos han sido elegidos y, al mismo tiempo, ubica a los docentes en una situación de poder, al exigir un conocimiento críptico que no pueden precisar.

El reclamo “sin reglas no hay partido”–frase escrita en el pizarrón del taller de Arquitectura III de la cátedra del arquitecto Solsona en 1995 por algunos de sus estudiantes (Deswarte, entrevista, abril 10, 2015)– puede entenderse como una protesta contra ese modo de enseñanza: como hemos advertido en otro trabajo (Kogan, 2020), se trata de un cuestionamiento a los criterios por los cuales los docentes evalúan una entrega de proyecto; criterios que nunca pueden supeditarse a un problema de gusto –justamente Pierre Bourdieu (2010) nos recuerda la importancia del aprendizaje adquirido y de la autoridad pedagógica en la conformación de la percepción legítima–. Entonces, aún inmersos en la lógica del partido, resulta necesario enseñar de un modo explícito qué procedimientos, qué reglas, permiten llegar de esa idea a un edificio. Baliero (1984) daba cuenta de este problema de la enseñanza del proyecto cuando decía: “se han escrito sonetos extraordinarios y nadie se ha quejado porque para que un soneto sea tal deben cumplirse claras y precisas reglas”. Pero las reglas, continuaba, “no son solo para escribir sonetos, sirven también para hacer consciente en los alumnos y en los docentes la relación frente a la propia obra y frente a la sociedad”. Vale aclarar, entonces, que la explicitación de las reglas que entran en juego en la praxis proyectual no es condición de buena arquitectura –sobran ejemplos de edificios surgidos de una idea de partido que lo son–; sin embargo, esta clarificación y precisión es fundamental en un taller de proyecto.

Cambios de sensibilidad en la cultura disciplinar

La atención hacia la precisión y clarificación de reglas no fue una preocupación novedosa de esos años. Un interés por dilucidar el conocimiento preciso y específico que se juega en la praxis proyectual se dio, en consonancia con algunas críticas posmodernas que atravesaron a la disciplina en el plano internacional –especialmente aquellas vinculadas al Institute for architecture and Urban studies–, en experiencias como las de La Escuelita (1977-1983) y el Laboratorio del Centro de Arte y Comunicación (1980-1983): ambas desarrolladas por fuera de la enseñanza oficial de la arquitectura y dirigidas a estudiantes avanzados o jóvenes arquitectos. Muchas de las indagaciones proyectuales surgidas en esos espacios continuaron abiertas en los años sucesivos –especialmente en las cátedras que Alberto Varas, Solsona o Tony Díaz llevaron adelante en la facultad de la posdictadura– y explican, en parte, las críticas hacia la noción de partido.

Como se sabe, una de las transformaciones más relevantes que se dio en la cultura proyectual en los años en que transcurrieron aquellas experiencias tiene que ver con el lugar central que pasó a ocupar la historia disciplinar. En las experiencias señaladas, la historia se introdujo como una relectura crítica de las primeras vanguardias –rescatando arquitecturas que la historiografía había pasado por alto–, recuperando una tradición compositiva y tipológica que la arquitectura moderna había olvidado, y atendiendo a la ciudad construida.

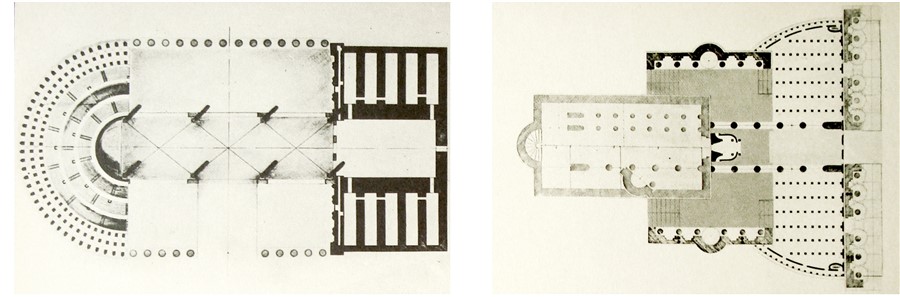

En otro artículo (Kogan, 2017) hemos señalado cómo Díaz rechazó desde sus talleres de La Escuelita y la FADU (entre 1983 y 1987) la posibilidad de un proceso proyectual basado en la invención, como el que la idea de partido supone. En sintonía con las ideas rossianas, esa base real y concreta estaba conformada, para Díaz, por toda la arquitectura construida y proyectada. De allí la importancia otorgada a los relevamientos como parte fundamental de toda práctica proyectual (Fig. 1).

Bajo estas premisas es que deben entenderse los ejercicios de collage (Fig. 2) que, según el propio Díaz (1987), surgieron como “unos juegos compositivos […] con figuritas” que había hecho primero con sus hijas y “que luego [llevó] a La Escuelita” (p. 234). En esos trabajos tuvo la posibilidad de ensayar ejercicios proyectuales que prescindieran de los condicionantes del programa y del sitio. Simplemente se planteaba componer un proyecto a partir de recortes de plantas de obras preexistentes como punto de partida para un trabajo de no invención.

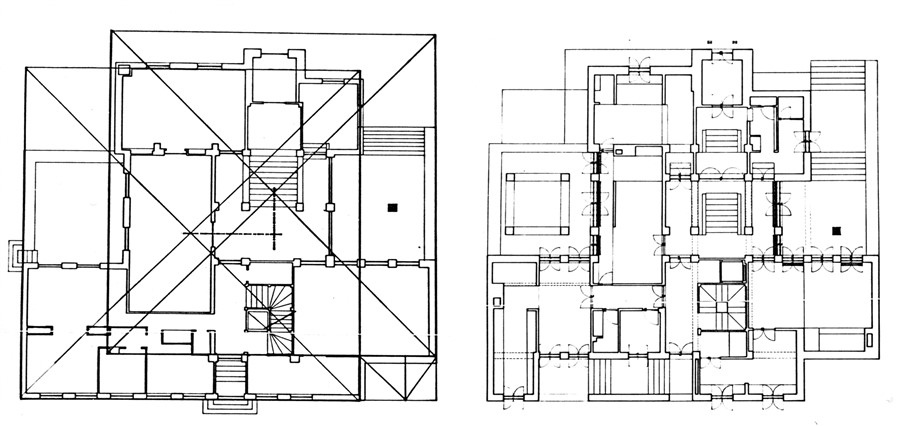

Por otra parte, en el taller dirigido primero por Ernesto Katzenstein y Liernur (1977 y 1978), y por Liernur y Leston después (1980 y 1981) –también en La Escuelita–, la atención se centró en las reglas que regulan un proceso proyectual. Introduciendo los debates y ejercicios proyectuales desarrollados por arquitectos como John Hejduk y Peter Eisenman, los ejercicios propuestos también partían de transformaciones de una obra preexistente (Fig. 3). Al mismo tiempo, se insistió en un trabajo proyectual fundado en un sólido conocimiento de la cultura disciplinar (Delecave, 2020; Kogan, 2017): los estudiantes contaron con un renovado material teórico conformado por textos de Tafuri, Porphyrios, Colquhoun, Rowe y Koetter, al que se sumaba un importante catálogo de obras de distintas épocas representadas casi exclusivamente en plantas.

Si bien estas indagaciones proyectuales prescindieron de la idea de partido, lo cierto es que siguieron girando en torno a los aspectos más abstractos de la forma arquitectónica. Fue recién en la década del 90 que estos cambios de sensibilidad comenzaron a articularse con lo que podríamos llamar un giro material (Kogan, 2020). La crítica que había iniciado Frampton (1990) contra el carácter escenográfico de la arquitectura de la década anterior, fomentó aproximaciones proyectuales más interesadas por los aspectos materiales y tectónicos, que por las ideas formales abstractas, como las de partido. Esta concepción de la arquitectura como poética material encontró un terreno fértil en Rosario, especialmente en los trabajos de algunos arquitectos del Grupo R. Sus obras no solo influyeron a la próxima generación de arquitectos de esa ciudad, sino que también sacudieron la dispersa escena porteña.

Por otra parte, puede observarse una atención hacia los aspectos materiales-constructivos en ciertos espacios de la FADU. Puede mencionarse, por ejemplo, un ejercicio denominado Arquitecton, realizado desde 2001 en el taller de Arquitectura IV de la cátedra de Varas (a cargo de Roberto D’Amico, Leandro López, Fernán Goldín y Federico Borghini), que consistía en la producción de intervenciones materiales en escala 1:1, en distintos sectores del taller. Asimismo, desde el área de Morfología (Fig. 4) Javier García Cano y Roberto Lombardi iniciaron un temprano cuestionamiento al abordaje idealista de la forma arquitectónica instalado en la facultad: Lombardi (entrevista, febrero 6, 2015) recuerda que entonces comenzó a ser necesario “cruzarle a esa especie de abstraccionismo que se había vuelto muy platónico y muy funcional a la idea de partido, una versión más informada por una producción crítica, por modelos un poco más interesados por […] la relación entre forma y materia”.

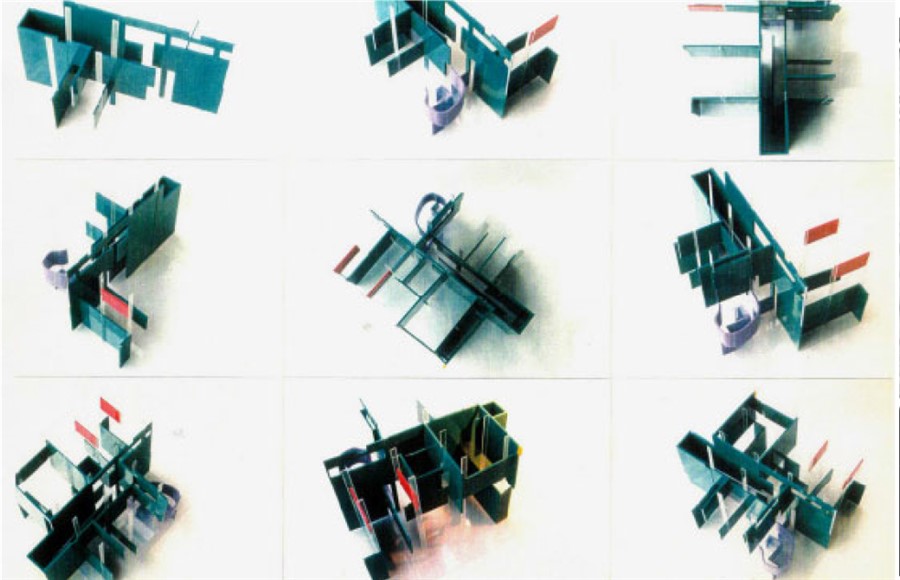

Si en los años de La Escuelita y del Laboratorio los dibujos habían ganado un renovado interés, se puede advertir que hacia el fin de siglo ese interés se desplazó hacia las maquetas (Fig. 5): estas fueron entendidas no solo como representaciones de edificios, sino como construcciones materiales en sí mismas. El Arquitecton, las transformaciones mencionadas en el área de Morfología y otros tantos ejercicios que comenzaron a aparecer hacia el cambio de milenio –y que no es posible desarrollar aquí–, comenzaron a sentar las bases para modos de enseñanza del proyecto alternativos al implicado en el concepto de partido.

Los Talleres de experimentación proyectual organizados por Jorge Sarquis entre 1992 y 1999 desde el Área de Investigaciones Proyectuales de la FADU también hicieron su aporte, en la medida en que funcionaron como un productivo muestrario de prácticas diversas. De estos talleres, los de Eisenaman (1992) y Enric Miralles (1994) tuvieron un enorme impacto en la cultura porteña (Kogan, 2020).

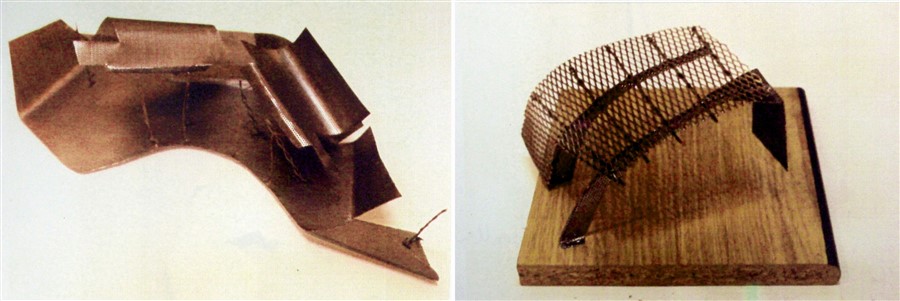

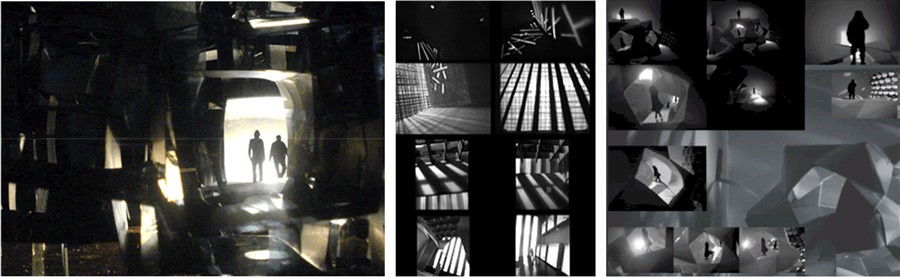

La presencia de Eisenman centró la atención en los procesos proyectuales y en las reglas con las que los arquitectos se aproximan a la forma arquitectónica. Por su parte, el taller de Miralles restó importancia a los momentos de inicio y de conclusión ya que, para el catalán, cualquier comienzo podía ser entendido como una excusa para movilizar un proceso que en todo caso será abandonado o retomado como inicio de otros procesos. En su taller se realizó un trabajo que partía del registro del lugar y se introdujo un interés por las condiciones materiales y tectónicas de la arquitectura que no había estado presente en las décadas anteriores. Allí aparecieron piezas (Fig. 6) que permitieron adelantar la escala del detalle hasta el inicio del proceso proyectual. Este interés, que hoy encontramos en muchas propuestas didácticas contemporáneas (Castillo, 2019), apareció tempranamente en un laboratorio proyectual que Najle dirigió en 1994 dentro de la cátedra de Solsona (Kogan, 2020).

Por otro lado, el conocido artículo de Rosalind Krauss “La escultura en el campo expandido” (1985) circuló en algunas redes de arquitectos docentes de los años noventa e introdujo las categorías arquitectura-paisaje y arquitectura-no arquitectura, poniendo en crisis una concepción objetual de la arquitectura al diluir sus límites en el medio. Por ejemplo, la noción de “campo expandido” estuvo presente en la experiencia que Vekstein, junto a Lombardi y el rosarino Hernán Díaz Alonso, llevaron adelante en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto De La Cárcova en 1996 y 1997 (Kogan, 2020); mientras que Daniel Ventura (entrevista, mayo 15, 2015) recuerda que por esos mismos años la obra de Serra, junto a las de Chillida y Oteiza, “empezaron a aparecer en algunos grupos en el taller de Solsona”, introduciendo un abordaje fenomenológico.

Una aproximación no objetual a la arquitectura apareció también en el proyecto que en 1998 obtuvo el segundo premio del concurso para Ciudad Universitaria (Fig. 7). Allí, Najle junto a Sergio Forster y Martín Ibarlucía, presentaron las instrucciones –descritas en una serie de diagramas notacionales– para operar sobre ese paisaje. En la memoria (1998) se explicaba que:

El proyecto presenta distintos niveles de organización simultáneos, como una acumulación de diagramas, que buscan sacar provecho de las condiciones existentes, al mismo tiempo que contienen en sí la posibilidad y la necesidad de su transformación, tanto en su construcción como durante su vida útil. Esta cualidad del proyecto permite que en cualquier estadio de su evolución se encuentre siempre actualizado y funcionando, siendo capaz de incorporar sin resistencia las modificaciones que hagan falta. La inexactitud es entonces la condición a priori de la forma del proyecto, que nunca es definitiva sino más bien una aproximación constante.

El procedimiento proyectual a partir de los diagramas evitaba todo intento de prefiguración: nada más alejado del partido. Aunque la imagen nos remite hoy al uso de herramientas digitales, la entrega fue realizada a mano: efectivamente, en los años analizados en este trabajo (y aun en el momento en que se realizó el concurso) la computadora –que ya comenzaba a invadir los estudios de arquitectura– se utilizaba principalmente como una herramienta de documentación. Sin embargo, el proyecto anticipaba las posibilidades que abrieron algunos años más tarde (al menos de un modo masivo) las nuevas herramientas CAD –sobre todo aquellas vinculadas a procedimientos algorítmicos y paramétricos–, brindando otras posibilidades a la práctica proyectual.

Partido, roto

Haciendo un juego de palabras, en el artículo citado al comienzo de este trabajo, Sztulwark proponía una interpretación contemporánea para el partido. Remitiendo a otras de sus acepciones, lo definía como lo “fragmentado”, “roto”, “deshilachado”, “desunido”, en fin, “partido”. Según su argumento, esta acepción sería consecuencia de un mundo que se nos presenta como fragmentado e incoherente; de allí que la práctica proyectual no pueda más que implicar un pensamiento “paradojal”, una “lógica inconsistente” donde “pensar” equivaldría a “ligar”, a “hacer que elementos hasta entonces heterogéneos pasen a estar unidos. Pero ese estar unidos puede borrar o afirmar la heterogeneidad de la que parten los elementos” (Lewkowicz y Sztulwark, 2003, p. 93). Desde esta nueva acepción, dice el autor, una idea puede ser valorada por “un rasgo, una parte, un fragmento que enfatiza una parte del problema como manera de comenzar a pensarlo” (p. 94).

Su artículo adquiere relevancia porque, como dijimos, sus reflexiones se corresponden con cambios significativos en la didáctica del proyecto de los talleres de ICP. El principal de ellos puede observarse en el ejercicio sobre materialidad: un ejercicio que se despliega como todo lo contrario a un proceso de invención y prefiguración formal (Fig. 8). El proyecto surge de un dispositivo cuyo objetivo es suspender los prejuicios: una caja “de 30 cm. de lado, a la que se le hace un agujero por el cual se introduce una cámara digital con el fin de registrar lo que sucederá en su interior” (Sztulwark, 2015, p. 127): “Con este dispositivo intentamos capturar la luz en ese estado finito para hacer con ella un material de construcción. Todo lo capturable dentro de la caja comienza a ser material de construcción de un espacio humano y se constituye en material de proyecto” (p. 128).

La novedad residía en el camino no apriorístico que la cátedra comenzaba a proponer: lejos de las ideas de partido con las que insistía en sus comienzos, se esperaba que “el sentido o la constitución de la idea [sean] posteriores a las operaciones, y no anteriores a ellas […] cuando esto sucede las operaciones nos proveen materiales de proyecto, muchas veces novedosos” (p. 148).

Así, en el mundo contemporáneo –afirmaba Sztulwark– el proyecto se presenta ya “no como un camino, sino como una estela” (p. 95); ya no como un despliegue progresivo, aunque sí como un trabajo retroactivo. En su lectura, la crisis del partido no respondería tanto a su comprensión esquemática como a su inadecuación a un pensamiento contemporáneo, posestructuralista.

Finalmente, como Liernur (2001) afirma, en las últimas dos décadas del siglo XX “en la noción de partido sobrevivieron la potente tradición de unidad y la utopía de un único sentido y de una única dimensión comunicativa” (p. 311); si bien es cierto que el partido no desapareció, podemos afirmar –tal como hemos visto– que esa tradición comenzó a resquebrajarse: los discursos sobre los procesos no apriorísticos, sobre los referentes arquitectónicos, sobre una realidad compleja y dinámica, sobre el detalle constructivo y las piezas, comenzaron desde entonces a multiplicarse.

Referencias bibliográficas

Aliata, F. (2006, septiembre). Lógicas proyectuales. Partido y sistema en la evolución de la arquitectura contemporánea en la Argentina. En Aliata, F. (2013). Estrategias proyectuales. Los géneros del proyecto moderno. Buenos Aires, Argentina: Diseño.

Baliero, H. (1984). Taller Baliero. Propuesta. Recuperado de: http://www.tallerbaliero.com.ar/

Bourdieu, P. (2010). El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Castillo, M. de la P. (2019). Referente y proyecto arquitectónico. Arquisur Revista, 9(16), 82-93. Recuperado de: https://doi.org/10.14409/ar.v9i16.8106

Corti, M. y Vekstein, C. (2005, abril). La mano de Dios. Experimentación arquitectónica, integración del cuerpo y estética particularista en la obra de Claudio Vekstein. Café de las Ciudades, 30. Recuperado de: http://www.cafedelasciudades.com.ar/arquitectura_30.htm

Delecave, J. (2020). ¿Cuál La Escuelita? Silencio, fragmentación y denuncia en los talleres de Ernesto Katzenstein, Francisco Liernur y Eduardo Leston (1977-1981). Registros. Revista De Investigación Histórica, 16(2), 124-150. Recuperado de: https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/452

Díaz, A., Katzenstein, E., Solsona, J. y Viñoly, R. (1981). La Escuelita. 5 Años de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina 1976/1981. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editora.

Díaz, A. (1987). Textos de Arquitectura. Buenos Aires, Argentina: CP 67.

Fernández, R. (1981). La escuela de Buenos Aires. Dos Puntos, (1), 10-18.

Frampton, K. (1981). Du néo-productivisme au post-modernisme. L’Architecture d’Aujourd’hui, 213, 2-7.

Frampton, K. (1990). Rappel à l’ordre: the case for the tectonic. Architectural Design, 60(3-4), 19-25.

Jacubovich, A. y Molina y Vedia, J. (2006, septiembre 1). Entrevista al arquitecto Ariel Jacubovich. Archivos DAR - FADU UBA, Buenos Aires. Recuperado de: http://www.archivosdar.com.ar/entrevistas/jacubovich.html

Kogan, C. (2017). El diseño como colección intencionada de arquitectura: el proyecto en los talleres que Tony Díaz dirigió en La Escuelita y en la nueva FADU (1976-1987). Estudios Del Hábitat, 15(1), 1-24.

Kogan, C. A. (2020). Explorando otras posibilidades para la práctica proyectual: Notas sobre los Talleres Experimentales Proyectuales (Buenos Aires, 1992-1999). Registros. Revista De Investigación Histórica, 16(2), 151-175. Recuperado de: https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/478

Krauss, R. (1985). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid, España: Alianza Editorial.

Lewkowicz, I. y Sztulwark, P. (2003). Arquitectura plus de sentido. Buenos Aires, Argentina: Altamira.

Liernur, J. F. (2001). Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad. Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las Artes.

Liernur, J. F. (2004). Contemporánea (Arquitectura). En Aliata, F. y Liernur, J. F. (Comp.) Diccionario de Arquitectura en la Argentina, vol. c|d. Buenos Aires, Argentina: Clarín Arquitectura - Agea.

Schere, R. (2008). Concursos 1825-2006. Buenos Aires, Argentina: SCA.

Silvestri, G. (2008). Arquitectura argentina: las palabras y las cosas. Punto de Vista, 90.

Sztulwark, P. (2015). Componerse con el mundo. Modos de pensamiento proyectual. Buenos Aires, Argentina: SCA/Diseño.

Taller Tony Díaz. (1985). Relevamientos (1984-1985). Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Van Zanten, D. (1978). El sistema de Beaux Arts. Architectural Design, 48, 11-12.

Viñoly, R. (1999). Katzenstein y el Valor del Fragmento. En I. Katzenstein (Ed), Ernesto Katzenstein arquitecto (13-17). Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las Artes.

Notas

Notas de autor

carokogan@gmail.com

Información adicional

CÓMO

CITAR: Kogan,

C. A. (2022). El partido en crisis. Transformaciones en la didáctica del

proyecto arquitectónico en el cambio de milenio. A&P Continuidad, 9(17),

doi: https://doi.org/10.35305/23626097v9i17.386

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/386 (html)