Ensayos

Crece desde el pie. Reflexiones sobre la cuestión ambiental en Argentina

A bottom-up growth. Reflections on the environmental issue in Argentina

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 7, núm. 12, 2020

Recepción: 17 Abril 2020

Aprobación: 12 Junio 2020

CÓMO CITAR:: Merlinsky, G. (2020). Crece desde el pie. Reflexiones sobre la cuestión ambiental en Argentina. A&P Continuidad, 7(12), 106-115. https://doi.org/10.35305/23626097v7i12.250

Resumen: Este artículo presenta un enfoque analítico para estudiar la emergencia de la cuestión ambiental en Argentina y muestra el papel que juegan los conflictos ambientales en ese proceso. Por un lado, se presenta un enfoque teórico-metodológico para examinar los resultados de esos conflictos en términos de la identificación de problemas sistémicos de las políticas públicas y de asuntos que son excluidos por el sistema político. Por otro lado, se analiza la experiencia de los movimientos de justicia ambiental y su significado para el estudio de un caso: el conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Aquí se propone una reflexión sobre los dilemas de la justicia ambiental urbana en relación con los principios que orientan los criterios de distribución y reconocimiento en una sociedad.

Palabras clave: cuestión ambiental, conflictos ambientales, sociología ambiental, ecología política.

Abstract: This article introduces an analytical approach to the emergence of the environmental issue in Argentina and shows the role that environmental conflicts play in this process. On the one hand, we present a theoretical-methodological approach in order to examine the results of these conflicts in terms of identifying systemic problems of public policies and issues that are excluded by the political system. On the other hand, we analyze the experience of the environmental justice movements and their meaning within the framework of a case study: the conflict over the environmental restoration of Matanza-Riachuelo river basin. At this point, we propose a reflection on the dilemmas of urban environmental justice in relation to the principles that guide the criteria of distribution and recognition in a society.

Keywords: environmental issue, environmental conflicts, environmental sociology, political ecology.

Introducción

En esta presentación quisiera reflexionar en torno a la construcción de una línea de investigación que tiene un pie en la sociología ambiental y el otro en la ecología política. Este esfuerzo de constitución de un campo de investigación ha ido en paralelo a una emergencia y multiplicación de diferentes movilizaciones socioambientales en América Latina. Estas últimas se reconocen en una porosidad de discursos que circulan en las asambleas, los movimientos de justicia ambiental, feminismos territoriales, investigaciones comunitarias y también en las producciones de las autoras y autores de las ciencias sociales, particularmente aquellos que se entroncan en el paraguas amplio de la ecología política latinoamericana.

Las ideas que aquí voy a presentar han madurado en diferentes experiencias colectivas: el acompañamiento de las carreras académicas de jóvenes científicas y científicos, trabajos de extensión universitaria, proyectos de comunicación pública de la ciencia, la participación en diferentes debates públicos y el diálogo interdisciplinario con colegas de otras disciplinas. Todo ello a partir de un involucramiento en la política universitaria y las batallas por la educación pública, algo que implica un proceso formidable de hibridación de conocimientos e impulsa la construcción de marcos de creatividad para emprender una tarea académica que, en esta región del mundo, está profundamente atravesada por el colonialismo persistente en nuestras sociedades y la experiencia traumática de hacer ciencia en períodos de alternancia entre democracia y gobiernos autoritarios.

En las acciones colectivas que reclaman por sitios contaminados, humedales, inundaciones, el impacto de la minería o las consecuencias de los agroquímicos en la salud (entre tantas otras demandas), los actores ponen en juego saberes diversos y exponen múltiples formas de sufrimiento ambiental. Ser afectada por esas experiencias me llevó a tomar contacto con otras teorías sobre el mundo, para luego hacerlas dialogar con el saber sociológico porque el conocimiento de los procesos sociales es también parte del sentido o la orientación que toma su rumbo y no el reflejo de una realidad indiferente al conocer.

A medida que fui avanzando en las investigaciones, esto devino en el enriquecimiento de un enfoque que pudiera dar cuenta de la generalización de unas prácticas que –en un lapso relativamente corto de tiempo y en forma paralela a la evolución de mi trabajo– fueron construyendo causas públicas en torno a un ámbito dinámico en el que diferentes conflictos ambientales fueron ganando visibilidad. El aspecto más importante es que estas prácticas abrieron paso a otras visiones de la naturaleza que se contradicen con la idea más difundida de una “caja de recursos” (Law, 2004). Este aumento de visibilidad de ciertas causas, la existencia de acciones colectivas y estos cambios asociados a las significaciones sobre el mundo socionatural dan cuenta de un proceso de construcción social y política de la cuestión ambiental.

Me propongo compartir algunos resultados de investigación en torno a las disputas que surgen alrededor del acceso, la apropiación, la distribución, el control y la destrucción de los recursos naturales y los ecosistemas. Estos conflictos, que denominamos ambientales, implican además una dimensión cultural que puede ser subyacente o explícita, en torno a diferentes formas de entender las redes de la vida, las valoraciones de la naturaleza o el significado de lo justo o injusto en determinadas elecciones institucionales. E incluso, en algunas ocasiones, puede haber una dimensión ontológica, esto es, conflictos en torno al carácter mismo de lo que existe y puede ser conocido, como por ejemplo cuando los actores dicen que el agua y las montañas tienen propiedades agentivas, son seres vivos, tienen derechos, etc. Esto muestra que hay múltiples realidades no humanas y formas de convivir con ellas.

Mi interés en esta exposición es mostrar que los conflictos ambientales pueden ser estudiados como analizadores sociales, que pueden revelar aspectos de prácticas sociales invisibilizadas. Y si prestamos atención y usamos las categorías de análisis adecuadas, podremos examinar los resultados de esos conflictos en términos de la identificación de fallas sistémicas de las políticas públicas y la emergencia de asuntos que son sistemáticamente excluidos por el sistema político.

La experiencia de los movimientos de justicia ambiental es reveladora de la necesidad de crear públicos subalternos y espacios públicos no institucionales para que aquellos grupos que presionan por cambios indispensables para enfrentar la crisis ambiental puedan ser escuchados. Por otra parte, si calibramos la mirada y prestamos atención a las formas de deliberación que surgen a partir de los conflictos, podemos identificar nuevas formas de elaboración de problemas que producen cambios territoriales, jurídicos y político-institucionales. Este último aspecto es lo que denominamos productividad de los conflictos.

En este trabajo deseo mostrar que los dilemas vinculados a la justicia ambiental tienen que ver con los diferentes principios que orientan los criterios de distribución y reconocimiento en una sociedad. Al mismo tiempo, quisiera reforzar un punto que tiene que ver con la cuestión social urbana. En las grandes metrópolis de América Latina esto adquiere una relevancia mayúscula porque implica conectar la cuestión ambiental con la desigualdad en el acceso a la ciudad y así prestar atención a la oportunidad diferencial que tienen grupos y clases sociales de acceder a suelo urbano de calidad. En razón de la especulación inmobiliaria, de la estratificación de los mercados de suelo y en virtud de las prácticas de las clases medias y altas que son marcadamente discriminatorias con respecto a quién puede merecer la ciudad, importantes fracciones de las clases populares se ven obligadas a vivir en territorios de escaso valor económico como son las tierras fiscales abandonadas, espacios urbanos inundables, áreas contaminadas y territorios sin servicios sanitarios.

He realizado diversas investigaciones en torno al conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires, un caso estructural emblemático en materia de derecho ambiental que, sin embargo, deja abiertas muchas cuestiones sin resolver en materia de justicia ambiental. Hacia el final de la presentación me detendré en algunas repercusiones y derivaciones que trascienden el caso para mostrar la importancia capital de entender la estrecha relación existente entre la cuestión social y la cuestión ambiental.

Un breve relato en primera persona

La reflexión en torno al conflicto del Riachuelo me abrió la puerta para indagar en torno a las tensiones entre derechos y el modo en que algunos logran visibilidad a expensas de otros. Yo tenía un recorrido de investigación relacionado con los temas de sociología del trabajo, particularmente en torno a la economía informal y su papel en los procesos de reproducción social de los sectores populares. Y había iniciado una carrera de investigación que quedó interrumpida por la gran desestructuración y desmantelamiento del sistema científico que ocurrió a fines de los años noventa. Fue entonces que conseguí trabajo en la primera Secretaría de Ambiente, creada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí tuve el placer de trabajar con Alejandro Rofman, quien me sumó a un grupo encargado de elaborar un programa de Agenda XXI para la ciudad. Cuando empecé a revisar la literatura y los debates de las conferencias internacionales sobre ambiente, tomé contacto con un campo de problematización global de la cuestión ambiental y lo primero que me asombró fue ver el contraste con su invisibilidad como problema público no solo en la ciudad de Buenos Aires sino también en el resto del país.

En ese breve paso por la función pública, me resultó además sorprendente encontrar infinidad de documentos oficiales, informes de consultorías y documentos de diagnóstico en los que el saneamiento del Riachuelo aparecía como el tema central en materia de política ambiental. Sin embargo, nada de esto tenía implicancias concretas en el proceso decisorio ni se expresaba en programas, proyectos y estrategias de implementación. Años atrás había trabajado en Villa Jardín, un asentamiento popular emblemático del sur del Riachuelo en el municipio de Lanús y, a partir de este renovado interés por la cuestión ambiental, retomé mis vínculos con otras organizaciones en los barrios de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nuevamente volví a constatar que, en lugares como Villa Inflamable (municipio de Avellaneda) o Villa Lamadrid (municipio de Lomas de Zamora) había una situación de alta exposición a situaciones de peligro y sufrimiento ambiental: ausencia de agua y cloacas, inundaciones recurrentes, localización de las viviendas sobre suelo contaminado, problemas de salud originados por el contacto con metales pesados. Nada de esto entraba en el proyecto de la Agenda XXI porque además se trataba de una iniciativa que (por ser de un solo gobierno) tenía como límite el margen izquierdo del Riachuelo. Pompeya y más allá la inundación, como dice el tango Sur.

En aquel momento mi hipótesis de trabajo era que esos territorios de gran relegación social (muchos de esos espacios siguen sin aparecer en los relevamientos catastrales) no tenían visibilidad para las políticas públicas porque no había lugar en ellas para la cuestión ambiental entendida como un problema de salud colectiva. En los documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Riachuelo era la referencia de un paisaje urbano naturalizado referido al curso inferior y la desembocadura, es decir sin abarcar la realidad de catorce municipios metropolitanos y sin dar cuenta de la presencia de estos territorios de relegación social. En los textos, las referencias a la limpieza del Riachuelo decían poco y nada sobre la degradación ambiental entendida como una cuestión social y esto tenía que ver con que no había referencia alguna a los problemas vinculados a formas de ocupación del suelo propias del urbanismo popular. En ese sentido, la cuestión ambiental era un problema sin agencia humana.

En el año 2003 logré volver a la investigación académica y allí inicié una línea e investigación sobre pobreza y riesgo ambiental en los barrios populares de la cuenca Matanza-Riachuelo, más específicamente en la cuenca baja y en los municipios del sur metropolitano. El trabajo en equipo nos llevó a un amplio espectro de movilizaciones por temas de acceso al suelo urbano, disposición de residuos, provisión de agua potable y eventos recurrentes de inundaciones; problemas intrínsecamente relacionados con la cuestión ambiental, pero que, sin embargo, eran tratados como cuestiones de falta de cobertura de servicios públicos. Fue entonces cuando hubo que reformular las preguntas para comprender el lugar específico de las organizaciones territoriales en la construcción social y política de la cuestión ambiental. En lugar de pensar que el ambiente no le importa a nadie (como decía el slogan de un libro de un periodista en esa época) me propuse entender de qué manera estos temas sí entraban en la agenda de las organizaciones, aunque no fueran definidos como ambientales. Frente a nosotros se desplegaba un vasto repertorio de conflictos por acceso a la tierra y los recursos: este fue un momento de apertura cognitiva y de reformulación de nuestra agenda de investigación. La cuestión ambiental estaba presente en los barrios populares y, aunque no era nombrada como tal, podía reconocerse en un sinnúmero de conflictos en torno al acceso, disponibilidad, apropiación y gestión de la tierra y los recursos naturales. En ese sentido, el problema era su escasa visibilidad y ello se debía a que estas demandas estaban encabezadas por actores sociales con mucha dificultad para hacerse oír.

Comencé a prestar atención a la construcción social y política de la cuestión ambiental desde un conjunto de prácticas organizativas que integran el campo de lo que Joan Martínez Alier (2004) ha denominado “ecologismo de los pobres” y que –de manera más precisa– hoy denominamos “ecologismo popular”. Cuando uno intercambia ideas con las y los protagonistas de estos movimientos descubre que allí tiene lugar un proceso de construcción de conocimiento en torno a diferentes asuntos complejos que requieren la incorporación de saberes sociotécnicos. A quienes la degradación ambiental les jaquea su supervivencia cotidiana, ya sea por los daños producidos por los basurales a cielo abierto, el impacto de los metales pesados en la salud o las inundaciones recurrentes, les es dado iniciar sus propias investigaciones para encontrar las causas y, sobre todo, las responsabilidades, de aquello que los afecta; y para ello, necesitan hallar aliados para iniciar una cooperación reflexiva. Hemos trabajado por muchos años con las vecinas y vecinos del Foro Hídrico en Lomas de Zamora, quienes son grandes expertos en las redes de agua y saneamiento de la región metropolitana de Buenos Aires. Sus acciones colectivas han contribuido a repolitizar el nexo existente entre el acceso al agua, la desigualdad social y la justicia ambiental.

Es al calor de los conflictos que la cuestión ambiental gana importancia social y política y abre una discusión sobre derechos desestabilizadores. Al referirme a ello quiero significar que estas demandas implican la co-realización de diferentes derechos: a la salud, a la vivienda, el agua y el saneamiento, las reivindicaciones de género, etc. Se trata de construcciones colectivas que emergen y se redefinen en el contexto de las luchas sociales y que desestabilizan los modos de intervención del sistema político y las políticas públicas. Porque no es posible una respuesta focalizada a estas demandas, no se trata exclusivamente de recursos materiales, de provisión de vacantes en la escuela o de políticas de reparación económica de los daños ocasionados. Muchas veces lo que se ha dañado no se puede reparar y lo que se requiere es un cambio sustancial en la definición del problema para sumar aspectos que tienen que ver con el tratamiento de las desigualdades sociales.

Por otra parte, pasado el largo interregno de crisis económica e institucional de los años noventa, esta hipótesis en torno a la falta de movilización ambiental fue refutada por la acción misma de otros colectivos que, en diversos lugares de Argentina y desde comienzos del presente milenio han desarrollado diferentes acciones de oposición a la minería a cielo abierto, protección de humedales, impacto de los agroquímicos en la salud, la defensa de los glaciares o la denuncia por los impactos sociales y ambientales del fracking. Y estas movilizaciones han empujado de maneras específicas una juridificación del ambiente ya sea por la judicialización de los conflictos como por la presión social por la sanción de leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, entre ellas las más importantes son la Ley de bosques y la Ley de glaciares.

Estos procesos sociales y políticos enriquecieron mi mirada sobre la construcción de demandas en las que se producen enlaces entre reclamos por acceso a la tierra, la resistencia al centralismo de los gobiernos nacionales, la defensa de bienes comunes como el agua, los derechos indígenas, diversas vertientes del feminismo y el ecofeminismo, la defensa de los territorios, la protección de ecosistemas complejos como las cuencas o las ontologías relacionales que implican otra forma de entender el lazo entre humano y no humano. Aquí el aprendizaje más importante fue constatar que no existe un movimiento unificado denominado ambientalismo, por el contrario, es importante establecer en cada caso qué es lo que se defiende y para dar cuenta de ello es necesario comprender qué es lo que está en juego en cada conflicto.

Dos conflictos fueron particularmente decisivos para esta construcción social y política del ambiente en Argentina: el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y el conflicto por la recomposición ambiental del Riachuelo, que –a partir de una denuncia presentada por habitantes de Villa Inflamable– se transformó en un caso judicial testigo en torno al derecho colectivo al ambiente sano. Los dos fueron muy importantes en términos de reflexionar sobre el proceso de selección social del riesgo. A partir de estos casos, el tema ambiental ingresó en las políticas públicas (esto no quiere decir que sea un asunto resuelto), las movilizaciones ambientales ganaron presencia pública y el tema empezó a ser concebido en materia de derechos. Esto último tuvo que ver específicamente con el conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, implicó el tratamiento del problema en términos de un derecho constitucional de carácter colectivo: el derecho al ambiente sano.

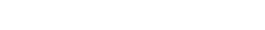

Sin embargo, como se ve claro en el caso del Riachuelo, la existencia de consenso en torno al daño terminal (es una de las diez cuencas más contaminadas del mundo) no implica que –a más de una década de la declaración de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación– este asunto se haya resuelto. La recomposición ambiental del Riachuelo implica hacer frente a la complejidad de un conflicto de escala metropolitana, que afecta varios millones de personas e involucra un conjunto de desigualdades en el acceso a la ciudad; todo ello hace que sea de muy difícil resolución (Merlinsky, 2013) (Fig. 1[1]).

Una perspectiva sociológica para el estudio de los conflictos ambientales

Esta perspectiva comparativa, que busca dar cuenta de las formas de estructuración de los conflictos y sus consecuencias más allá de los casos, nos ha permitido llevar adelante una investigación de largo plazo que ha sido publicada en tres volúmenes (Merlinsky, 2014; 2016; 2020). Quisiera presentar aquí algunas premisas que orientan estas investigaciones y lo primero que debo decir es que los conflictos son un elemento constitutivo e ineludible de las relaciones sociales. En general cuando tengo que presentar estas ideas frente a diferentes expertos, actores de la tecnociencia, funcionarios y promotores de proyectos que son resistidos por los colectivos, me enfrento al desafío de confrontar con un modo de concebir el conflicto en tanto obstáculo o anomalía. Entonces hay que explicar que para las autoras y autores de las ciencias sociales, los conflictos son ámbitos de socialización, como aseguraba Simmel, son un elemento estructurante de las relaciones de clase, como lo señalaban Marx y Engels y también son formas de expresión de diferentes formas de antagonismo político, como diría Chantal Mouffe (2000).

Si queremos acercarnos al modo en que los actores piensan su práctica social será importante considerar las condiciones sociohistóricas que generan los conflictos y, desde ese lugar, prestar atención al mensaje que traen los actores que son parte del campo contencioso. Para ello será necesario eludir una perspectiva normativa que busque lograr el consenso a cualquier precio y tomar distancia de aquellos relatos y narrativas que solo buscan imponer un orden social autoritario.

En este sentido, conviene cambiar la mirada y entender que conflicto no es igual a obstáculo; esto nos permitirá entender cuestiones clave que están en juego en la estructuración de un problema y que habitualmente quedan invisibilizadas. Si miramos a través del conflicto estaremos en condiciones de desarrollar un análisis dinámico del campo contencioso para dar cuenta del modo en que emerge un nuevo orden de problemas. Es importante entender que la mirada de los actores evoluciona junto con los acontecimientos y debo decir que es fascinante descubrir que hay ciertos lenguajes para nombrar los problemas que antes no estaban disponibles y que empiezan a formar parte de los repertorios de los actores.

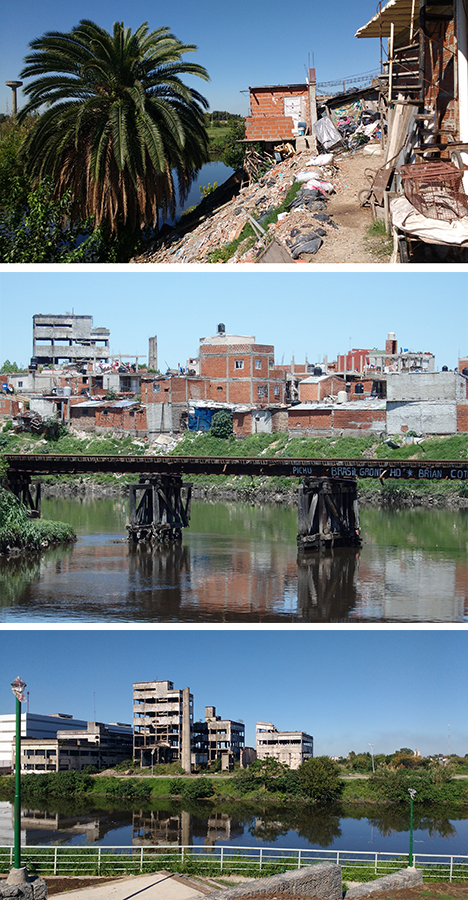

En la cuenca Matanza-Riachuelo hay organizaciones que defienden los humedales y estas iniciativas eran incluso anteriores a la judicialización del conflicto. A partir de la creciente repercusión del caso judicial, estos actores pudieron iniciar un proceso de puesta en agenda del tema. Quienes integran las asociaciones son los que han logrado crear estatutos especiales para la delimitación de esos sitios como áreas de reserva y son también quienes explican con palabras apropiadas y logran adaptar el lenguaje científico para dar a conocer cuáles son las funciones ambientales que cumplen estos sitios en materia de regeneración de ambientes dañados. Y cuando nos dicen esto, estos actores no copian las definiciones que están en los libros, hacen una adaptación del lenguaje a partir de sus formas de cohabitar en esos espacios, sus modos de circulación y también con el valor que le asignan al paisaje. Es preciso decir que este uso de un lenguaje contra-experto se deriva del conflicto, dado que no estaba antes disponible en los repertorios de los actores sociales (Fig. 2[2]).

Por esa razón, es muy importante estudiar las condiciones de producción de los conflictos dejando de lado una mirada que analiza los fenómenos a partir de condiciones ideales o imaginadas. Esto implica además alejarse de una visión iluminista que busca posicionar la agenda de los movimientos sociales. Al ser producto de un proceso de interpretación en plena evolución y, por ser un ejercicio de escritura plural, los análisis no proponen una posición única de enunciación. La narración debe contener a las otras y los otros que son protagonistas de los conflictos, en ese sentido, hay una vocación de permanecer abiertos a su encuentro. Aquí nuestro aporte consiste en un enfoque interdisciplinario y una metodología que se apoya en estudios de casos, algo que permite interesantes análisis comparativos.

Es importante prestar atención a las arenas del conflicto, allí donde se elaboran causas, bienes comunes y problemas públicos (Cefaï, 2002; Gusfield, 1981). La existencia de estos espacios se reconoce a través de canales de expresión como la prensa, los espacios legislativos, los ámbitos judiciales, las protestas y los petitorios. Y lo propio de los conflictos es que pueden desplazarse en diferentes escalas. Cuando se observa la deliberación en el ámbito local, regional, nacional o internacional, suele ocurrir que el mismo conflicto es definido de manera distinta en cada uno de esos niveles. Lo que allí tenemos es que hay varios conflictos, que se relacionan entre sí de maneras impredecibles, a pesar de que todos ellos utilicen como referente a los mismos hechos que han ocurrido en un lugar determinado. Por ejemplo, cuando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia llegó a los barrios populares de la cuenca, el derecho al ambiente sano quedó retorcido en un argumento inverso que implicaba la exigencia del desplazamiento de las viviendas ubicadas en el camino ribereño. Esto desató (o mejor dicho reabrió) un conflicto por el acceso al suelo urbano y el derecho a la vivienda. Otro ejemplo surge de examinar lo que ha sucedido con la sanción y posterior aplicación de la Ley de Protección de Bosques Nativos en Argentina. Al igual que el resto de las leyes de presupuestos mínimos, requiere de un proceso de reglamentación a través de la sanción de leyes provinciales de ordenamiento territorial de los bosques nativos. En cada provincia hay diferentes niveles de avance en términos de su aplicación efectiva y en ningún caso se ha detenido el proceso de deforestación; ello se debe a que la reglamentación está atada a la dinámica de los conflictos territoriales en cada provincia donde actores económicos poderosos generan diferentes formas de veto, pues su interés central está en la expansión de la frontera agropecuaria.

La referencia a la productividad de los conflictos nos lleva a analizar su potencialidad para transformar asuntos, debates y decisiones en otros ámbitos territoriales, jurídicos y político-institucionales. No todos los conflictos logran repercusión y es interesante ver las razones que están detrás. Muchas veces los activistas se preguntan y nos preguntan qué deberían hacer para lograr mayor repercusión pública. La respuesta es muy difícil y es importante entender que, si se producen cambios en la forma de registrar el problema, si algunos temas entran en la agenda de la política pública es porque esos ámbitos de deliberación se pudieron extender en diferentes escalas. Y ello tiene que ver con la capacidad política de ciertos actores de lograr ampliar el reclamo y que este adquiera múltiples sentidos.

Lo primero que hacen los actores es buscar elementos que puedan amparar su reclamo, si existe alguna legislación a la que puedan recurrir y constituir como una herramienta. Hay estudios específicos sobre la judicialización del conflicto para pensar de qué manera este procedimiento incide tanto en la reconfiguración de la justicia como de la demanda. Esa ampliación del debate público abre interrogantes sobre lo justo y lo injusto en determinadas elecciones institucionales y para examinar esa discusión hay que revisar cuáles son los modelos subyacentes acerca del orden social, el conflicto y el merecimiento.

La justicia ambiental. Una construcción desde abajo

Han sido los movimientos de justicia ambiental en diferentes partes del mundo los que han puesto en evidencia el lazo existente entre la desigualdad social y la injusticia ambiental. Esto ha permitido definiciones de la justicia ambiental elaboradas desde abajo, mediante producciones de sentido e intensas políticas de conocimiento que, como pudimos ver, implican también nuevos vocabularios. Se trata de modalidades de construcción social y política de la cuestión ambiental que parten de problemas acuciantes de la reproducción social en conexión con demandas vinculadas al trabajo, el hábitat, el ambiente y la discriminación social. En ese sentido, es importante observar el desenlace de los conflictos ambientales para identificar qué intereses han prevalecido y cómo esto se ha saldado en términos de los principios de justicia que orientan las elecciones institucionales.

El movimiento afroamericano por los derechos civiles en Estados Unidos dio el nombre de racismo ambiental a la localización deliberada de áreas de residuos tóxicos en los sitios de residencia de las comunidades afroamericanas. La alianza entre un ambientalismo de base y los reclamos por derechos civiles dio lugar a un movimiento de justicia ambiental que ha dado batallas en casos muy resonantes como el de Love Canal –un barrio en el que la instalación de viviendas sociales sobre un antiguo vertedero industrial trajo problemas graves de salud a los niños de la comunidad–, o la acción civil de bloqueo de los camiones que traían residuos con policrobifenilos (PCB) a un vertedero de residuos peligrosos en Warren County. Este movimiento ganó visibilidad no solo por reclamar al Gobierno Federal por acciones discriminatorias en las políticas de protección ambiental, sino también por una campaña en la que desafiaron a las grandes organizaciones ambientalistas como Sierra Club, Greenpeace, Amigos de la Tierra, el Fondo de Defensa Medioambiental, etcétera, (conocidos en Estados Unidos bajo el nombre de losdiez grandes) por su falta de involucramiento en las luchas de las comunidades de clase trabajadora, afroamericana y nativo americana. En una carta enviada a este grupo insistieron en la existencia de un sesgo racial en los procesos de contratación laboral de estas organizaciones y en su falta de interés por cuestiones de la supervivencia de los grupos de trabajadores y trabajadoras que están expuestos al peligro ambiental. En su carta ironizaron sobre la extraña paradoja: un movimiento (se referían al movimiento ambientalista de grandes organizaciones) que enaltece la armoniosa coexistencia de los individuos con la naturaleza, y que se preocupa por su continua supervivencia (especialmente de los problemas de pérdida de hábitat), no muestra interés por la supervivencia de los seres humanos que han perdido sus hábitats y sus fuentes de alimentación.

Más allá de la frontera de Estados Unidos, hay casos resonantes y de enorme fuerza simbólica que entroncan diversos reclamos por justicia ambiental con una visión en la que naturaleza y ambiente son percibidos como lugares y conjuntos de relaciones que sostienen un modo de vida, en palabras de Giovanna Di Chiro, esto implica proteger “el lugar donde vives, trabajas y juegas” (Di Chiro, 1998). Podemos citar varios ejemplos alrededor del mundo como el movimiento chipko en la India, que es la expresión de la lucha de las mujeres durante casi cuarenta años por la conservación de los bosques y en contra del monocultivo de árboles en las regiones del Himalaya, en las provincias de Garhwal y Kumaon (Shiva, 1991). También los movimientos que en Nigeria reclaman por vertidos de petróleo crudo y por la quema de gas residual, acciones que contaminan el Delta del Níger y que han dado lugar a un movimiento de resistencia comunitario con momentos muy críticos de violencia, tal como sucedió en 1995 cuando el poeta y líder comunitario Kenule Beeson Saro Wiwa fue asesinado.

En América Latina esta discusión abarca aspectos que tienen que ver con la justicia global y la persistente colonialidad de nuestras sociedades; de este modo, se ponen en cuestión aquellas inequidades entre países que dan lugar a diferentes formas de deuda ecológica. Asimismo, se denuncian las prácticas económicas que desplazan la contaminación hacia los países del tercer mundo y que asimismo incrementan la carga del daño en aquellas regiones donde los trabajadores están menos organizados (Acselrad, Campello do Amaral Mello y Das Neves Bezerra , 2009). Los movimientos denuncian el acaparamiento de recursos como el agua, la tierra, la biodiversidad o infraestructuras sociales y de saneamiento, aspectos que implican una amenaza para la destrucción de empleos, comunidades, pueblos indígenas y economías campesinas (Fig. 3).

Está claro que no es posible referirse a las acciones colectivas en América Latina como si hubiera una fusión de identidades o como si los procesos sociohistóricos en cada país se hubieran dado del mismo modo. Por el contrario, las definiciones localizadas de la justicia ambiental guardan diferencias regionales importantes e incluso al interior de cada país. Del mismo modo, las construcciones colectivas que buscan exponer la desigualdad socioambiental se superponen con cuestiones de clase, género y étnicas que son marcadores centrales de las desigualdades en América Latina.

Es importante destacar el rol protagónico de las mujeres en estos movimientos. Las movilizaciones que dan lugar a diferentes conflictos ambientales muchas veces se originan a partir de intereses prácticos de género, es decir, la necesidad imperiosa de responder a las demandas de la reproducción. Si esa feminización de la protesta debe entenderse como resultado de las relaciones sociales del sexo, lo interesante es que el proceso de organización de las mujeres genera condiciones para la redefinición del rol socialmente asignado como cuidadoras del ambiente y la salud para transformarlo en una mirada sobre la interdependencia como base para su movilización política.

Los reclamos no solo incluyen el aspecto distributivo, cómo se reparte la carga del daño ambiental o los beneficios económicos, sino también cuestiones de reconocimiento, en torno a las políticas de reparación a los cuerpos afectados y a los ambientes degradados (Fraser y Honneth, 2006; Young, 1990). Y aquí vuelvo al punto inicial sobre la dimensión cultural: los colectivos hacen referencia al derecho a ser escuchado en los términos que dicta la propia cultura y a ser reconocido como sujeto de derechos.

La cuestión central que introducen los movimientos de justicia ambiental se relaciona con el debate sobre la desigualdad. Cuando los actores afectados por la contaminación del Riachuelo reclaman por problemas de salud colectiva o las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo se movilizan por los casos de cáncer que están relacionados con las fumigaciones del agronegocio, de lo que nos hablan es de un problema en el que también se ponen en juego procesos discriminatorios.

En el ejemplo del Riachuelo, los barrios populares de la cuenca no cuentan en el mapa, no son parte del paisaje urbano que se nombra y sigue pendiente una enorme deuda social en infraestructura de agua, saneamiento y vivienda social. Esto enseña mucho sobre derechos desestabilizadores, porque se trata de un conflicto estructural de escala metropolitana que tiene que ver con una forma de crecimiento urbano de espalda a los ríos, un modelo de industrialización que se sirvió del agua como colector de efluentes industriales y del reclutamiento de una mano de obra que migró para ser parte de ese proceso de sustitución de importaciones y luego quedó excluida del mercado de trabajo, condenada a vivir en sitios de degradación ambiental (Fig. 4).

Además, aquí hay que tener en cuenta que esta situación no es privativa de la cuenca Matanza-Riachuelo, pues la superposición entre la vulnerabilidad social y el riesgo ambiental también ocurre en los territorios de la cuenca del río Reconquista. Al mismo tiempo si la desembocadura del Riachuelo es más visible en el barrio de La Boca, esto sucede a expensas de una frontera borrosa un poco más al sur, casi sobre el Río de la Plata donde se localiza el Polo Petroquímico Dock Sud. A la vera de estas instalaciones, en Villa Inflamable, las familias sufren por problemas de salud derivados de la convivencia con suelos y agua contaminados con plomo. Ya en el año 2003 un estudio epidemiológico de salud de los niños en edad escolar estableció que el 50% de los casos relevados presentaba concentraciones superiores a los 10 mg/dL de plomo en sangre, es decir que se hallaba por fuera de los rangos admisibles para la salud humana (JICA II, 2003). Estos resultados volvieron a confirmarse en estudio realizado por la Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, que mostró que la diferencia entre los niveles de plomo en sangre y trastornos de desarrollo psicomotor identificados en Villa Inflamable, duplica a los valores registrados en otras villas y asentamientos de la cuenca Matanza-Riachuelo (DPN, 2015).

Y fue precisamente el caso de los habitantes de Villa Inflamable el que estableció las bases para la denuncia original por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, aun cuando hay un caso judicial abierto y se ha creado un organismo para responder a la demanda, durante más de una década los grupos más afectados por la degradación ambiental no han podido hacer oír su voz en lo que refiere a sus reclamos por el derecho a la ciudad. Por un lado, no son un actor con voz en el proceso judicial; y por el otro, las medidas implementadas son fragmentarias, no atienden a la cuestión social y no incorporan criterios de justicia que reconozcan efectivamente (es decir con políticas públicas efectivas) el derecho al agua y el saneamiento, al hábitat saludable, a la educación y a la salud, entre otros (Fig. 5).

Hay una espera expuesta que exige políticas de reparación a los cuerpos afectados y a los ambientes degradados y esto no es un problema de compensaciones monetarias; por el contrario, el lenguaje al que se apela refiere al derecho a ser escuchado en los términos que dicta la propia cultura y al reconocimiento como sujetos de derechos. Y esto también muestra por qué los conflictos ambientales son desestabilizadores tanto para el sistema político como para los modos de hacer de las políticas públicas. Para el sistema político, porque no hay manera de darle respuesta mediante los modelos tradicionales de cambio de favores por votos, porque lo que la gente pide cuando se involucra en estos conflictos son cambios muy profundos y para las políticas públicas, porque se requieren acuerdos muy fuertes de gobernabilidad que tomen en cuenta la complejidad ambiental y que superen la visión estrecha de los límites físicos de las jurisdicciones.

El conflicto por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo deja al desnudo una situación estructural, donde la causa de la violación de derechos refiere a prácticas o políticas sistémicas. Para mejorar la calidad de vida de la población que vive en la cuenca Matanza-Riachuelo (que es el eje central de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia) se requiere modificar esquemas de funcionamiento institucional, sistemas de reparto de poder jurisdiccional y un rol muy activo por parte del Estado en el control y la regulación de las actividades económicas.

Y para que el reclamo por justicia ambiental tenga respuesta se requiere un rol activo de los reclamantes. Porque la justicia ambiental tiene que ver con la distribución, el reconocimiento y con la posibilidad de alterar el balance de poder. Esto implica que los afectados sean considerados como partes del conflicto, que sus reclamos sean reconocidos como intereses legítimos, que existan mecanismos de participación en las decisiones que puedan ser monitoreados y que se pueda mensurar si hay un cambio en el balance de poder en favor de los afectados. Para ello también debemos hacernos preguntas sobre nuestro trabajo de investigación: ¿qué conocimiento producimos?, ¿el conocimiento de quién cuenta?, ¿dónde publicamos?, ¿a qué públicos queremos llegar?. Es importante encontrar caminos para activar, visibilizar, conectar, poner en red todos estos saberes en un plano de igualdad, se llame esto ecología de saberes, comunidades de pares extendidos o investigación colaborativa. Si esto sucediera estaríamos en mejores condiciones de debatir en torno a las diferencias culturales y valorativas respecto a cómo se define lo justo y si la justicia ambiental cuenta en las decisiones institucionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acselrad, H., Campello do Amaral Mello, C. y Das Neves Bezerra, G. (2009). O que é justiça ambiental. Río de Janeiro, Brasil: Garamond Universitaria.

Cefaï, D. (2002). Qu’est-ce qu’une arène publique ? Quelques pistes pour une approche pragmatiste. En D. Cefaï e I. Joseph (coords.), L’héritage du pragmatisme. Conflits d’urbanité et épreuves de civisme. París, Francia: L’aube.

Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) (2015). Informe especial del Cuerpo Colegiado, coordinado por la Defensoría del Pueblo de la Nación a siete años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que persigue mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y prevenir nuevos daños en la cuenca Matanza Riachuelo. Buenos Aires, Argentina: DPN

Di Chiro, G. D. (1998). Nature as Community: The Convergence of Environment and Social Justice. En D. Faber (ed.), The Struggle for Environmental Democracy: Environmental Justice Movements in the United States. New York, USA: Guilford.

Fraser, N. y Honneth, A. (2006). ¿Redistribución o reconocimiento? Madrid, España: Morata.

Gusfield, J. (1981). The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order. Chicago, USA: University of Chicago Press.

JICA II (2003). Plan de Acción Estratégico 2003 para la gestión ambiental sustentable en un área urbano-industrial a escala completa. Convenio Plan de monitoreo continuo del aire del área del polo petroquímico de Dock Sud, Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental-Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Argentina.

Law, J. (2004). After Method. Mess in Social Science Research. Nueva York, USA: Routledge.

Martínez Alier, J. (2004). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona, España: Flacso Ecología-Icaria Antrazit.

Merlinsky, G. (2013). Política, derechos y justicia ambiental. El conflicto del Riachuelo. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Merlinsky, G. (comp.) (2014). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CLACSO/CICCUS. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140228033437/Cartografias.pdf

Merlinsky, G. (Comp.) (2016) Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2. Buenos Aires, Argentina: ediciones CLACSO/CICCUS. Disponible en: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=1177&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1121

Merlinsky, G. (Comp.) (2020). Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 3. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CLACSO/CICCUS. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200508062134/Cartografias-del-conflicto-ambiental.pdf

Mouffe, C. (2000). En torno a lo político. México DF, México: Fondo de Cultura Económica.

Shiva, V. (1991). Abrazar la Vida: mujer, ecología y supervivencia. Montevideo, Uruguay: Red del Tercer Mundo.

Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton, USA: Princeton University Press.

Notas

Notas de autor

ORCID: 0000-0001-9343-8658

gabriela.merlinsky@gmail.com

Información adicional

CÓMO CITAR:: Merlinsky,

G. (2020). Crece desde el pie. Reflexiones sobre la cuestión ambiental

en Argentina. A&P Continuidad, 7(12),

106-115. https://doi.org/10.35305/23626097v7i12.250

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/250 (html)