Dossier temático

Laboratorios urbanos: prácticas docentes y propuestas pedagógicas desde una perspectiva decolonial y ecofeminista

Urban laboratories: teaching practices and pedagogical proposals from a decolonial and ecofeminist perspective

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 21, 2024

Recepción: 22 julio 2024

Aprobación: 25 septiembre 2024

CÓMO CITAR: Czytajlo, N. y Llomparte Frenzel, M. P. (2024). Laboratorios urbanos: prácticas docentes y propuestas pedagógicas desde una perspectiva decolonial y ecofeminista. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.494

Resumen: El objetivo del artículo es aportar al debate sobre prácticas docentes en arquitectura y urbanismo desde una perspectiva decolonial y ecofeminista. Se reflexiona sobre una experiencia universitaria de laboratorios urbanos concebidos como espacios de ensayo teórico-pedagógicos centrados en los enfoques de género y paisaje en la enseñanza de las disciplinas proyectuales. Metodológicamente, se contribuye con mecanismos de investigación/acción desde la imbricación de las actividades de docencia y extensión, con dispositivos colaborativos y en red para identificar percepciones sociales y prácticas cotidianas de la ciudadanía. Se aporta una estrategia pedagógica que busca introducir alternativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la carrera de Arquitectura, con estructuras formativas ancladas en la disociación de la práctica propia del espacio de taller y la teoría impartida con miradas enciclopédicas en asignaturas regulares. Desde los laboratorios, se promueve una postura crítica que interpela la concepción, la planificación y el diseño del espacio urbano influenciados por antecedentes androcentristas y prácticas dominantes sectoriales. Se plantea un abordaje multidimensional e interescalar desde una perspectiva situada que considera la diversidad de sujetos que habitan las ciudades, así como sus modos de vida y sus aspiraciones.

Palabras clave: laboratorios urbanos, género, paisaje.

Abstract: The objective of this article is to contribute to the debate on teaching practices in architecture and urbanism from a decolonial and ecofeminist perspective. It reflects on a university experience of urban laboratories conceived as theoretical and pedagogical spaces focused on gender and landscape approaches in the teaching of project disciplines. Methodologically, it contributes to research/action mechanisms from the interweaving of teaching and extension activities, with collaborative and networked devices to identify social perceptions and everyday practices of citizenship. It introduces a pedagogical strategy which seeks to pose alternatives in the teaching/learning process in the Architecture career with training structures anchored in the dissociation of the practice characterizing the workshop space and the theory addressed from encyclopedic perspectives in regular subjects. The laboratories promote a critical stance that questions the urban space conception, planning and design which are influenced by androcentric background and dominant sectoral practices. A multidimensional and cross-scale approach from a situated perspective regarding the diversity of subjects inhabiting cities as well as their lifestyles and aspirations is introduced.

Keywords: urban laboratories, gender, landscape.

Introducción

Este trabajo presenta avances sobre una propuesta pedagógica desarrollada en la forma de laboratorios urbanos a partir de incluir una perspectiva decolonial y ecofeminista. Parte de trayectorias de trabajo que articulan investigación, docencia y vinculación tecnológica y plantean la necesidad de incorporar en la carrera de Arquitectura, en una universidad pública –la Universidad Nacional de Tucumán (en adelante UNT)– conocimientos y metodologías sobre género y paisaje, como enfoques desde una perspectiva situada ante los desafíos emergentes en el campo disciplinar del urbanismo.

A partir del último cuarto del siglo XX confluyen las demandas de movimientos (sociales, feministas, ecologistas, entre otros) y transformaciones disciplinares que comenzaron a cuestionar la teoría y práctica de la arquitectura y el urbanismo. La pandemia exacerbó tensiones relacionadas con la perspectiva de género, el ambiente y el paisaje, a la vez que posibilitó una socialización e intercambio a escala global, poniendo de relieve debates como la diversidad de personas y territorios, la vida cotidiana, los cuidados frente a las desigualdades y la crisis climática. Se debate la existencia de un modelo urbano que actúa sobre lo común, privilegiando la lógica de mercado y los abordajes sectoriales, así como el diseño del espacio urbano anclado en la diferenciación y control social que determina la localización en el espacio de la ciudadanía (Filipe Narciso, 2013).

Josep Montaner y Zaida Muxí (2020) se refieren a una necesidad de repensar un “urbanismo de lo común”. Blanca Valdivia (2021) y Ana Falú y Colombo (2022) recuperan el concepto de “ciudad cuidadora” que plantea un modelo urbano que considera el autocuidado, el cuidado a otras personas, el cuidado a la ciudad y el entorno. Este enfoque incluye además de infraestructuras específicas, acciones orientadas a la compacidad de las ciudades, la reducción del uso de vehículos privados, la promoción de la proximidad, la diversidad de usos, y la disminución del consumo (energético y ambiental).

El campo disciplinar de la Arquitectura y Urbanismo no solo presenta nuevos retos en la generación de innovación de conceptos y prácticas, sino también en lo referente a los modos de enseñanza y su actualización curricular.

A partir de retomar estos fundamentos y revisiones críticas surgen algunos interrogantes que sirven de guía para el trabajo y el desarrollo de actividades en los laboratorios temáticos: ¿qué características de las ciudades y el espacio urbano debemos repensar en la actualidad?, ¿qué cambios y transformaciones encontramos en la sociedad?, ¿qué significa pensarnos como seres ecodependientes e interdependientes?, ¿cómo se organizan social y materialmente los cuidados en las ciudades? ¿Cómo pensamos y enseñamos estos temas en la carrera de Arquitectura? ¿Qué valoraciones, percepciones sociales y cualidades urbanas destaca la ciudadanía?, ¿qué componentes de los paisajes cotidianos se ponderan y manifiestan? y ¿cuáles son las pautas que la planificación y el diseño urbano arquitectónico deben incluir?

En los ámbitos académicos estos temas van permeando la currícula de manera desigual. Cabe señalar que en otras Facultades de Arquitectura del país también se ensayan diferentes estrategias para la incorporación de estos enfoques y temáticas que incluyen talleres temáticos interinstitucionales, prácticas de extensión, pasantías, asignaturas electivas, cátedras abiertas (Quiroga, 2022).

En las carreras de Arquitectura, la enseñanza del urbanismo se desarrolla principalmente en los últimos cursos, y los talleres de proyecto arquitectónico están pautados desde un modelo de aprendizaje escalar, de la vivienda y su entorno inmediato a planteos urbanos. Particularmente, la perspectiva feminista enfatiza en los estudios urbanos la articulación de diversas escalas. Las cuatro escalas propuestas por Vargas (2009) son: cuerpo, casa, barrio y ciudad, que actualmente son recuperados por diversas iniciativas colectivas (CISCSA, 2021). La incorporación del cuerpo como territorio enriquece la comprensión sobre cómo las identidades de género se construyen y negocian en diferentes contextos, inclusive en el ámbito universitario desde lo más íntimo hasta lo más público. Por otra parte, estas escalas ofrecen un marco analítico integral para examinar las complejas interacciones entre el cuidado, la vida cotidiana y el ambiente en la ciudad.

La estrategia pedagógica que se presenta en este artículo parte de reconocer los abordajes compartimentados en asignaturas y ensaya propuestas de aprendizaje en espacios intersticiales en la forma de trayectos académicos y laboratorios temáticos. Se ponen en marcha articulaciones y ejercicios comunes con la teoría, la práctica y la enseñanza entre los talleres de planeamiento y los de proyecto arquitectónico-urbano.

En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, las asignaturas de proyecto arquitectónico se imparten en ocho talleres desde segundo año a quinto año. Se dictan en cátedras paralelas con variados enfoques, pero con temas recurrentes tales como vivienda, conjuntos de viviendas, edificio público, grandes infraestructuras, intervenciones de renovación urbana, espacio público.

En el Taller de Urbanismo y Planeamiento, asignatura que se imparte en el quinto año de la carrera, se aborda desde el año 2020 el desarrollo del plan urbano y/o plan sectorial en comisiones temáticas organizadas en relación a: desigualdades y género, ambiente y paisaje, vulnerabilidad y desarrollo urbano, movilidad, entre otras.

Desde la teoría, sin embargo, mayoritariamente las referencias parten de un abordaje fuertemente anclado en lo disciplinar, y principalmente eurocéntrico y androcentrista que ha omitido sistemáticamente a las mujeres. La enseñanza en las carreras de Arquitectura sigue regida por esquemas verticalistas, unidireccionales y con sesgos autoritarios.

Asimismo, las experiencias expuestas se implementan desde el corrimiento de las prácticas aprendidas y de los lugares de confort, como procesos de acción feminista. Como tales, presentan procesos de reflexión abiertos, inacabados, creativos y colectivos. En este sentido la perspectiva ecofeminista y decolonial implica la reflexión situada desde lo cotidiano que reconfigura las lecturas desde los bordes, no centrales. Interroga asimismo las propias prácticas docentes, el rol de la universidad y la transversalización de contenidos en la currícula.

En la práctica académica local reciente se advierte una serie de estrategias que posibilitan incluir estos temas como lo son los talleres de saberes iniciales, las prácticas profesionales asistidas, los trayectos académicos, las prácticas sociales educativas en consonancia con la generación de centros de extensión, entre las que emergen los laboratorios urbanos como experiencia docente innovadora.

Desde los espacios de los Laboratorios en el ámbito universitario se desarrollan desde hace tiempo iniciativas y experiencias que profundizan en categorías conceptuales y analíticas sobre ciudad, género y paisaje y apelan a recursos críticos como las caminatas y recorridos urbanos, las cartografías sociales en articulación con la docencia, la investigación, la extensión y la vinculación tecnológica (Czytajlo, 2019; Czytajlo y Llomparte Frenzel, 2023).

Las estrategias planteadas tienen una doble intención: incorporar enfoques temáticos novedosos en la formación de la arquitectura y ensayar estrategias de articulación que permitan el abordaje de lo urbano y lo territorial con nuevas perspectivas y miradas y constituirse en prácticas cotidianas de resistencia colectiva que apelan a nuevas construcciones de poder.

La revisión de la bibliografía y la ampliación de las referencias de casos e intervenciones prácticos incluyendo mayor cantidad de referencias latinoamericanas y de mujeres es una primera práctica imprescindible. La noción de territorio es recuperada desde una doble óptica, como objeto de estudio y como espacio (la facultad) que expresa también relaciones de poder. Se avanza con pautas de investigación-acción basadas en conceptos como el derecho a la ciudad, infraestructuras de cuidado, procesos co-evolutivos y ecofeminismo, con el fin de repensar la relación entre las personas, el paisaje, los bienes comunes y su acceso equitativo en clave de cuidado.

Puntos de partida: ecofeminismo y pensamiento decolonial en la arquitectura y urbanismo

Antecedentes y producciones anteriores (Llomparte Frenzel, Czytajlo, Politi y Casares, 2021; Czytajlo y Llomparte Frenzel, 2023, Czytajlo, 2017) plantean la incorporación de contenidos en las disciplinas proyectuales sobre enfoques emergentes de género e interseccional en el análisis multidimensional de las desigualdades, y de paisaje como perspectiva multiescalar que recupera valores identitarios del territorio y promueve la regeneración urbana y adaptativa frente a la emergencia climática.

El trabajo se enmarca, además, en la confluencia de los movimientos ecofeministas que interpelan con nuevos desafíos. La violencia, los cuidados y apropiación desigual del espacio urbano son temas que atraviesan la agenda urbana en los últimos años y articulan la agenda de géneros y la ambiental, en lo comunitario, lo común, en las resistencias.

La consigna “el territorio para quien lo cuide”, emerge y reemplaza a otra consigna como: “la tierra para quien la trabaja”. Según Rátiva-Gaona, Argento y Gago (2024, p. 55), “esta transformación da cuenta del tema del cuidado, de estas formas novedosas, que involucran largos procesos de formación política, de organización social y comunitaria, de un ethos comunitario y que demandan su correlato en las respuestas en la ciudad”.

La perspectiva ecofeminista podría ser un punto de partida conceptual para avanzar hacia otros modelos de desarrollo ante la crisis ambiental y de cuidados. Según Herrero (2021, p. 10) estamos ante dos grandes retos: uno, “asegurar un techo mínimo de necesidades” (vivienda, energía, alimentación suficiente y saludable, cuidado, sentido de pertenencia a una comunidad) y otro, en relación a “recomponer metabolismos económicos y sociales que no sigan forzando la ruptura de un techo ecológico” (reducir huella ecológica restaurar ecosistemas, continuidad de la vida de seres humano y el resto de los seres vivos).

Otra cuestión que nos aporta este enfoque refiere a su carácter anticolonial o descolonizador como afirma Svampa (2024, p. 28) vinculados a la defensa del territorio, en el contexto de expansión de la frontera extractiva, modelos del (mal) desarrollo.

Por otra parte, el feminismo decolonial, más allá de las diferencias, hace hincapié en el hacer, el concretar en las propias prácticas. La noción de cuidado como “responsabilidad colectiva” pone en discusión las categorías conceptuales como las metodológicas para su abordaje en el análisis arquitectónico y urbano. Lo colectivo, lo público, lo privado y lo comunitario necesitan ser revisados para advertir las formas de concebir, usar y percibir el espacio urbano, así como las persistentes desigualdades de géneros.

Desde la práctica y los estudios decoloniales se cuestiona la modernidad y su correlato, la colonialidad como única forma de conocimiento. En palabras de Carroza Athens y Grosfoguel (2023, p. 5) esta forma generó una “subalternización de otros conocimientos y culturas sostenido por diversas disciplinas y campos de estudio. Así, en la última década, ha emergido desde el urbanismo, la arquitectura y la geografía, entre otras disciplinas afines, llamados explícitos para promover una descolonización de sus epistemologías, proponiendo un diálogo con la perspectiva de la decolonialidad”.

Particularmente analizando la relación entre descolonización y arquitectura, Rozas Krause (2022) destaca que es importante interpretarla para comprender cómo el racismo y el eurocentrismo son inherentes en la arquitectura moderna, que sistemáticamente excluyó. “La descolonización como método permite reexaminar el canon arquitectónico e imaginar una forma más diversa e inclusiva de enseñar, construir y escribir arquitectura” (p 14).

El género se asume como categoría analítica para evidenciar desigualdades en interseccionalidad con otras tales como la edad, la etnia. En particular después de la pandemia, se ha socializado una profusa producción de nuevas categorías e instrumentos metodológicos y técnicos, por ejemplo, a partir de conocer y reconocer las diferencias en el uso del espacio y el tiempo, en la distribución de tareas, en los movimientos diferenciados por género, así como la accesibilidad a la vivienda, equipamientos, infraestructuras y servicios. Estudios sobre la vulnerabilidad, las estructuras de oportunidad (movilidad, infraestructuras de cuidados) y las prácticas cotidianas (Czytajlo, 2023, 2024; Falú Colombo, 2022); así como los atributos urbanos (autonomía, diversidad, vitalidad, representatividad) (Ciocoletto y Col·lectiu Punt 6, 2014) han propiciado develar esas desigualdades y plantear nuevas propuestas en programas, proyectos e iniciativas. A ello contribuyen una serie de iniciativas académicas relevadas a nivel nacional y latinoamericano (Czytajlo; Sarmiento; Grimaldos; Mora y Muiños Cirone, 2023).

La perspectiva del paisaje como construcción social posibilita, a partir de diálogos y entrevistas con la ciudadanía, recuperar las marcas identitarias y huellas materiales del espacio urbano. El paisaje se compone de formas (lo material) en interacción con diversas valoraciones sociales (lo inmaterial) que se resignifican mutuamente. Numerosos autores –Vera, 2019; Lindon, 2019; Santos, 2000– han reparado en esta persistente tensión entre lo material y lo significacional, simbólico o imaginario. Lo urbano estaría conformado, entonces, por una dimensión física y una dimensión significacional que sería lo que “ese espacio le significa a (o adquiere sentidos para) los actores sociales que lo ocupan, producen, usan, viven” (Gravano, 2013, p. 93).

Según Pastor (2020, p. 69): “la construcción de subjetividades, al igual que la dotación de valor y de allí, los procesos de patrimonialización que se despliegan sobre bienes diversos, se encuentran mediados por representaciones sociales y dispositivos que acompañan -otras veces regulan, condicionan, favorecen, incentivan o incluso exaltan- la patrimonialización diferencial de algún bien o conjunto de ellos”.

Descolonizar el concepto de paisaje implica, por un lado, analizarlo como legado con valores identitarios propios y reflejo de lógicas de apropiación desiguales entre la ciudadanía; y por otro, promover propuestas urbano-arquitectónicas que valoren lo local por sobre prácticas que remiten a estéticas coloniales y comprometen acciones de regeneración ambiental (uso de especies vegetales exóticas por sobre nativas, equipamientos urbanos no adaptados a condiciones climáticas, entre otros)

El artículo parte de reconocer que existen códigos estéticos preconcebidos desde perspectivas eurocentristas y antropocentristas en las prácticas disciplinares, por lo que examinar decolonialmente el paisaje y el género implicaría reivindicar diferentes corporalidades, lugares y subjetividades.

Los laboratorios urbanos como propuesta pedagógica

La propuesta pedagógica que se presenta proviene de un triple abordaje de perspectivas y categorías conceptuales, metodologías y propuestas. Ello, a partir de una estrategia de revisión de las dimensiones del urbanismo –interpretativa, disciplinar y prospectiva– desde una perspectiva feminista (Czytajlo, 2019; Czytajlo y Casares, 2022), y de insumos compartidos y articulados con otros talleres de arquitectura feminista a nivel nacional e internacional (Quiroga, 2022).

Laboratorio de teoría y experiencias. Género y paisaje en el proyecto

El objetivo de este laboratorio es explorar y reflexionar sobre cómo las perspectivas de género y paisaje pueden ser utilizadas como enfoques en los proyectos, atendiendo a las infraestructuras para la vida cotidiana. Se busca incorporar estas perspectivas como conceptos operativos y programáticos en la arquitectura y el urbanismo.

Se explora cómo estos enfoques interpelan la construcción teórica del urbanismo y se presentan pautas de intervención basadas en conceptos como el derecho a la ciudad, infraestructuras de cuidado, infraestructuras ecológicas verdes y azules. El fin es repensar la relación entre las personas, el ambiente, los servicios urbanos y los bienes comunes.

Estas experiencias comenzaron a ser planteadas en las asignaturas regulares además de en electivas, así como en actividades extracurriculares (ferias y actividades de ciencia y técnica). Actualmente son aplicadas en los Talleres de Urbanismo y Planificación, y en los Talleres de Proyecto Arquitectónico en los últimos años de la carrera.

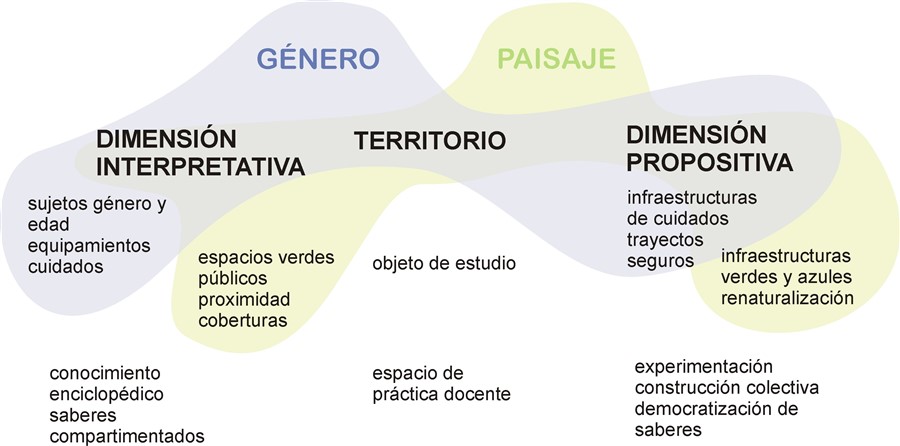

En los ensayos pedagógicos del Taller de Urbanismo y Planeamiento su incorporación se realiza en la fase diagnóstica con la propuesta de variables y dimensiones analíticas que aportan nuevas miradas a las dimensiones tradicionales del ordenamiento territorial (Figura 1).

Esquema conceptual.

Fuente: elaboración Czytajlo y Llomparte Frenzel, 2024.El diagnóstico territorial tradicional se plantea a partir del análisis de cuatro subsistemas: físico, población y actividades, poblamiento e infraestructuras, marco legal (Gómez Orea, 2007). Los abordajes desde las perspectivas de género y paisaje han permitido reconocer elementos que, de otro modo, quedan invisibilizados. Algunas categorías conceptuales que requieren ser explicitadas son la de equidad en tanto se requieren dispositivos que logren equiparar las condiciones y oportunidades ante las desigualdades, los cuidados (de otros, de uno mismo, del entorno), la proximidad y vitalidad urbanas como atributos necesarios del territorio, las infraestructuras para la vida cotidiana, las infraestructuras verdes y azules.

Un primer ejemplo de la implementación en el análisis del Taller podría relacionarse con la dimensión física; en efecto, los elementos del paisaje que hacen a los espacios verdes públicos de proximidad y sus áreas de cobertura, componentes patrimoniales materiales, registros de patrimonio inmaterial, parches de bosque nativos, bosques urbanos y periurbano, actividades extractivas, conflictos ambientales y vulnerabilidad socioterritorial.

Otro ejemplo, en el subsistema población y actividades, avanza con el análisis desagregado de variables censales según género y grupos de edad, y específicas como las áreas de vulnerabilidad o la jefatura de hogar femenina que contribuyen a la identificación de demandas al interior de la población, que de otro modo es considerada homogénea o se invisibiliza en la categoría hogar.

En los análisis urbanos, las actividades que se reconocen son las referidas a la esfera de trabajo remunerado, en las que se advierten criterios de localización (agrícola, industrial, comercial y de servicios); sin embargo, poco se reflexiona dónde y cómo se realiza el trabajo no remunerado de cuidados. En los laboratorios, la identificación de equipamientos específicos vinculados a las infraestructuras de cuidados, así como la resolución de aspectos de la movilidad cotidiana (Sánchez de Madariaga, 2004) permiten reconocer cómo las ciudades y sus espacios resultan hostiles a estas actividades y redundan en un mayor tiempo para realizarlas en general de las mujeres y de las mujeres más vulnerables.

Por último, y con respecto al poblamiento e infraestructura, los conceptos antes señalados permiten aproximarnos al análisis del crecimiento urbano, los tipos y tejidos residenciales. La infraestructura analizada tradicionalmente es la infraestructura gris, actualmente se plantea la identificación de las infraestructuras de cuidados; aquellos equipamientos específicos para el cuidado de otras personas niñeces y adultos mayores, pero también las condiciones del espacio público y el paisaje urbano, el mobiliario, la permeabilidad visual, las condiciones de la calle y la vereda (Figura 2 y 3).

Diagnóstico urbano y análisis con énfasis en perspectiva de género.

Fuente: elaboración estudiantes de Taller de urbanismo y Planificación cursado 2024, docente Czytajlo.

Diagnóstico urbano y análisis con énfasis en perspectiva de paisaje.

Fuente: elaboración estudiantes de Taller de urbanismo y Planificación cursado 2024, docente Llomparte Frenzel.Laboratorio metodológico: herramientas de investigación colectiva, participativa y abierta

Las estrategias planteadas y validadas desde el área disciplinar a partir de las formas de observatorio urbano refieren a la co-construcción de información y seguimiento de indicadores. Desde el espacio del Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, una plataforma colaborativa de datos geolocalizados ha permitido construir y socializar información cuali-cuantitativa e indicadores de dimensiones materiales y simbólicas así como también una relectura de las condiciones materiales que afectan el uso y disfrute de la ciudad, visibilizando problemáticas y cuestiones poco trabajadas en los abordajes territoriales tradicionales (Llomparte Frenzel et al., 2021).

Se utilizan mecanismos y sistemas de información geográfica para la construcción, la gestión y puesta a disposición de la información georreferenciada en los canales pertinentes (Visor de Mapas / Servicios Web) como herramientas de incidencia política, así como cartografía social y otros dispositivos de trabajo (encuestas, entrevistas, recorridos).

En particular, los laboratorios de experimentación temática: el Laboratorio de Género y Urbanismo y el Laboratorio de Ambiente y Paisaje ponen énfasis en las cartografías sociales como dispositivos que develan otros modos de representación y expresiones del territorio. A partir de la articulación con asignaturas de Prácticas Profesionales Asistidas (PPA) y Asignaturas Electivas, se avanza en la consolidación de estos espacios de co-construcción de información y seguimiento de indicadores cuali-cuantitativos.

Se concibe la cartografía colaborativa como una tecnología social que propicia la construcción de conocimiento y el abordaje situado. Diversos trabajos dan cuenta de aproximaciones a partir de datos geolocalizados de las condiciones materiales, simbólicas que afectan el uso y disfrute de la ciudad, buscando visibilizar el problema y promover la acción conjunta en respuesta a las violencias de género y el acceso a los derechos a la ciudad. Los resultados son mapeos sobre: cuidado (como cuidado a otras personas, cuidados y autonomía, cuidados a la ciudad y cuidados ambientales) conflictos y respuestas en los municipios del sistema metropolitano de Tucumán; cualidades urbanas y violencias derivadas de encuestas sobre acoso callejero; y espacio público y propuestas de trayectos seguros.

Las bitácoras de estudiantes de la PPA dan cuenta de este proceso con aproximaciones interpretativas, cartografía social y catálogo de indicadores, sistematizadas en un espacio compartido de trabajo.

Los abordajes llevados a cabo en el marco de los laboratorios de experimentación respeto a los espacios urbanos incorporaron el análisis de otras matrices urbanas, como el barrio y la red cotidiana, espacios de relación y equipamiento cotidiano, según lo propuesto por Ciocoletto y Col·lectiu Punt 6 (2014) y el desarrollo de auditorías urbanas con perspectiva de género.

Los avances de estudiantes de Taller de Proyecto Arquitectónico (TPA) VII con incorporación de elementos analíticos en la fase diagnóstica, se sistematizan en un padlet (tecnología educativa online). En el quinto nivel del TPA, el cometido es el análisis urbano y el desarrollo de un edificio público con un programa de necesidades. En estos casos los espacios de sensibilización y las encuestas específicas permitieron registros más allá de la dimensión física.

Laboratorio propositivo. Plan y proyecto urbano desde la perspectiva ecofeminista

El eje abordado en este laboratorio se refiere al desarrollo de pautas de acción, criterios de planeamiento y diseño urbano con perspectiva de género y paisaje. Se exponen pautas y elementos de un catálogo de buenas prácticas, con identificación de elementos para trabajar en el taller de proyecto según los diferentes niveles.

El objetivo de los laboratorios propositivos es problematizar y reflexionar sobre la perspectiva ecofeminista como un enfoque proyectual orientado a abordar las infraestructuras necesarias para la vida cotidiana en la ciudad. Se busca relevar y analizar paramodelos que desarrollen programas y propuestas desde una perspectiva de género y paisaje; y proponer y socializar dispositivos técnicos: criterios y principios del urbanismo feminista en diferentes escalas (masterplan y de espacio público), considerando los resultados de los diagnósticos y las ideas que van surgiendo.

Las dinámicas de trabajo implican la socialización de aproximaciones de diferentes grupos pedagógicos, vinculados al Taller de Proyecto Arquitectónico VII, y las prácticas profesionales asistidas y la articulación entre asignaturas teóricas y talleres.

Las actividades consisten en la exploración de propuestas que proveen nuevas aproximaciones para el desarrollo de proyectos, cada equipo vuelca sus reflexiones y producción en una plataforma gráfica virtual que se comparte en distintos encuentros virtuales y presenciales.

La ejercitación desarrollada reflexiona e investiga desde las perspectivas de género y paisaje sobre dispositivos proyectuales útiles al planeamiento y al diseño urbano arquitectónico.

Escala municipal

En el Taller de Urbanismo y Planificación I los resultados se expresan en programas y proyectos con énfasis en las infraestructuras para la vida cotidiana y de cuidados, la infraestructura verde y azul.

El abordaje por comisiones temáticas e instancias de crítica cruzada posibilitan el intercambio de saberes y dimensiones y la incorporación de elementos en los nudos críticos abordados, el modelo territorial deseado y en los programas y proyectos (Fig. 4).

Etapa propositiva. Modelo Territorial deseado y Actuaciones.

Fuente: elaboración estudiantes de Taller de urbanismo y Planificación cursado 2024, docentes Czytajlo y Llomparte FrenzelEscala masterplan y espacio público

En las interacciones entre la PPA género, ciudades y violencias y el TPA VII se exploran conceptos y operatorias –programáticas, formales, espaciales, materiales– que permiten a las personas cuidadoras y personas dependientes de cuidados, una representación y un acceso al espacio público en equidad de condiciones. Los ejercicios llevan a la formulación de criterios en el formato de cartas, incorporando reflexiones en sistema de representación libre y utilizando piezas gráficas representativas para comunicar lineamientos y propuestas. Ello, considerando tanto la situación exploratoria preliminar, como la necesidad de representar los espacios y su dimensión humana, peatonal con algunos modelos de representación tales como: el collage, el montaje, el trabajo sobre fotografías existentes, perfiles urbanos, mapas de sector, etc. (Figura 5).

Pautas de diseño

Fuente: elaboración estudiantes de PPA 2024, docentes Czytajlo, Llomparte Frenzel y Figueroa.En las interacciones de los Laboratorios con TPA V y VI a partir de charlas y espacios de reflexión y debate, se identifican principalmente pautas para el partido arquitectónico y exploración de criterios de diseño urbano.

Reflexiones finales

La experiencia de los laboratorios urbanos se valora como una experiencia pedagógica flexible, que posibilita la transversalización de escalas, en contraste con el abordaje secuencial de las escalas propias de las carreras de Arquitectura (de la vivienda a la escala urbana). Desde una postura crítica, permite incluir la multiescalaridad: cuerpo, casa, barrio, ciudad.

Además, desde el ecofeminismo, se cuestionan las formas en que se producen las ciudades y los territorios, sus cualidades y paisajes, así como las teorías que configuran el campo disciplinar del urbanismo y la arquitectura, las cuales, a través de sus omisiones, perpetúan desigualdades de género históricas. En este sentido una mirada situada y sensible del entorno que haga dialogar variables como paisaje y urbanismo feminista, contribuyen a subsanar esta brecha entre diversas territorialidades.

Las categorías de género y paisaje permitieron desde esta experiencia traccionar procesos de enseñanza aprendizaje para desandar y entender el espacio urbano como una matriz confluyente de forma-contenido-significado.

El diagnóstico situado, con las metodologías desarrolladas en articulación con otros espacios de laboratorios, posibilita desarrollar el potencial de la perspectiva de género y de paisaje para el análisis, complementando con las herramientas y abordajes de los espacios pedagógicos de los talleres.

Las perspectivas decoloniales y ecofeministas reúnen las confluencias desarrolladas en otros trabajos y se enfatizan en la práctica docente cotidiana. A partir de estas revisiones podemos afirmar que género y paisaje se constituyen como categorías conceptuales-operativas, que funcionan a modo de dispositivos para develar, analizar el territorio y visibilizar matrices de desigualdad, patriarcales y extractivistas en relación a los bienes comunes.

Agradecimientos

Las propuestas presentadas se enmarcan en actividades de la cátedra de Urbanística I, Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de las Universidad Nacional de Tucumán. En particular se refieren actividades docentes articuladas con otras cátedras y Talleres de Proyecto Arquitectónico por lo que se agradece a las y los docentes responsables que posibilitaron estas articulaciones: Patricia Figueroa (Taller Moebius), Dora Castro (Taller Ramazzotti). Estudiantes participantes: PPA: Alfredo Mauricio Soria, Anahí Vildoza, Florencia Bautista Boloña; TPA VII: Mauro Barrera, Micaela Quispe y Jaime Zea Polar.

Referencias bibliográficas

Carroza Athens, N. y Grosfoguel, R. (2023). Estudios urbanos, ciudades y decolonialidad: abordajes críticos desde América Latina y el Caribe. Revista INVI, 38(107), 1-12. Recuperado de: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-83582023000100001

Ciocoletto, A. y Col·lectiu Punt 6. (2014). Espacio para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género. Barcelona, España: Comanegra.

CISCSA Ciudades Feministas (2021). Hacia ciudades feministas [Audio podcast]. Recuperado de https://www.ciscsa.org.ar/copia-de-podcasts.

Czytajlo, N.(2017). Desigualdades socio-territoriales y de género en espacios metropolitanos. Bitácora Urbano Territorial, 27(3), 121-134, doi:https://doi.org/https://dx.doi.org/10.15446/bitacora.v27n3.66484

Czytajlo, N. (2019). Género y derecho a la ciudad: claves para pensar las desigualdad(es) y territorialidad(es) emergentes en el espacio metropolitano de Tucumán. Vivienda Y Ciudad, 6, 28-50. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/27363

Czytajlo, N. (noviembre, 2023). Desigualdades territoriales en la Argentina: una perspectiva multidimensional y multiescalar. Análisis de las desigualdades socio-territoriales en las ciudades desde una perspectiva de género. [Informe consultoría]. CEPAL.

Czytajlo, N. y Casares, M. (2022). Género y Urbanismo: Dimensiones y aportes desde re-existencias y resistencias. 47 al Fondo, 23, 22-28.

Czytajlo, N. y Llomparte Frenzel, M. P. (2023). Género y paisaje: perspectivas emergentes y cartografías sociales. Experiencias desde laboratorios temáticos en Tucumán, Argentina. Revista INVI, 38(107), 122–150. doi:10.5354/0718-8358.2023.68877

Czytajlo, N.; Sarmiento, L.; Grimaldos; Y.; Mora, F. y Muiños Cirone, M. (2023, agosto). Cartografía nacional sobre iniciativas con perspectiva de género en Argentina. II Congreso Ciencia y Género. Córdoba, Argentina.

alú, A. y Colombo, E. L. (2022). Infraestructuras del cuidado: Un instrumento de redistribución social en los territorios, Vivienda y Ciudad, (9), 191–217, Recuperado de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/38303.

Filipe Narciso, C. A. (2013). Urbanismo neoliberal y diseño del espacio público. Revista Legado de Arquitectura y Diseño (13) 77-92. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/4779/477947372006.pdf

Gómez Orea, D. (2007). Ordenación del territorio. Madrid, España: Ediciones Mundi prensa.

Herrero, Y. (2021). Los cinco elementos: Una cartilla de alfabetización ecológica. Barcelona, España: Editorial Arcadia.

Llomparte Frenzel, M. P., Czytajlo, N., Politi, S. y Casares, M. (2021). Innovación social y comunidades de aprendizaje en la enseñanza del urbanismo. Aportes del Observatorio Metropolitano de Tucumán (Argentina). Territorios, 155-177. doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/a.9044

Montaner, J. y Muxí, Z. (2020). Política y arquitectura. Por un urbanismo de lo común y ecofeminista. Barcelona, España: Editorial Gili.

Pastor, G. (2020). “Paisajes y dispositivos de patrimonialización diferencial. Convergencias y divergencias entre actores y percepciones” en Montoya, Arenas -ed.- Lecturas de Singularidad Territorial desde el Paisaje Cultural, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana.

Quiroga, C. (2022). Lina plataforma: taller de arquitectura feminista. Recuperado de https://linaplataforma.wordpress.com/2022/12/11/libro-lina-plataforma-taller-arquitectura-feminista/

Rátiva-Gaona, S. Argento, M. y Gago, V. (2024). Feminismos ecoterritoriales frente a la política de la crueldad. En F. Fernandez Droguett y F. Puente (Coords.), Feminismos ecoterritoriales en América Latina. Entre la violencia patriarcal y extractivista y la interconexión con la naturaleza. Madrid, España: Fundación Carolina. Recuperado de https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2024/04/Feminismos-Ecoterritoriales_240405_125543-1.pdf

Rozas Krause, V. (2022). ¿Decolonizar la arquitectura? ARQ (Santiago), 110, 14-15. doi: 10.4067/S0717-69962022000100014

Sánchez de Madariaga, I. (2004). Infraestructuras para la vida cotidiana y calidad de vida. Ciudades, (8), 101-133. doi: 0.24197/ciudades.08.2004.101-133.

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Ración y emoción. Barcelona, España: ARIEL.

Svampa, M. (2024). Perspectivas teóricas y prácticas de los ecofeminismos latinoamericanos. En F. Fernandez Droguetty F. Puente (Coords.), Feminismos ecoterritoriales en América Latina: cuidar, crear, re-existir (pp. 23-51), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Fundación Rosa Luxemburgo. Recuperado de https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2024/04/Feminismos-Ecoterritoriales_240405_125543-1.pdf

Valdivia, B. (2021). La ciudad cuidadora del medio ambiente. Revista Crítica urbana: revista de estudios urbanos y territoriales, (4), 42-44. Recuperado de https://criticaurbana.com/wp-content/uploads/2021/03/CU17.Valdivia.pdf

Vargas, V. (2009). La violencia de género: pistas para un análisis. En A. Falú (Ed.), Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile, Chile: Ediciones SUR.

Vera, P., Gravano, A. y Aliaga, F. (2019). Ciudades indescifrables: imaginarios y representaciones sociales de lo urbano. Bogotá, Colombia: Ediciones USTA.

Notas de autor

Roles de autoría: 1. Administración del proyecto; 2. Adquisición de fondos; 3. Análisis formal; 4. Conceptualización; 6. Escritura - revisión y edición; 7. Investigación; 8. Metodología; 9. Recursos; 10. Redacción - borrador original; 11. Software; 12. Supervisión; 14. Visualización

ORCID: 0000-0001-6215-9306

nczytajlo@herrera.unt.edu.ar

Roles de autoría: 1. Administración del proyecto; 2. Adquisición de fondos; 3. Análisis formal; 5. Curaduría de datos; 6. Escritura - revisión y edición; 7. Investigación; 8. Metodología; 9. Recursos; 10. Redacción - borrador original; 12. Supervisión; 13. Validación; 14. Visualización

ORCID: 0000-0001-9919-3081

pllomparte@herrera.unt.edu.ar

Información adicional

CÓMO CITAR: Czytajlo, N. y Llomparte

Frenzel, M. P. (2024). Laboratorios urbanos: prácticas docentes y

propuestas pedagógicas desde una perspectiva decolonial y

ecofeminista. A&P Continuidad, 11(21),

doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.494

Enlace alternativo