Dossier temático

Revisiones para una educación proyectual contemporánea: situada, apropiada y sostenible

Reviews for a situated, appropriate and sustainable contemporary design education

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 21, 2024

Recepción: 17 julio 2024

Aprobación: 24 septiembre 2024

CÓMO CITAR: Rodríguez, L. G. (2024). Revisiones para una educación proyectual contemporánea: situada, apropiada y sostenible. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.485

Resumen: El trabajo se presenta como una indagación descriptiva-interpretativa en el campo de la educación proyectual contemporánea, a fin de reflexionar sobre los saberes y cualidades pertinentes a desarrollos formativos situados, apropiados y sostenibles. Para ello, se caracteriza a la educación proyectual, se postula el paso del pensamiento proyectual al pensamiento proyectual sostenible, se describen argumentos y experiencias de formación proyectual sostenible y se establecen reflexiones integradoras. Como síntesis final, se manifiesta que el enfoque del diseño cambia del cómo y el qué al por qué, reduciendo valor a los artefactos de factura individual y reforzando su protagonismo en los fundamentos ‒basados en la investigación, el posicionamiento ético y el cuidado grupal‒. Por lo tanto, se promueve una enseñanza y aprendizaje orientada a la atención de las características y demandas vigentes del contexto local-global y el refuerzo de las cualidades personales, para la definición de situaciones-problema de diseño complejos y sus consecuentes propuestas culturalmente coherentes, tecnológicamente eficientes y ambientalmente conscientes.

Palabras clave: formación, pensamiento proyectual, diseño, sostenibilidad, arquitectura.

Abstract: The paper is presented as a descriptive-interpretive inquiry in the field of contemporary design education to reflect on the knowledge and qualities that are relevant to situated, appropriate and sustainable teaching developments. To achieve this end, design education is characterized, transition from design thinking to sustainable design thinking is postulated, arguments and experiences of sustainable design training are described, and integrative reflections are established. Finally, it is concluded that the design focus shifts from howand what to why, thereby reducing the value of individually made artifacts and reinforcing the prominence of the foundations. This is based on research, ethical positioning and group care. Thus, the teaching-learning process is enabled and oriented to both the current characteristics and demands of the local-global context and the reinforcement of personal qualities to define the complex design problematic situations and their consequent proposals with cultural coherence, technological efficiency and environmental awareness.

Keywords: training, design thinking, design, sustainability, architecture.

Introducción

Para iniciar este entramado de y para la formación proyectual del siglo XXI, se destaca la crítica académica de Richard Foqué (2010), quien sostiene que el método científico tradicional es considerado como la única forma ortodoxa de estructurar la realidad –siendo una condición que se encuentra profundamente arraigada y difícilmente cuestionada en el sistema educativo–. Según el autor, la educación tradicional aún opera en la esfera del “qué” más que el “cómo” o el “por qué”, haciendo que los aprendizajes sean cada vez más obsoletos, en un mundo de cambios cada vez más acelerados. En este sentido, Foqué pondera las alternativas que valoran la construcción del conocimiento artístico, posicionado en el balance entre la razón y la intuición; y los aportes de la creatividad, como capacidad de descubrir estructuras existentes, inventar otras nuevas y modificar las antiguas, anclados en el pensamiento conceptual y la mirada holística.

En esta tónica, Lesley-Ann Noel y su equipo de trabajo (2023) refuerzan la apuesta por superar la educación positivista y objetual del diseño, para proponer la pluriversalidad ‒en ampliación de la frustrada premisa moderna de universalidad (Rodríguez, 2024)‒. En su desarrollo de conocimiento, esta alternativa se presenta como un enfoque educativo que extiende y diversifica los contextos y métodos a través de los cuales se practica el diseño, encuadrándolo en el centro de diversas experiencias e identidades humanas. Por lo tanto, la pluriversalidad propone que los estudiantes vean la riqueza proyectual practicada en diferentes epistemologías, ontologías, culturas, subculturas y lugares globales y locales. En su argumentación, los autores plantean que el futuro de la educación en diseño es relacional (ya que enfatiza las interacciones entre los aspectos naturales, sociales y técnicos de la vida, en lugar de los artefactos). Asimismo, el diseño se practica en todas partes y en formas que responden a las diferencias en estas relaciones. Por lo tanto, una visión ontológica del diseño contribuye a las filosofías y métodos que informan toda la práctica del diseño. Y es en este sentido, que la pluriversalidad proporciona una comprensión más amplia y profunda de cuestiones complejas, como la producción de realidades y formas de existencia plurales, incluidas las del medio ambiente (Noel, Ruiz, van Amstel, Udoewa, Verma, Kommey Botchway, Lodaya y Agrawal, 2023, pp. 184-185).

Por su parte, Roberto Fernández (2020a) también critica la tradición de la enseñanza proyectual y su legado moderno, que presenta un fuerte arraigo en la simulación de las prácticas profesionales ‒por prueba y error‒, en detrimento del análisis conceptual y la producción teórico-disciplinar. Alega que este modelo basado en el “hacer” es notoriamente conservador (pues replica y reproduce realidades existentes, tanto en la academia como en el mercado) e incapaz de atender las necesidades vigentes o las demandas de nuevas ofertas o aportaciones. Y propone a la investigación proyectual como laboratorio cognitivo experimental, junto con el refuerzo de la teoría (Cravino, 2019), para favorecer la producción de reflexiones y “saberes teóricos ciertos, legítimos y consistentes” (p. 4).

Paralelamente, en relación a estas nuevas demandas para la construcción del diseño, la arquitectura y la ciudad, Fernández (2012) ya alertaba sobre la necesidad de reemplazar la noción de proyecto por eco proyecto; como un tipo de abordaje sustentable, situado y viable, de calidad tecnológica (productivamente suficiente, eficaz y eficiente), calidad cultural (en pertenencia, pertinencia y consumo) y calidad ambiental (en relación sociedad-naturaleza). Y para ello, resulta importante que la educación proyectual combine el “hacer” (como campo de la profesión) con el “saber” (como campo de la disciplina), incorporando el valor del análisis teórico-conceptual del mundo simbólico, el mundo productivo y el mundo geocultural/territorial (Fernández, 2020a, pp. 13-14).

En definitiva, este marco mínimo ya expone una perspectiva de revisión para el escenario educativo en arquitectura y diseño, que no puede ser ajeno a compromisos tales como la atención a la diversidad cognitiva y epistemológica, el abordaje de la complejidad en el hacer, la valoración de la innovación, las prácticas narrativas y de representación; y otros aspectos acompañados por demandas del contexto contemporáneo, tales como la sostenibilidad en su amplia integración de la pertinencia cultural de las producciones, las posibilidades limitadas de la tecnología y la atención al impacto ambiental, entre otras.

Por lo tanto, el artículo se alinea con la convocatoria, para analizar la docencia de la arquitectura y el diseño, motivados por su pregunta disparadora: ¿qué hay de nuevo? Y a tal fin, propone indagar el campo de los saberes pertinentes a una educación proyectual contemporánea y situada, apropiada y sostenible, reflexionando sobre las cualidades requeridas y presentando alternativas en desarrollos académicos formativos. Consecuentemente, se propone un trabajo descriptivo-interpretativo, empleando el análisis bibliográfico y la observación participante como principales herramientas metodológicas. Para su desarrollo, se plantea un recorrido en el cual se caracteriza la educación proyectual, se postula el paso del pensamiento proyectual al pensamiento proyectual sostenible, se describen argumentos y experiencias de formación proyectual sostenible y se establecen conclusiones y síntesis finales.

La educación proyectual

Como punto de partida, se reconoce que la educación proyectual encuentra su razón de ser en la estimulación y desarrollo del pensamiento proyectual. En definitiva, su enseñanza refiere al conjunto de mediaciones que promueven las construcciones cognitivas desde una forma particular de abordar situaciones-problema, a través, para y sobre el diseño, en campos disciplinares que prefiguran realidades posibles y deseables (Rodríguez, 2023).

A partir de trabajos previos, se recupera la distinción entre pensamiento, conocimiento y saber. El pensamiento es acción ‒como acto de consciencia‒ (algo aprendido por el sujeto) y sustantivo ‒un tema‒ (el resultado del acto). “En términos de construcción mental, el pensamiento parte de una intención apuntada hacia un objeto; por lo que tiene un contenido y una forma de conectarse en una proposición” (Rodríguez, 2022, p. 297). Por su parte, el conocimiento “refiere a la noción o intención de acopio de datos, en términos cuantitativos y cualitativos. Se constituye tanto del sujeto cognoscente, como del hecho u objeto conocido y el propio acto de conocer”. Por último, el saber “se plantea como un conocimiento que integra y aprehende al objeto en cuestión con un contexto de realidad. Supera el conocer del objeto concreto para acceder a la conciencia de su nivel de abstracción y generalización. Y requiere, a su vez, de un posicionamiento consciente y coherente de uno mismo” (p. 298).

Reforzando estas distinciones, Gastón Breyer (2007) posiciona un orden de complejidad creciente, establecido como: inteligencia, razón, pensamiento, entendimiento, conocimiento, saber. Y adiciona que “una vez que se piensa, las etapas del entender, el conocer y el saber ya son culminaciones y perfeccionamientos casi asegurados y cada vez y progresivamente más y más reformulados o reconstruidos (y en general deformados) por la superposición del lenguaje” (p. 88).

En este sentido, el pensamiento proyectual presenta componentes analítico/estructurantes, creativo/heurísticos y narrativo/comunicativos. Trabaja conjuntamente en lo explicativo (racional, lógico, crítico), lo expresivo (sensible, divergente, intuitivo), lo explícito (comunicable, representable, materializable) y lo exploratorio (experimental, hipotético, deseable); integrando campos de la ciencia, el arte, la tecnología y el diseño (Rodríguez, 2022).

Complementando lo descrito, Ana María Romano afirma que “el pensamiento proyectual es un núcleo común de conocimientos compartidos por diversos campos disciplinares, un pensamiento particular aplicado generalmente como metodología para la resolución de problemas” (2021, p. 77). Y sostiene que, en el campo de la arquitectura y el diseño, se presenta como eje de su epistemología. En consecuencia, el proyecto se manifiesta como medio para enseñar el pensamiento proyectual, mediante un “proceso consistente en la traducción de una idea, una palabra o un programa, a un objeto al que se llega por aproximaciones sucesivas a través de la producción de otros objetos de carácter analógicos” (2015, p. 68) (los modelos de representación). “Esas aproximaciones prefiguran el objeto (documentación) y hacen posible su materialización (objeto)” (2021, p. 78).

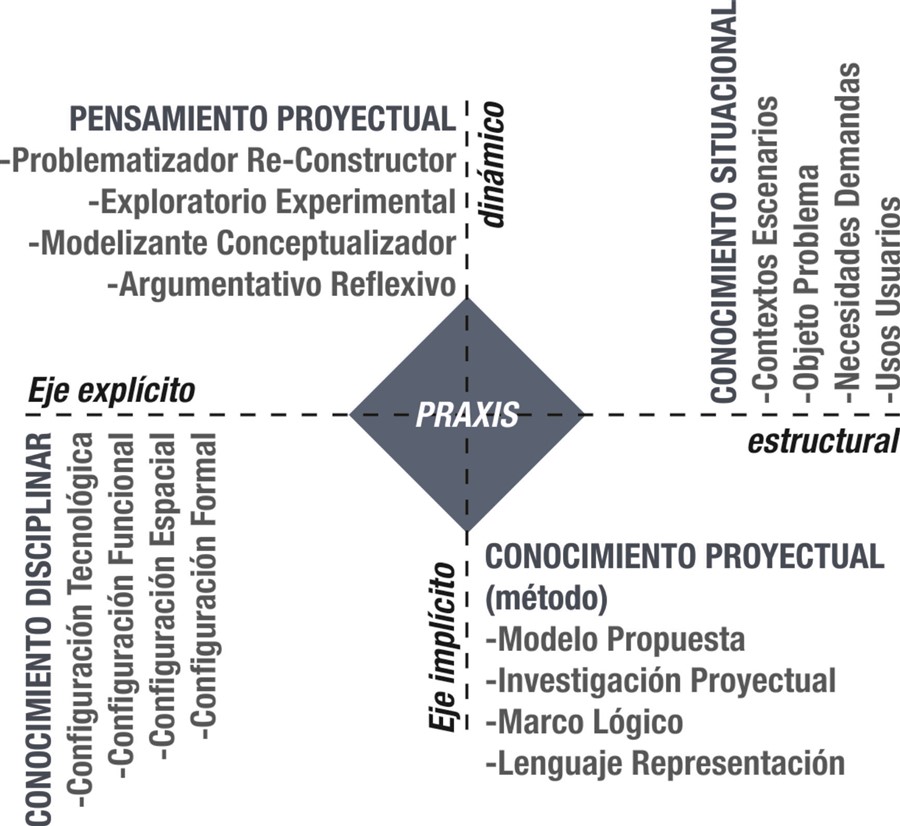

Entonces, en favor de la construcción del conocimiento proyectual en el diseño arquitectónico, se recuperan los aportes de Carlos Burgos (2016), quien analiza las dimensiones cognoscitivas y epistémicas en el proceso educativo. Para ello, clasifica los componentes cognitivos de la actividad proyectual, expresada como una praxis proyectante, en tanto se manifiesta como resultado de la articulación de diferentes tipos de conocimientos implicados en la acción (Fig. 1): el conocimiento disciplinar (constituido por las configuraciones funcionales, espaciales, formales y tecnológicas), el conocimiento situacional (expresado a través de los contextos-escenarios, las necesidades-demandas, el objeto-problema y los usos-usuarios), el pensamiento proyectual (siendo problematizador-reconstructor, exploratorio-experimental, modelizante-conceptualizador y argumentativo-reflexivo) y el conocimiento proyectual o método (de carácter procedimental y dinámico, con la doble condición de generar propuestas y ponerlas a prueba para justificar los resultados, asimismo incumbe a los modelos-propuestas, la investigación proyectual, su marco lógico de referencia, y un sistema de representaciones y lenguaje). A su vez, clasifica los dos primeros como parte de un eje estructurante (explícito) y los dos últimos como parte de un eje metodológico o dinámico (implícito).

Tal como expresa el autor, el tratamiento de las variables del primer eje –compuesto por los conocimientos disciplinares y situacionales– se aborda “desde una epistemología conceptual o de ‘tendencia’ con la cual se fundamentan los conocimientos estructurantes de la actividad de proyecto”. Al presentar un carácter explícito, “pueden ser comunicados por medios tradicionales: la transmisión de experiencias, las clases, los textos y producciones sistematizadas, etc.” (p. 87). Por su parte, el segundo eje –compuesto por el pensamiento proyectual y el conocimiento proyectual o método– se rige por una epistemología de la praxis, organizando tanto la experiencia personal como la orientación de las estrategias. Debido a su carácter implícito, complejiza las propuestas pedagógicas y obstaculiza la definición clara de objetos de estudio vinculados con los procesos cognitivos del método. Por lo tanto, funciones como reflexionar, modelizar, argumentar, conceptualizar, comprender e interpretar, evaluar y decidir, investigar y experimentar proyectualmente, se reconocen ausentes o difusos como objetivos directos de los trazados didácticos, ignorando en qué grado se desarrollan, por qué o cuándo se activan y aplican. En este sentido, Burgos sostiene que son muy poco frecuentes “las actividades orientadas a trabajar los procesos de pensamiento proyectual, la investigación proyectual, las instancias de modelización, los diferentes tipos representacionales, las formas clásicas de argumentación y construcción de sentido, la construcción de marcos lógicos de referencia y contexto, etc.” (p. 87). Su adquisición se produce tácitamente, como consecuencia de las actividades programáticas jerárquicamente secuenciadas.

Componentes cognitivos de la actividad proyectual según el Dr. Arq. Carlos Burgos.

Fuente: reelaboración a partir de Burgos, 2016.El pensamiento proyectual sostenible

En este punto se presenta la noción de pensamiento proyectual sostenible, como abordaje integral y pertinente a la educación actual. Por lo tanto, se comienza por sus definiciones básicas.

Como marco de partida, se recuerda la promoción inicial del desarrollo sustentable (Brundtland, 1987), el cual implica un proceso de adaptación en el que “la explotación de los recursos, la dirección de la inversión, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales deben ser consistentes con las necesidades presentes y futuras” (Rodríguez, Fiscarelli y Fernández, 2022, p. 34). Para ello, se establecieron los tres pilares para el desarrollo sustentable global, definidos genéricamente en relación a lo social, lo económico y lo medioambiental. Y en cuanto se incorporan otras dimensiones tales como la ecológica, la tecnológica, la política, la ética, la institucional, la humana, se habilitan redefiniciones más apropiadas al contexto latinoamericano, con ejemplos como la clasificación de Gustavo San Juan (2013) en su propuesta que interrelaciona una sustentabilidad socio-económico-cultural, con una sustentabilidad tecnológico-energética y una sustentabilidad ambiental.

En tanto a su abordaje disciplinar, la arquitectura sustentable se (pre)ocupa por el ciclo de vida de los materiales; y considera “factores como la utilización de tecnologías apropiadas y apropiables, el ecosistema sobre el que se asienta, la reducción del impacto ambiental, los sistemas energéticos que fomenten el ahorro” (p. 34). En resumen, como sintetiza Ana Paula Lattuca (2006), aborda la problemática del diseño y la materialización teniendo en cuenta los atributos de la sustentabilidad: económicamente viable, socialmente justo, y ambientalmente sano.

Por el lado de la construcción de conocimiento proyectual en el marco de la sustentabilidad, se destacan nuevamente los aportes de Fernández (2020b), quien plantea una complementariedad inherente entre el campo autónomo de la investigación arquitectónica y otros campos de construcción de conocimiento que abordan temáticas referidas a la arquitectura pero basados en otros fundamentos epistemológicos y metodológicos ‒concepción que Roberto Doberti (2006) denominara como una cuarta posición, en distinción cognitiva entre el Proyecto respecto de la Ciencia, el Arte y la Tecnología‒. En su clasificación, denomina como investigación proyectual al campo autónomo (incluyendo estudios de ontología del proyecto, su hermenéutica y crítica, su historia, su heurística y didáctica, estudios sobre cuestiones de la función y de la forma del proyecto). Y como heterónomos, define una investigación tecnológico-sustentable (incluyendo estudios sobre procesos de producción técnica del proyecto, sobre su producción basada en lógicas sistémicas, sobre materiales y recursos de su producción, sobre ecosistemas de su implantación e impacto, sobre las relaciones entre energía, materia y proyecto), una investigación urbano-territorial (incluyendo estudios sobre las relaciones entre territorio y proyecto, también con el paisaje, y con las infraestructuras, estudios de aspectos urbanísticos y del planeamiento urbano, de gestión urbana, sobre normativas y tipologías del desarrollo urbano y la urbanidad) y una investigación habitable-patrimonial (incluyendo estudios generales sobre la habitabilidad y el housing, organizaciones de comunidad, habitabilidad microurbana y cuestiones de unidades barriales, sobre formas de habitabilidad, memoria social y patrones del hábitat urbano, sobre gestión del patrimonio expandido).

Ahora bien, la distinción entre los términos sustentable y sostenible habilita un debate, que ya encontraba ceno en las propias declaraciones de la ONU y su informe sobre Nuestro Futuro Común. En su postulación inicial (Brundtland, 1987), se establecían distinciones entre posicionamientos más ligados al uso racional de los recursos naturales, o proyecciones más integrales para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Intercambios que, en definitiva, se definieran para el año 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2018), conformando una agenda de acuerdos internacionales para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones alrededor del mundo y mitigar los efectos de la antropización y sus consecuencias ambientales y climáticas.

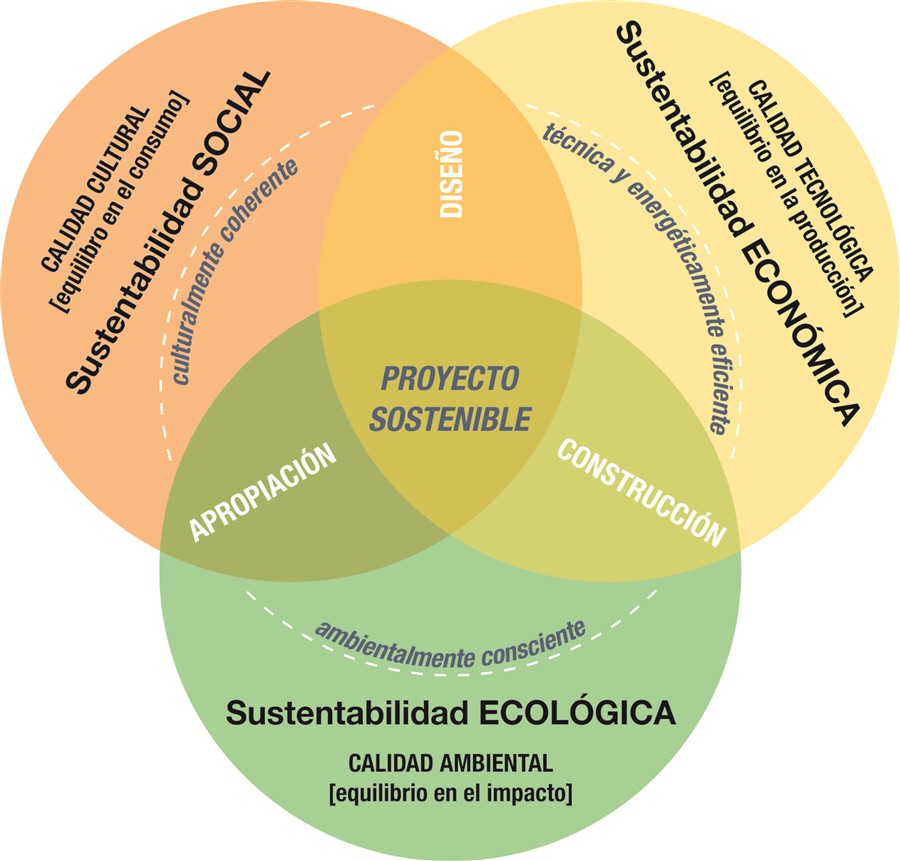

Por lo tanto, cuando se habla de un conocimiento proyectual sostenible, se remite a la integración de las diversas epistemologías, abordando el tratamiento de la arquitectura y el diseño para, sobre y a través del proyecto. En consecuencia, el paso del pensamiento proyectual a un pensamiento proyectual sostenible, estimula un posicionamiento que vincula el desarrollo sustentable ‒en sus calidades tecnológicas y de impacto sobre el ambiente natural y del territorio‒ con el desarrollo humano ‒en sus calidades socio-culturales y de integración sobre el ambiente urbano, simbólico, patrimonial‒ (Fig. 2).

Esquema conceptual de proyecto sostenible.

Fuente: elaboración propia, según Fernández (2012); San Juan (2013); Davis y Dubberly (2023); y Rodríguez y Fernández (2024).Alineados a esta perspectiva, Meredith Davis y Hugh Dubberly (2023) repiensan la educación proyectual, direccionada desde una superación de la producción de artefactos, diseñados en forma individual, hacia el desarrollo multifuncional y multidisciplinar de productos, servicios y sistemas. Lejos de negar el pasado, en sus argumentos recuperan la triada vitruviana y el modelo DVF clásico del Design Thinking (Simon, 1996), afirmando que todo diseño debe exhibir los atributos de “firmeza, utilidad y belleza”; los cuales ahora se traducen como la intersección de lo que es deseable, viable y factible, al mismo tiempo que se satisfacen los requisitos y limitaciones de cada uno. A su vez, los autores añaden que los proyectistas socialmente responsables de hoy también incluyen en este esquema a lo “equitativo” y lo “sostenible” (p. 102).

Propuestas de formación proyectual sostenible

Por último, para avanzar en este apartado, se destacan dos aspectos mencionados que fundamentan el valor de la mirada sostenible. Por un lado, la construcción de conocimiento proyectual entendida como práctica integral, sistémica y social. Y, por otro, la necesidad de reflexionar sobre la desmedida responsabilidad didáctica otorgada a la reproducción del hacer, en detrimento de la construcción crítica de valores personales, situados y apropiados.

Argumentos

En cuanto al primer aspecto, se reconoce que todo acto proyectual es personal ‒pulsado por el diseñador‒, pero a la vez, colectivo, en tanto disciplinar ‒legitimado por las prácticas históricas‒ y social ‒impulsado por la cultura y el medio ambiente‒. En este sentido, resultan diversas las dimensiones que sustentan al conocimiento proyectual, reuniendo lo ambiental, lo económico, lo energético, lo tecnológico, lo político, lo ético, lo institucional, lo humano, lo social; y más aún desde la sostenibilidad, analizando las interacciones urbanas en la arquitectura sustentable, el insumo energético en el hábitat construido y su impacto sobre los recursos naturales, entre otros. En definitiva, se reconoce una arquitectura sostenible desde sus cualidades de equilibrio entre condiciones (culturales), medios (tecnológicos) y disponibilidades (ambientales, en materia y energía) (Rodríguez y Fernández, 2024).

En tanto al segundo aspecto, se pondera la importancia de la formación en competencias desde la simulación del hacer profesional, pero también se alerta que no es suficiente, en el marco de una apropiación crítica y reflexiva de un estudiante en introducción a las diversas culturas en lo disciplinar, profesional e institucional. Siendo así, se enfatiza el valor de teorizar esa práctica, para la construcción de criterios propios de selección, categorías de análisis y el refuerzo del posicionamiento personal y los valores que lo sustentan.

Al respecto, Rosana Ynoub (2015) reconoce la formación proyectual a partir de la resolución de problemas de diseño ‒modelada desde la práctica profesional‒ y distingue entre estos “problemas de hecho”, respecto de problemas de conocimiento y de investigación. Por lo tanto, tal como expresa Ana Cravino y Jorge Pokropek (2024), el problema de hecho se aborda mediante la acción reflexiva y produce artefactos ‒en términos de objeto artificial‒, el problema de conocimiento se aborda mediante la búsqueda indagativa y produce conocimientos singulares ‒sobre un evento particular y los siguientes‒ y el problema de investigación se aborda mediante la investigación y produce conocimiento general ‒sobre la teoría‒.

Entonces, el campo de la construcción de teoría disciplinar se trabaja desde la investigación académica y científica. En la docencia, se abordan problemas de hecho y en la profesión se tratan problemas de conocimiento. Sobre estos últimos, Ynoub alega que a través del ejercicio laboral surgen situaciones donde el profesional debe recurrir a los conocimientos que obtuvo desde sus estudios académicos y al conjunto de saberes que alcanzó mediante su propia práctica, de manera fragmentaria y difusa. En este sentido, cada caso resuelto es una instancia formativa más que se incorpora al acervo individual del profesional, “quien no solo aplica lo que sabe y lo que debe averiguar, sino que además entraña un desafío al tomar un problema nuevo como situación esperable que debe enfrentar con cierta dosis de arrojo y creatividad, siguiendo las reglas aprendidas del oficio, en las que se combinan tradición e innovación” (Cravino y Pokropek, 2024, p. 36).

En definitiva, estos argumentos buscan fundamentar el complemento requerido entre los saberes proyectuales adquiridos por experiencia práctica (en su condición única, intransferible, no verbalizable, aunque efectiva) y los saberes de contenidos disciplinares (verbalizables, justificados, transferibles a otros casos). A través de la reflexión en la acción proyectual, se promueve la conceptualización del hacer y su demostración, estableciendo teorizaciones que abstraen y secuencian procesos, regularizan acciones, asientan fundamentos y habilitan la construcción de habilidades técnicas y dimensiones cognitivas (modelos, creencias, valores) para delimitar metódicas y teorías personales de abordaje al diseño. Y es en este sentido, que se ha avanzado en propuestas de formación proyectual sostenible desde el refuerzo de los criterios teórico-disciplinares, en revisión de las experiencias previas de los estudiantes ‒y docentes‒; en favor de una práctica inductiva, situada y apropiada.

Experiencias en Investigación + Docencia

Al respecto, junto al arquitecto José Luís Fernández, en representación de un cuerpo mayor de docentes-investigadores, hemos trabajado como equipo en la articulación de actividades y espacios en red destinados a la formación e investigación en didáctica proyectual. Abordando la docencia superior como objeto de estudio en su teoría y praxis, se ha avanzado en experiencias de enseñanza de grado y posgrado, capacitación docente y profesional, producción de material didáctico-científico, investigación académica y difusión, con foco en la carrera de Arquitectura, Departamento de Geografía y Turismo (DGyT) de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

En la actualidad, junto al Arq. Fernández dirigimos el Grupo de Investigación en Formaciones de la Arquitectura, DGyT-UNS. Este espacio de investigación y capacitación se consolida a fin de evaluar y difundir las características y variables presentes en la formación integral de la arquitectura, recuperando las capacidades propias de sus actores (investigadores, docentes, profesionales), en el marco de las potencialidades pedagógico-disciplinares identitarias de la unidad académica. Por lo tanto, establece como principal objetivo: contribuir a la formación integral y sustentable sobre, para y a través de la arquitectura y su proceso proyectual, en refuerzo de la coherencia cultural, la eficiencia tecnológico-energética y la conciencia ambiental, edilicia y urbana. En este sentido, aborda tres líneas de investigación y formación ‒según gradientes particulares‒ que recorren los núcleos temáticos fundamentales de los procesos pedagógicos y disciplinares en arquitectura y diseño: i) Didáctica del saber proyectual: la formación a través de la arquitectura y el proyecto, que avanza en las competencias proyectuales –explícitas y tácitas– que incumben a la creación y configuración de la idea, sus instancias recursivas de prefiguración y verificación, operando en sus diversas escalas y niveles de complejidad; ii) Eficiencia energética y responsabilidad ambiental: la formación para la arquitectura y el proyecto, que se relaciona con el trabajo tecnológico y topológico, en relación con su expresión y representación, producción y materialización en las diversas etapas del proyecto arquitectónico; iii) Hábitat, vivienda y cultura: la formación sobre la arquitectura y el proyecto, en inclusión del tratamiento trans e interdisciplinario, analizando la arquitectura en su significado y legitimación, desde múltiples perspectivas contextuales y espacios de intervención profesional.

Entre sus desarrollos para favorecer la mirada integral y sostenible en la formación de la arquitectura y el diseño, a la vez de potenciar la conceptualización de las prácticas tanto proyectuales como docentes, se destacan los siguientes aportes. Por un lado, la vigencia del Proyecto de Investigación (en el marco del Programa de Apoyo y Fortalecimiento a la Investigación en Arquitectura, PROARQ-UNS 24/AQ05, 2022-2026) titulado “La dimensión tecnológico-energética en la enseñanza del saber proyectual. Análisis y propuestas para la formación de nuestros futuros arquitectos”, el cual indaga sobre la pregunta problema: ¿cómo estimular una mirada proyectual integradora, que comprenda el recurso energético y material como parte constitutiva de la etapa de diseño?

Por otra parte, la ejecución del plan de actividades que desarrollo como Investigador Asistente CONICET en el DGyT-UNS (2024-2025); que plantea como objetivo general analizar, describir y sistematizar las variables relacionadas a los aspectos tecnológicos y energéticos en la edificación, orientados a la construcción de estrategias didácticas de evaluación, a favor de su integración en el proceso proyectual.

En el marco de estas investigaciones (PROARQ-UNS y CONICET) particularmente se aborda lo que Fernández (2020b) define como epistemología tecnológico-sustentable y su relación con la investigación proyectual. Por su parte, desde la enseñanza de grado y posgrado, en una mirada global, también se integran la urbano-territorial y habitable-patrimonial. A saber, se destaca el desarrollo de la asignatura de grado de Taller de Arquitectura III, cátedra del Prof. José Luís Fernández, donde se promueve el tratamiento integral del diseño arquitectónico y urbano desde la configuración intencionada del espacio en relación con la triada sitio (el lugar, estar/habitar), programa (la vinculación con el usuario y sus demandas) y materia (la reciprocidad entre las partes, lo geométrico, lo material, lo formal, lo dimensional, lo constructivo) (Fernández, Vecchi y Rosello, 2019). De igual modo, también son significativos los aportes de formación crítica y reflexiva promovidos a partir de la Diplomatura en Educación Superior para el Saber Proyectual (2023-2024) y cursos de posgrado UNS; destacando los seminarios “La formación del pensamiento proyectual contemporáneo” (2023) y “Categorías de sostenibilidad para la formación del pensamiento proyectual” (2024), el cual avanza para analizar, reflexionar y contribuir con la formación académica y profesional, abordando la construcción conjunta de criterios y categorías de análisis para consolidar estrategias proyectuales hacia una arquitectura socio-culturalmente coherente, energéticamente eficiente y ambientalmente consciente.

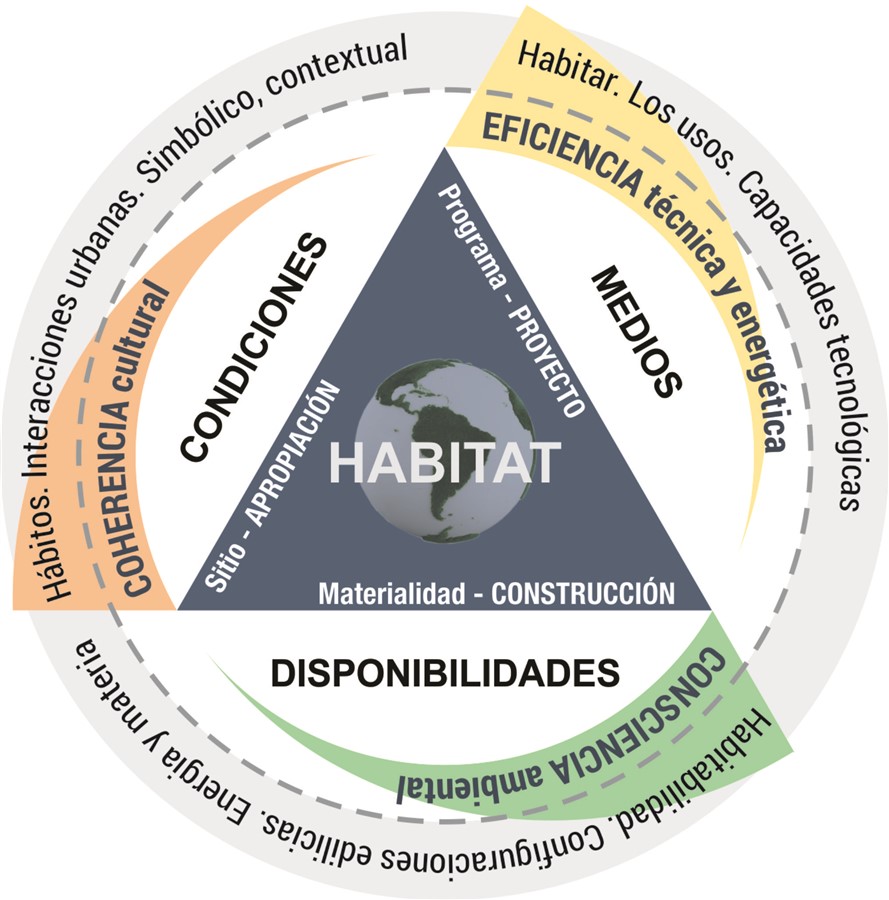

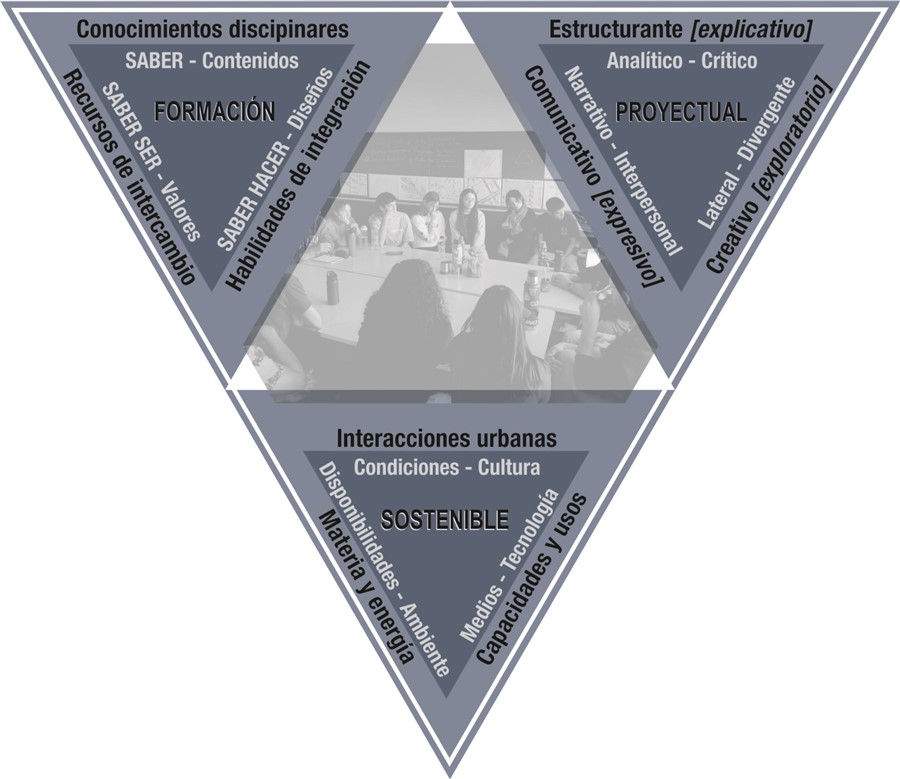

A los fines del presente artículo, en recuperación de las producciones y reflexiones de las mencionadas experiencias, se sintetiza una triada con los principales conceptos trabajados en estas acciones (Fig. 3) y los acuerdos en formación proyectual sostenible (Fig. 4).

Por lo tanto, primero se comprende al pensamiento proyectual sostenible como las construcciones y desafíos cognitivos que abordan las prácticas del diseño y su proyección en diversos grados de interrelación entre variables de coherencia cultural, eficiencia tecnológico-energética y consciencia ambiental; también visto como la relación de proyección, construcción y apropiación del hábitat a partir del equilibrio dinámico entre condiciones (lo simbólico, lo sensible, lo contextual. El sitio, los hábitos, las interacciones urbanas), medios (capacidades tecnológicas para transformar el ambiente. El programa, el habitar, los usos) y disponibilidades (suministros energéticos y materiales. La materia, la habitabilidad, las configuraciones edilicias) (Rodríguez y Fernández, 2024).

Aspectos y categorías en el diseño del hábitat sostenible.

Fuente: reelaboración de Rodríguez y Fernández, 2024.Y segundo, se comprende a la formación proyectual sostenible como enseñanza y aprendizaje orientada a la atención de las características y demandas vigentes del contexto de acción ‒local, que a su vez es global‒ y el refuerzo de las cualidades personales ‒en contenidos disciplinares, habilidades de integración y valores éticos‒ para la construcción de posicionamientos que habiliten el abordaje de problemas de diseño complejos y transdisciplinares, hacia propuestas culturalmente coherentes, tecnológicamente eficientes y ambientalmente conscientes.

En este sentido, desde la docencia de las disciplinas proyectuales, se pondera el complemento requerido entre las organizaciones de rigurosidad metódica y las construcciones colectivas de formas y sentidos a partir de prácticas crítico-reflexivas (Rodríguez, 2020). Y en su refuerzo, a título personal, se decide priorizar los procesos de los diseñadores y usuarios por sobre los productos arquitectónicos. Por lo tanto, se pondera lo sutil y subjetivo por sobre lo concreto y objetivo, con el compromiso de tratar las experiencias espaciales del habitar por sobre la construcción edilicia –recuperando el conocimiento fragmentado para su integración–. Y para ello, en términos pedagógicos, se trabaja para equilibrar el protagonismo que presenta el razonamiento deductivo, con razonamiento inductivo y abductivo. Se adiciona el tratamiento de la inteligencia analítica con la inteligencia creativa, narrativa, espacial y kinestésica. Se colabora para comprender que el pensamiento proyectual se vale tanto del pensamiento racional (estructurante, analítico, crítico, explicativo) como del pensamiento lateral (creativo, heurístico, exploratorio, divergente) y el pensamiento narrativo (comunicativo, simbólico, expresivo, intrapersonal). Se desplaza el foco, gradualmente, del conocimiento disciplinar a los saberes pertinentes a su profesión y cultura. Y se aporta a la formación de personas autónomas, comprometidas y conscientes de sus propias motivaciones; en tanto sujetos sujetados, pero también proyectados en una dirección definida e inconclusa, un poco real y un poco simulada (Rodríguez, 2024, p. 101).

Para este desafío, que supone desarrollar competencias interrelacionadas de orden estructurante, creativo y comunicativo, se comprende una formación académica equilibrada entre práctica y conceptualización, basada en las características del propio proceso proyectual, priorizando la reflexión en la acción; el tratamiento de la complejidad y la incertidumbre; la construcción de la creatividad; el complemento de la información, el descubrimiento y la invención; la definición por aproximaciones sucesivas; la migración de las ideas a las expresiones; los recursos inter e intrapersonales (Rodríguez, 2024, pp. 93-100).

Dimensiones en la formación proyectual sostenible.

Fuente: elaboración propia, según Rodríguez (2020; 2022) y Rodríguez y Fernández (2024).Reflexiones finales

A través de este recorrido de revisiones, se propusieron reflexiones sobre la educación proyectual en sus características instituidas y también instituyentes, con mención en algunas de las demandas de mayor vigencia. En consecuencia, al retomar la pregunta ¿qué hay de nuevo, en la docencia de la arquitectura y el diseño? se infiere que lo nuevo, quizá no tenga que ser tan nuevo, sino una mirada diferente sobre lo vigente, naturalizado y cotidiano, favoreciendo intercambios formativos más situados, apropiados y sostenibles.

En refuerzo de estas dimensiones, se reconoce que no existe proyecto de arquitectura ni diseño sin lugar. La especificidad del sitio obliga al pensamiento situado, contextualizado y responsable. La observación y la lectura del lugar construye, además, una concepción de lo posible, una valoración de la historia propia. Se entiende entonces que las variables locales (territorio y cultura) y propias (cercanas y próximas) aportan al aprendizaje proyectual, intentando transferir este conocimiento a una escala global.

Tampoco es posible concebir al diseño sin una precisa consciencia técnica de la materialidad. El proyecto representa lo concreto. Puede ser imaginario, inespecífico o indeterminado, pero nunca inmaterial. Y cada representación responde al universo material de la arquitectura y el diseño, a las cosas de la disciplina.

A su vez, para articular los pasos del sitio a la materia en su vinculación con el usuario, se construyen los programas (Fernández et al., 2019); que articulan lo apropiado y sostenible, en tanto económicamente viable, tecnológicamente factible y culturalmente deseable (o apropiable, desde las preferencias e interacciones sociales). En su ejercicio, se acuerdan escenarios que anticipan o decodifican demandas de los destinatarios, configurando tanto los usos como los medios tecnológicos de proyección. Se conceptualizan estructuras espaciales, distributivas, funcionales, morfológicas, materiales, técnicas, compositivas, expresivas. Se observa, analiza y problematiza, en dirección al diseño de una realidad posible y deseable.

Y es en este sentido que, a diferencia de los procesos proyectuales modernos, la revolución contemporánea de la información propone cambios significativos a la labor del diseñador, como así también a sus herramientas y procesos. Davis y Dubberly (2023, pp. 105-107) manifiestan que el enfoque del diseño cambia del qué y el cómo al por qué, de las cosas y los procesos a las intenciones; por más que la mayoría de los programas de enseñanza todavía reflejan un paradigma industrial, centrado en escalar la producción de bienes tangibles, elaborados según la decisión de un individuo con respecto a la función y apariencia de artefactos discretos (incluso cuando son digitales o se aplican a problemas sociales) en lugar de las crecientes preocupaciones de la práctica contemporánea (Fig. 5).

Cambios en el enfoque de las prácticas de diseño, según Hugh Dubberly.

Fuente: reelaboración, según Davis y Dubberly, 2023.En su refuerzo, Ken Friedman (2012, p. 140) alega que la tecnología pasó de lo artesanal (preindustrial), a lo mecánico (industrial) y luego a lo intelectual (postindustrial). Los modos de trabajo también cambiaron, del trabajo físico, a la división del trabajo y al actual trabajo en red. Los métodos y la metodología pasaron del sentido común, el ensayo y error y la experiencia en la era preindustrial al empirismo y la experimentación en la era industrial y a los modelos, las simulaciones, la teoría de la decisión y el pensamiento sistémico en la era postindustrial. Y en su avance, esta era opera ‒más que nunca‒ en orientación hacia el futuro, a través del pronóstico, la previsión y la planificación ‒en escenarios complejos y fluctuantes‒.

Por lo tanto, se adhiere al discurso de Fernández (2020a), quien manifiesta que, en la enseñanza del diseño, hay que operar “de manera simultánea con una dimensión de viabilidad (que garantice la reproducción) así como una dimensión de crítica referida a postulados utópicos (que garantice el efecto cultural de ruptura e innovación requeridos para experimentar cambios a futuro)” (p. 14). Consecuentemente, la educación proyectual debe abordar proyectos viables y críticos, en integración de la problematización proyectual (dimensión cognitiva) y la solución proyectual (dimensión instrumental).

Tal como propone Friedman, para tener éxito, un diseño profesional sobresaliente requiere fundamentos enmarcados en la ciencia y la investigación. Para servir a los seres humanos, los diseñadores destacados deben dominar el arte del compromiso humano basado en la ética y el cuidado (2012, p. 150). La docencia en arquitectura y diseño debe fomentar tales habilidades y conocimientos. Y al hacerlo, también debe reforzar su pertinencia global y local, evitando la reproducción acrítica tanto de antiguas tradiciones como de nuevas seducciones; presentes en una vertiginosa contemporaneidad que puede desviar rápidamente la esencia formativa proyectual, incluso en nombre de la sostenibilidad.

Referencias bibliográficas

Breyer, G. (2007). Heurística del diseño. Buenos Aires, Argentina: Ediciones FADU.

Brundtland, G. H. (1987). Our common Future. Oxford, UK: Oxford University Press.

Burgos, C. (2016) La construcción del conocimiento proyectual en el diseño arquitectónico: dimensiones cognoscitivas y epistémicas implicadas en el proceso educativo. ADNea (4). https://doi.org/10.30972/adn.042258

Cravino, A. (2019). Enseñar Diseño: La emergencia de la teoría. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (67), 163-185. https://doi.org/10.18682/cdc.vi67.1135

Cravino, A. y Pokropek, J. (2024). Construcción de conocimiento en diseño. Los desafíos de la investigación disciplinar. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (226). https://doi.org/10.18682/cdc.vi226.11303

Davis, M. y Dubberly, H. (2023). Rethinking Design Education. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Vol. 9 (2). 97-116. https://doi.org/10.1016/j. sheji.2023.04.003.

Doberti, R. (2006). La cuarta posición. Buenos Aires, Argentina: FADU, UBA.

Fernández, R. (2012). Arquitectura y ciudad: del proyecto al eco-proyecto. Buenos Aires, Argentina: Nobuko.

Fernández, R. (2020a). Didáctica y Proyecto: Divergencias y convergencias entre profesión y disciplina. Registros, Vol. 16 (1). 4-17. https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/424

Fernández, R. (2020b) Teoría e historia del proyecto arquitectónico y urbano. Documento de cátedra en el marco del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, UAI-UCU-UFLO.

Fernández, J. L., Vecchi, R. y Rosello, B. (2019). Taller de Arquitectura Sur. Propuesta pedagógica/ académica, Carrera de Arquitectura, DGyT-UNS. Bahía Blanca, Argentina.

Foqué, R. (2010). Building Knowledge in Architecture. Bruselas, Bélgica: University Press Antwerp.

Friedman, K. (2012). Models of Design: Envisioning a Future Design Education. Visible Language, 46, 132-153. https://journals.uc.edu/index.php/vl/article/view/5859

Lattuca, A. P. (2006). Arquitectura sustentable. Una forma de diseño y construcción éticamente responsable. Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente. ASADES INENCO, 10.

Noel, L., Ruiz, A., van Amstel, F., Udoewa, V., Verma, N., Kommey Botchway, N., Lodaya, A. y Agrawal, S. (2023). Pluriversal Futures for Design Education. She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation, 9(2), 179-196. https://doi.org/10.1016/j.sheji.2023.04.002

Organización de las Naciones Unidas (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: CEPAL. https://hdl.handle.net/11362/40155

Rodríguez, L. G. (2020). La evaluación formativa en Arquitectura. Aportes para la enseñanza desde la formación integral en los talleres FAU, UNLP (Tesis doctoral) FAU UNLP. https://doi.org/10.35537/10915/127714

Rodríguez, L. G. (2022). Nuestra didáctica para el saber proyectual. Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, (175). https://doi.org/10.18682/cdc.vi175.8605

Rodríguez, L. G. (2023). Acuerdos epistemológicos para el saber proyectual. AREA, 29(1), 1-9. https://publicacionescientificas.fadu.uba.ar/index.php/area/article/view/2096

Rodríguez, L. G. (2024). Rémoras de un pasado presente: Revisando inercias de la modernidad en la educación proyectual del siglo XXI. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 231, 87-104. https://doi.org/10.18682 cdc.vi231

Rodríguez, L. G. y Fernández, J. L. (2024) Study of energy and technological categories of building, for comprehensive training in the architectural design process. Journal of Research in Production and Development, 10(1), 1-15.

Rodríguez, L. G., Fiscarelli, D. y Fernández, J. L. (2022). Sustentabilidad tecnológico-energética en la arquitectura: Estrategias y reflexiones a partir de la vivienda compacta. Arquitecno, (20), 33–43. https://doi.org/10.30972/arq.0206257

Romano, A. M. (2015). Conocimiento y práctica proyectual. Buenos Aires, Argentina: Infinito.

Romano, A. M. (2021). Aprender [y enseñar] a proyectar arquitectura. Buenos Aires, Argentina: Diseño.

San Juan, G. (2013). Diseño bioclimático como aporte al proyecto arquitectónico. La Plata, Argentina: EDULP.

Simon, H. A. (1996). The Sciences of the Artificial. Cambridge, Massachusetts, UK/USA: MIT Press.

Ynoub, R. (2015). Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica. Mexico D.F., México: Cengage Learning

Notas de autor

Roles de autoría: 1. Administración del proyecto; 4. Conceptualización; 6. Escritura - revisión y edición; 7. Investigación; 10. Redacción - borrador original; 14. Visualización.

ORCID: 0000-0001-6746-7703

arqlucasgrodriguez@gmail.com

Información adicional

CÓMO CITAR: Rodríguez, L. G. (2024). Revisiones para una educación proyectual contemporánea: situada, apropiada y sostenible. A&P Continuidad, 11(21), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i21.485

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/485 (html)