Ensayos

Trabajar con la antigüedad

Working with antiquity

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 20, 2024

Recepción: 28 Febrero 2024

Aprobación: 27 Mayo 2024

CÓMO CITAR: Fidone, E. y Messina, B. (2024). Trabajar con la antigüedad. A&P Continuidad, 11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.458

Resumen:

Se exponen aquí algunas experiencias de diseño sobre importantes sitios de patrimonio arqueológico. El análisis se centra en tres grandes proyectos significativos para la práctica arquitectónica contemporánea sobre el patrimonio histórico-arqueológico. Se trata de intervenciones proyectuales caracterizadas por una idea común que podríamos sintetizar en una visión de proyecto en continuidad con la preexistencia, utilizando un enfoque metodológico alejado de los conceptos de imitación u oposición. El primer proyecto se refiere a la larga y compleja recuperación de un antiguo convento del siglo XV, que había sufrido importantes transformaciones funcionales y abandono a lo largo de los siglos hasta determinar su ruina. Las otras dos intervenciones se refieren a zonas arqueológicas muy diferentes: (1) la Zona Arqueológica y Antiquarium de Tindari, en Sicilia; (2) los Foros Imperiales de Roma. Se intentó encontrar soluciones proyectuales para restablecer nuevas relaciones con lo antiguo que realzaran las cualidades intrínsecas de los contextos arqueológicos.

Palabras clave: patrimonio, proyecto, recuperación, ruina.

Abstract:

This paper reviews some design experiences on important archaeological heritage sites. The analysis is focused on three main projects which are significant for contemporary architectural practice on historical and archeological heritage. These are design interventions characterized by a common basic idea that we could summarize as a design vision in continuity with the pre-existence; a methodological approach away from the concepts of imitation or opposition is used. The first project deals with the long and complex recovery of an ancient monastery dated from the 15th century that had undergone substantial functional transformations and abandonments throughout centuries leading to the ruin of part of it. The other two interventions are focused on very distinctive archaeological areas: (1) the Archaeological Area and Antiquarium of Tindari in Sicily; (2) the Imperial Forums in Rome. The attempt was to find design solutions allowing the re-establishment of new relationships with the ancient that would enhance the intrinsic qualities of the archaeological contexts.

Keywords: heritage, project, recovery, ruin.

Introducción

Este ensayo pretende examinar, a través del análisis de tres intervenciones de diferente naturaleza y finalidad –desde la recuperación de antiguas estructuras arquitectónicas monásticas hasta proyectos sobre zonas arqueológicas–, una visión proyectual basada en la idea de continuidad con la preexistencia que se desarrolla con un enfoque alejado de los conceptos de imitación u oposición[1]. Las opciones proyectuales, las técnicas y los materiales utilizados buscan soluciones que permitan restablecer las relaciones con lo antiguo, dando lugar a la creación de nuevos equilibrios entre lo preexistente y lo contemporáneo.

Los casos que se analizarán son una intervención de restauración en el antiguo convento del siglo XV de Santa Maria del Gesù, en Módica, que ha sufrido numerosas transformaciones y degradaciones a lo largo del tiempo. Las otras dos experiencias proyectuales se refieren a concursos de bienes arqueológicos. El primer proyecto tiene lugar en la zona arqueológica de Tindari, en Sicilia, mientras que el segundo se refiere a la compleja zona de los Foros Imperiales de Roma. Aunque se trata de dos contextos estratificados de naturaleza muy diferente, ambos proyectos siguen el mismo planteamiento metodológico basado en el diálogo entre proyecto y preexistencia, encaminado a valorizar la idea de recuperación de la espacialidad original.

La primera intervención se refiere a la recuperación del complejo conventual de Santa Maria del Gesù en Modica, que nos ha ocupado durante más de veinte años en dos fases temporales distintas.

Una larga duración que paradójicamente ha determinado una sedimentación de ideas y soluciones proyectuales, permitiéndonos verificar su fundamento y necesidad a lo largo del tiempo. La primera intervención consistió en la reconstrucción de las cubiertas de la iglesia y las capillas laterales, dependencias que llevaban años en un estado de deterioro total; las obras comenzadas en 1992 concluyeron en 1996. Posteriormente, a partir de 1999, llevamos a cabo una segunda fase de obras que supuso la restauración del claustro y de la iglesia, trabajos que se prolongaron hasta 2011 debido a los retrasos burocráticos.

El convento de la orden Francescani Osservanti es uno de los rarísimos sobrevivientes del terremoto que sacudió el sureste de Sicilia en 1693. Construido en la segunda mitad del siglo XV, fue financiado por los condes Anna Cabrera y Fadrique Enríquez con una contribución económica de la comunidad de la ciudad. La planta original, típica de los complejos franciscanos de la época, constaba de una iglesia de una sola nave con tres cruces y de un monasterio compuesto por un claustro cuadrado de doble orden con un pórtico de arcos de medio punto y con columnas decoradas en la planta baja y una tribuna de columnas de base octogonal en el primer orden. A principios del siglo XVII, el trazado sufrió algunos cambios en la zona absidal de la iglesia y en el ala occidental del monasterio. Posteriormente, fueron necesarias transformaciones más sustanciales debido a los considerables daños causados por el terremoto de 1693 que afectó a todo el Val di Noto. Durante las obras de reconstrucción, las capillas se separaron de la iglesia cerrando las antiguas aberturas, y las crujías de la nave principal se sustituyeron por una única bóveda de cañón con cubierta de cabreadas, lo que provocó la elevación de los muros perimetrales del aula. La nueva configuración del silo XVIII permaneció prácticamente inalterada hasta 1865, cuando cambió el uso del edificio y se convirtió en una prisión de distrito. Un cambio radical de función con efectos devastadores sobre el complejo monástico que redujo a la iglesia y a las capillas laterales, para entonces desprovistas de cubierta, a auténticos vertederos carcelarios.

Así pues, la primera fase de intervención se centró en la necesidad de recomponer una nueva identidad figurativa y espacial, conscientes de la imposibilidad de restaurar una unidad que el tiempo y el abandono habían comprometido irremediablemente.

Se idearon soluciones encaminadas, por un lado, a conservar lo que quedaba de la laja y los estucos y, por otro, a reconfigurar el espacio arquitectónico al que un largo abandono había acabado por negar una identidad perceptible. El objetivo prioritario de esta primera fase de obras era la construcción de las nuevas cubiertas del aula y de las capillas laterales. La necesidad de evitar intervenciones injustificadas sugirió, para la nave central, una solución que pudiera restaurar la espacialidad del silo XVIII sin reconstruir la estructura del tejado por encima del exterior de la bóveda. Esta decisión habría implicado inevitablemente la reconstrucción de grandes porciones del muro de la iglesia en la parte superior, interfiriendo con la imagen del edificio del siglo XV, que todavía es claramente perceptible en la fachada y en la fachada lateral. Apoyada en los muros perimetrales, respetando el plano impuesto del siglo XVIII, la nueva bóveda se construyó con un sistema de nervios portantes de madera laminada encolada de sección curva, unidos transversalmente por vigas que rigidizan la estructura; una solución, fruto de una clara voluntad técnica y constructiva, que reconfigura el espacio evitando cualquier actitud mimética. Sobre el lado externo, la cubierta introduce un elemento nuevo y abstracto en el paisaje urbano: el exterior de la bóveda de cañón revestida de chapa ondulada de cobre oxidado, concluida por el casquete semiesférico de la cubierta del ábside (Fig. 1).

Para las capillas laterales se optó, en cambio, por una estructura de acero que retoma la geometría original de los nervios de las bóvedas de crucería del siglo XV. Las nuevas cubiertas, separadas de la mampostería subyacente por una junta de apenas unos centímetros, difunden una luz sólida en el interior (Fig. 2), una sustancia inmaterial que marca una solución de continuidad con respecto a las partes superiores de la mampostería del edificio antiguo.

También en este caso, el exterior se cubrió con cobre, una solución que dio unidad matérica y de color a todo el sistema de la cubierta. La siguiente fase del proyecto consistió en la restauración de la iglesia y el claustro. En el primer caso, la presencia de fenómenos evidentes de erosión y alveolado ha requerido operaciones especializadas de consolidación de las superficies de piedra de la fachada. Estas intervenciones también permitieron reconstruir los huecos de las partes más dañadas, restableciendo una clara legibilidad de la extraordinaria calidad escultórica de la portada del Quattrocento; en el interior del aula, las operaciones de restauración de las superficies de piedra y de estuco restantes se llevaron a cabo evitando cualquier integración (Fig. 3).

En el claustro, en cambio, fue necesario liberar el pórtico de toda una serie de elementos añadidos impuestos por la adaptación a la función carcelaria del conjunto. En particular, se suprimió el cierre de los arcos, que habían estado completamente tapiados o parcialmente ocultos por un sistema de soportes provisionales de bloques de piedra. Como resultado de esta acción de sustracción de materia, las antiguas columnas del claustro resurgieron en un excelente estado de conservación: una experiencia de descubrimiento singular e inesperada que nos obligó a replantearnos las hipótesis de diseño iniciales (Fig. 4).

Con similar sorpresa, en el transcurso de la obra resurgieron partes del pavimento original de bloques de piedra caliza, que se completó con elementos similares (en cuanto a material y tamaño) colocados según una textura regular y con una dirección diferente.

Tindari es un sitio arqueológico de la época grecorromana, fundado por los siracusanos en el año 396 a.C. como puesto militar, construido en un emplazamiento montañoso de extraordinario valor paisajístico, que domina toda la costa tirrena de Mesina con las islas Eolias al fondo. La ciudad se construyó adaptándose a la pendiente de la meseta con un sistema urbano de cardo y decumano del que hoy sólo quedan algunos restos monumentales significativos, como el teatro grecorromano y la basílica helenística. De las escasas áreas urbanas investigadas, sólo emerge la llamada manzana IV y, situados al norte en el límite del sistema urbano, los restos de la casa Cercadenari con sus mosaicos. El concurso solicitaba un proyecto para la recualificación y puesta en valor de toda la zona arqueológica mediante la ampliación de los espacios expositivos junto con la dotación de nuevos equipamientos e instalaciones[2].

La intención desde las primeras visitas al sitio era realzar las evidencias arqueológicas en correlación con las extraordinarias características paisajísticas y geomorfológicas del lugar. La primera intervención consistió en la reorganización de los recorridos de los visitantes mediante una secuencia que diera finalmente una lectura orgánica de toda la sección urbana de la antigua Tyndaris, a través de la creación de un eje de visitantes paralelo al decumanus mediano.

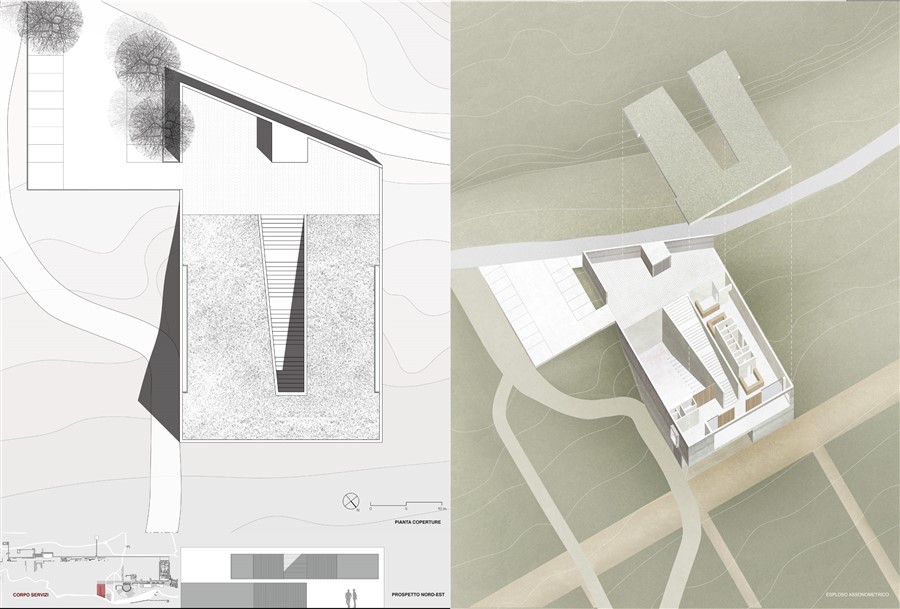

El nuevo sistema de acceso al yacimiento arqueológico fue repensado trasladándolo a la zona situada al suroeste del teatro y construyendo, en un área sometida a recientes desmoronamientos, una estructura polivalente al servicio del parque arqueológico. El nuevo edificio, parcialmente empotrado, fue pensado como un gran monolito excavado, situado sobre el eje de la ínsula XI, de la que reproduce sus dimensiones. En altura, la estructura se desarrolla en dos niveles funcionales que conectan la altura del decumanus superior con la cota de la calle de acceso a la zona arqueológica. Desde el exterior se accede al estacionamiento, es decir, al plano de cubierta del volumen: una cubierta ajardinada que garantiza una vista extraordinaria sobre el mar abierto con el fondo de las islas Eolias y una integración adecuada en el paisaje (Fig. 5 y 6).

La estructura monolítica se integra en el desnivel del terreno con un cerramiento exterior diseñado, para una mayor compatibilidad con el contexto, en hormigón lavado de áridos locales. El acceso de los visitantes al servicio de recepción se realiza desde arriba a través de una escalinata que desde el jardín de la azotea conduce al nivel inferior, donde una gran logia panorámica permite contemplar a vista aérea de toda la zona arqueológica. Desde este punto se accede –a la derecha– a la sala didáctica y al auditorio –a la izquierda– a las zonas de recepción: bar, librería, servicios y boletería. Una vez pasada la boletería, se desciende de nuevo al nivel del suelo, accediendo directamente a la zona arqueológica desde el decumanus superior.

El nuevo Antiquarium, un gran santuario suspendido, caracterizado por una secuencia de tabiques y acristalamientos, que contiene el volumen central más preciado de la celda, también se planteó en este registro de proyecto. Las superficies perimetrales semitransparentes y la gran ventana de entrada introducen una dimensión espacial con una relación visual inmediata con los restos arqueológicos circundantes. A la estructura se accede a través de una logia que, mitigando el efecto solar directo, introduce, a través de la gran abertura, la zona de recepción (Fig. 7).

Desde esta área se pasa lateralmente a la exposición lapidaria y se accede a la sala polivalente y a la sala de las vitrinas expositivas, mientras que el último gran espacio libre está destinado a albergar, bañados por la luz natural, la colección de estatuas y bajorrelieves. Los soportes, de acero bruto encerado, a modo de armaduras arcaicas, son bases de sección cuadrada que se destacan sobre un único plano de suelo de piedra de lava encerada (Fig. 8).

La sala de exposiciones está concebida como una especie de Wunderkammer contemporánea en la que se pueden ver al instante las distintas fases históricas de la vida de Tindari y su territorio a través de los distintos hallazgos arqueológicos en una lectura diacrónica ofrecida por cuatro espacios expositivos. La sala tiene una altura más baja y reservada que el resto del Antiquarium para favorecer, en la penumbra, una relación más íntima entre los hallazgos arqueológicos y el usuario.

Otra parte del proyecto consistió en resolver el problema del revestimiento de las salas con suelos de mosaico de la Insula IV y la Domus de Cercadenari. La protección de los ambientes se concibió mediante la creación de nuevos techos ligeros cuya geometría estructural pretende dar una idea de la volumetría original. Realizados en madera laminada con una estructura de vigas ligeras tipo Vierendeel, los techos están recubiertos con una membrana Goretex, un tejido ignífugo, de alta tecnología, impermeable y transpirable que ofrece una protección adecuada contra la luz solar y el agua de lluvia. Al mismo tiempo, el sistema de cubierta para proteger los ambientes reinterpreta la espacialidad original y mantiene siempre la relación con el paisaje circundante. Para los ambientes termales, localizados en la parte superior de la Ínsula IV se prevé, en particular, una cubierta que sigue el perímetro de la mampostería existente, donde las vigas perimetrales, del mismo espesor que el empalizado, definen con su altura la volumetría interna de los ambientes, restableciendo una correcta percepción de la espacialidad original.

El segundo proyecto del concurso se refiere a la gran zona arqueológica urbana de los Foros Imperiales de Roma y se realizó junto con el estudio madrileño de Linazasoro & Sanchez[3]. Partiendo de la conciencia de que los Foros Imperiales representan uno de los testimonios más importantes del patrimonio arqueológico del mundo antiguo, la propuesta de proyecto se refiere a su integración dentro de un sistema general que conecte los parques urbanos de la ciudad de Roma. Para ello, es necesario recuperar su comprensibilidad en el contexto urbano contemporáneo para convertirlo en un nuevo gran forum urbano de la ciudad de Roma. Actualmente, desde los caminos existentes, la visión de los restos arqueológicos no se corresponde con la forma original, lo que hace incomprensible la secuencia espacial del sitio. En contraste con esta confusa situación actual, la propuesta de diseño pretende releer con claridad las ruinas de los foros.

El proyecto pretende, por tanto, recuperar la legibilidad geométrica y espacial de los Foros Imperiales y reconstruir el trazado morfológico de los antiguos foros en estrecha relación con la estructura urbana de la ciudad contemporánea, creando una red de nuevos recorridos y plazas en continuidad con el resto de la ciudad. La intervención prevé la reconfiguración de la Via dei Fori Imperiali y la Via Alessandrina con una nueva red de caminos elevados, que ocupan exactamente el emplazamiento de los antiguos pórticos de los foros. Desde este nivel superior, las ruinas del foro se percibirían como un vacío o cavidad en relación con el plano horizontal de la ciudad contemporánea, como grandes ventanas al pasado. Los caminos elevados situados sobre el sedimento de los antiguos pórticos permiten percibir desde el nivel bajo, arqueológico, los límites de las ruinas de cada foro, restituyendo espacialmente su forma original (Fig. 9).

La reconfiguración del tramo de la Via dei Fori Imperiali no implica la desaparición del importante eje visual entre la Plaza Venezia y el Coliseo. En su lugar, se crea un nuevo gran eje visual sin obstáculos, cuyo punto focal es el Coliseo, flanqueado por las columnas reconstruidas por anastilosis, que emergerán en altura por encima del nivel de la ciudad contemporánea.

La extrusión de la morfología de los foros al nivel urbano, a través de los nuevos caminos elevados, permite la reconexión de la zona de los foros con las partes vecinas de la ciudad contemporánea, principalmente con el área de la antigua Suburra, con la zona de la curia y la Iglesia de los Santos Lucas y Martina. Uno de los aspectos más interesantes es que se recuperan las conexiones con partes de la ciudad moderna que existían entre los foros y la ciudad antigua.

Se han previsto dos nuevos accesos, identificados en relación con la movilidad urbana peatonal y vehicular y la nueva red de metro, el primero en la zona del Coliseo y el segundo en el Templo de la Paz.

Otra intervención para redefinir la relación entre espacio urbano y zona arqueológica se refiere a la creación de un nuevo acceso a los foros desde la Basílica de Massenzio y a la reconfiguración espacial de la ruina del Templo de Venus y Roma y de su eje con el Coliseo.

La idea de proyecto se concreta en la propuesta de un cerramiento del perímetro del templo, que hace reconocible la base de la ruina y contiene el nuevo sistema de acceso y salida del Foro, en la zona de la estación de metro Coliseo.

Desde la entrada, el muro discurre paralelo a la fachada del templo de Venus y Roma que da al Coliseo, convirtiéndose en un camino abierto hacia las ruinas del basamento y cerrado hacia la zona del anfiteatro. La coronación del recinto-entrada es un horizonte artificial que hace resaltar las ruinas del templo de Venus y Roma en toda su monumentalidad. Desde el pronaos del templo, la dimensión del recinto es tal que no interfiere con la vista del Coliseo ni con su relación frontal enfatizada por el eje del templo.

Otra propuesta se refiere a la redefinición de la invasión del Coliseo mediante la modelización del suelo con el uso de una zona verde que delimite claramente el sistema vehicular de la zona arqueológica.

Un último tema se refiere a la remodelación del Ludus Magnus, antiguo gimnasio de la gladatoria, y a la creación de un Antiquarium dedicado a los extraordinarios fragmentos de la Forma Urbis.

La idea es unificar en un único sistema museístico tanto el Antiquarium como el espacio expositivo Forma Urbis, situados en el sitio arqueológico del Ludus Magnus. Esta solución permite proteger y valorizar el emplazamiento del Ludus Magnus, recreando la relación directa con el Coliseo que hoy se ve interrumpida por el anillo vehicular. La nueva estructura del museo, asentada sobre un gran basamento de plaza suspendida que domina el Coliseo, se estructura en dos cuerpos de edificios: el Antiquarium y el volumen transversal, que se integra en el fondo de la estructura expositiva Forma Urbis y en la conexión elevada entre los dos cuerpos laterales. La clara forma arquitectónica de los dos cuerpos del Antiquarium emerge del nivel del suelo de la plaza, trazando la geometría de los restos del Ludus Magnus. Esta se compone de un alto y estrecho muro hueco y de un volumen curvo que retoma la huella de la sección extruida de la cávea del anfiteatro, desde la que penetra la luz cenital que ilumina de forma natural el nivel arqueológico inferior. Los recorridos se componen principalmente de rampas que conectan las distintas partes de la estructura. El acceso principal conecta directamente la zona del Coliseo con el museo a través de un subterráneo que se adentra directamente en las excavaciones. Desde este nivel se sube al nivel del Antiquarium desde donde se puede observar la anastilosis de la Forma Urbis (Fig. 10).

Conclusión

Las experiencias de proyecto aquí presentadas proponen algunas posibles estrategias de intervención sobre el patrimonio existente, abordando casos de estudio que difieren en carácter y tamaño.

La restauración del complejo conventual de Santa Maria del Gesù en Modica experimenta una metodología de intervención sobre un monumento antiguo que, debido a las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo por el deterioro y los usos no compatibles con la estructura, ha perdido su valor de memoria histórica. En este caso, el objetivo prioritario del proyecto se centró en la restitución de su condición espacial original y el relato de su historia y sus estratificaciones.

El concurso de Tindari ha abordado un tema central del importante patrimonio italiano: la puesta en valor de una vasta zona arqueológica. En este caso, el proyecto se convierte en una oportunidad para definir una condición precisa de usabilidad del extraordinario sitio de Tindari en relación con su excepcional condición paisajística.

Por último, la consulta para la zona del Foro Imperial aborda un tema diferente, tanto por la escala de la intervención como por su condición única dentro del contexto urbano. El proyecto exigía una cuidadosa reflexión sobre un vasto complejo arqueológico, entendido no sólo como un extraordinario sitio arqueológico en el centro de Roma, sino como una oportunidad única para imaginar un futuro diferente para la ciudad contemporánea.

Referencias bibliográficas

Fidone, E. y Messina, B. (2023). La memoria rievocata: area archeologica e antiquarium di Tindari. En O. Lubrano y C. Orfeo (Eds.), Immaginare la città antica: progetti per Tindari. Nápoles, Italia: Tymosbook.

Fidone, E., Foti, F., Messina, B., Linazasoro, J. I. y Sanchez, R. (2017). Roma Qvanta Fvit Rvina Docet. En L. Basso Peressut y P. F, Caliari (Eds.), Piranesi Prix de Rome. Progetti per la nuova Via dei Fori Imperiali. Nápoles, Italia: Aion Edizioni.

Messina, B. (2018). Per via di porre, per via di levare: la rovina come progetto. Firenze Architettura, 22(1), 42–49.

Notas

Notas de autor

Roles de autoría*: 4; 6; 10; 14.

efidone@unict.it

ORCID: 0000-0003-4765-715X

Roles de autoría*: 4; 6; 10; 14.

bmessina@unict.it

ORCID: 0000-0003-4769-7338

Información adicional

CÓMO CITAR: Fidone, E. y Messina, B.

(2024). Trabajar con la antigüedad. A&P Continuidad,

11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.458

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/458 (html)