Dossier temático

El proyecto de los lugares sagrados. Hierofanía en los paisajes de Calabria

The Sacred Places Project. Hierophany in Calabria’s landscapes

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 11, núm. 20, 2024

Recepción: 19 Febrero 2024

Aprobación: 24 Junio 2024

CÓMO CITAR: Amaro, O. y Tornatora, M. (2024). El proyecto de los lugares sagrados. Hierofanía en los paisajes de Calabria. A&P Continuidad, 11(20), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.448

Resumen:

La demanda de turismo cultural desencadena procesos centrados en un mayor reconocimiento y representación del patrimonio histórico y artístico geográficamente disperso, desplazando las fronteras entre lo local y lo global. El proyecto de lugares sagrados en Calabria (Investigación del Laboratorio Landscape_inProgress -UNIRC) pretende restaurar mapas y tramas históricas junto con nuevos enfoques e itinerarios contemporáneos, en un territorio que, tras el paréntesis de los viajeros del Grand Tour, ha experimentado una condición de marginalidad y periferia. Calabria encuentra en los lugares de lo sagrado su posible redención como topos histórico-artísticos, redescubriendo los paisajes del interior, ya destino de monjes y místicos que, desde las costas mediterráneas, huían en busca de lugares de silencio y meditación. Caminos y santuarios constituyen líneas y puntos de un diseño del territorio y de un modo de habitarlo que se ha perdido. El proyecto de arquitectura contribuye a una acción de "restauración del paisaje", en la idea de no considerar acabada y definida una identidad figurativa y paisajística. Esto favorece el diálogo entre lo antiguo y lo contemporáneo, y sobre todo entre los escenarios de la ciudad difusa y los lugares más reconocibles. El texto presenta tres ejemplos en el territorio calabrés que abordan la idea de lo sagrado y su relación con el lugar a tres escalas diferentes: el proyecto y el itinerario, el proyecto y la historia, y el proyecto y los nuevos símbolos en la periferia difusa.

Palabras clave: hierofanía, paisaje, camino, turismo religioso, proyecto.

Abstract:

The demand for cultural tourism gives raise to processes focused on a greater recognition and representation of the geographically spread historical and artistic heritage that shift the boundaries between the local and the global.

In Calabria, the sacred places project (Research of the Landscape in Progress Laboratory – UNIRC) seeks to redraw historical maps and plots through new approaches and contemporary itineraries in a territory that, after the departure of the Grand Tour travelers, has experienced the condition of marginality and periphery. Calabria finds its possible salvation in the places of the sacred, i.e., historical-artistic topos. Thus, the inland landscapes -the destination of monks and mystics who fled from the Mediterranean coast in search of places of silence and meditation- are rediscovered.

Paths and sanctuaries become the lines and points of a landscape design and a lost sense of inhabitation. The architectural project contributes to an action of "landscape restoration" grounded on the idea that a figurative and landscape identity has not been finished or defined. This encourages a dialogue between the ancient and the contemporary, and especially, between scenarios of the diffuse city and more recognizable places.

The text introduces three examples of the project in the Calabrian territory addressing the idea of the sacred and its relationship with the place at three different scales: the itinerary, the project and history, and the project and the new symbols in the diffuse periphery.

Keywords: hierophany, landscape, itinerary, religious tourism, project.

Introducción

“Io sono ateo, ma il mio rapporto con le cose è pieno di mistero e di sacro. Per me niente è naturale nemmeno la natura” (Pasolini, 1968, p. 8) [Soy ateo, pero mi relación con las cosas está llena de misterio y de lo sagrado. Para mí nada es natural, ni siquiera la naturaleza].

En la actualidad es evidente, también desde el punto de vista estadístico, que la demanda de turismo cultural en el ámbito internacional está creciendo exponencialmente. Un signo visible es la progresiva metamorfosis de la figura del turista, de consumidor pasivo a viajero, redescubriendo tanto el significado histórico que adquiere el término como el deseo de descubrimiento como capacidad de conocer lugares (Cavallo, Petrei y Santoro, 2023). Dentro de los ritmos más generales de la contemporaneidad, la demanda de turismo cultural activa procesos centrados en un mayor reconocimiento y representación del patrimonio histórico-artístico extendido geográficamente tanto en zonas centrales como en otras más marginales. Estamos en presencia, de hecho, de un desplazamiento de los límites de la relación entre lo local y lo global, devolviendo la atención a las identidades regionales como nuevas fronteras del conocimiento y el descubrimiento. Se trata de superar un turismo mercantilizado y fragmentario originado por la división, propia de la contemporaneidad, entre poderes financieros y económicos y sistemas culturales, reduciendo el conocimiento a mera información; los lugares, a fugaces miradas de golpe y porrazo, donde los aparatos globalizados – infraestructuras hoteleras, guías turísticas, etc.– empañan las identidades locales. Los estereotipos, las iconografías publicitarias, los sistemas de navegación digital, contribuyen a suplantar los lugares reales en su narración material e inmaterial. El propio Google Earth crea la ilusión de viajar a través de lugares y paisajes, pensando en compartir simultáneamente tiempo y espacio.

En este sentido, cobra protagonismo la figura del “viajero” y “caminante” (Ingold, 2019), proyectada hacia el descubrimiento, en simbiosis con el lugar en su identidad visible e invisible, histórica y natural.

Las personas así vagan por los campos en lugar de ceñirse a la carretera; tienen ojos y narices que se distraen con los colores y olores de las flores; y oídos que se entretienen con el canto de los pájaros. A veces personas de ese tipo se detienen a descansar, a hablar con otras personas y a mirar a su alrededor; agitan las manos abrazando al viento en lugar de tenerlas fijas a los lados; se enamoran y tienen hijos. Imaginemos colocarlos uno al lado del otro: los de la línea recta y los burros de carga. ¿Cuáles son los tontos y cuáles los sabios? (Ingold, 2019, pp. 236 y 237).

El proyecto de los lugares sagrados y, por tanto, del turismo religioso en Calabria, presentado aquí a través de experiencias históricas y contemporáneas, constituye un intento de restaurar mapas y tramas históricas junto con nuevos enfoques e itinerarios contemporáneos, en una zona que, tras la marcha de los viajeros de Grand Tour, ha experimentado a menudo una condición de marginalidad y periferia.

Turismo religioso y proyecto

El turismo religioso constituye sin duda un requisito previo para superar el turismo globalizado, aportando lugares con identidad a nivel histórico-cultural. Su crecimiento es constante: en Italia contribuye exponencialmente al turismo nacional, atrayendo no sólo a los creyentes, sino más en general a los viajeros amantes de la cultura, el arte, la naturaleza y lo sagrado en sentido amplio (Cavallo, Petrei y Santoro, 2023).

Además de los grandes viajes codificados desde la Edad Media –Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, la Vía Francígena, etc.– redescubrimos la densa red de rutas en los paisajes más interiores que están menos presentes en los circuitos oficiales.

Junto a esta forma de turismo religioso, que mira a los paisajes y al movimiento lento, encontramos los grandes destinos de santuarios ahora metabolizados en zonas urbanas y sometidos a los ritmos del turismo comercial y de masas: esos lugares, es decir, antiguos y nuevos, que definiríamos como de multitudes. Grandes polaridades identificadas con la presencia de un santo, de una figura sagrada que atraen flujos continuos de peregrinos en una combinación de espacios de alojamiento, comerciales y religiosos. Lourdes, Fátima, Medjugorje, Monterotondo asumen a menudo dimensiones en las que los espacios pierden el límite de lo sagrado. El tiempo y el espacio experimentan la desconexión de los ritmos urbanos y las leyes de un turismo programado y enmarcado.

Ambas formas de turismo religioso traen el recuerdo de un tiempo en que la búsqueda de lo sagrado, en cada civilización y en cada época de la historia del hombre, constituía la acción antrópica de organización y formalización de los territorios y las ciudades: iglesias, campanarios, conventos, minaretes, mezquitas, e itinerarios para llegar a ellos, imprimían la idea de hierofanía, de carácter e identidad a los paisajes en su expresión física y metafísica, visible e invisible. No cabe duda de que los procesos de secularización (Abbruzzese, 2015), junto con los de desterritorialización propios de la modernidad, han dado lugar a la aparición de nuevos símbolos, nuevos primados de estructuras que identifican nuevas relaciones productivas y sociales: infraestructuras, estaciones, aeropuertos, ferrocarriles, instituciones civiles han cambiado las connotaciones físicas y jerárquicas de la imagen de la ciudad, junto con el desconocimiento de una presencia estructural y auténtica de lo sagrado. Desconocimiento que a menudo significa nuevos puntos de vista y lectura de los territorios, desconcierto, anulación u ocultación bajo el “estruendo de las tramas infraestructurales” y los “no lugares” (Augé, 2009), dictados por la falta de límites y fronteras distintivos entre artificio y naturaleza, típicos de la iconografía de la ciudad contemporánea. Todo el sistema de una densa red de caminos, Sacri Monti (Tinazzi, 2015), calvarios y calles de los peregrinos, junto con los monumentos y arquitectura sagrados que han generado un patrimonio cultural superpuesto y apilado desde la Edad Media, ha sido absorbido, y a menudo ocultado, de manera indiferente por el territorio moderno.

En este contexto, emerge con claridad la necesidad de que el proyecto arquitectónico responda al requerimiento de un turismo proyectado hacia el reencuentro de una idea del viaje vinculada a los valores culturales de los lugares que, desde la dimensión de lo sagrado y lo místico, encuentra su reflejo en la expresión arquitectónica, urbana, territorial y paisajística.

No cabe duda de que dentro de los palimpsestos híbridos de los paisajes contemporáneos y en el bullicio territorial, la representación de lo sagrado puede significar todavía una clave de lectura y transformación a través del lenguaje de la arquitectura que devuelve el punto de vista sobre las características histórico-culturales de los territorios, en el doble sentido de re-reconocimiento y modificación inherente a la idea del proyecto (Abbruzzese, 2015).

Se trata de investigar las capas de memoria y los signos de una realidad animista del paisaje y la ciudad cada vez más subordinada a lógicas comerciales y globalizadas (Turri, 2004); una investigación ciertamente focalizada en los grandes y pequeños destinos urbanos (iglesias, conventos, santuarios), pero también dirigida a poner en valor los recursos culturales y paisajísticos sumergidos en geografías más marginales.

Todo ello constituye una reflexión proyectual sobre el concepto de conservación, valorización y construcción del patrimonio en su valor histórico y cultural, pero sin duda también en su necesidad de respuesta dentro del mundo contemporáneo; un proyecto que redescubre el sentido de habitar no sólo en sus aspectos funcionales, sino también en su dimensión evocativa y espiritual, donde los valores urbanos y arquitectónicos conviven con aspectos ligados a la maravilla, a la empatía y, por tanto, al sentimiento[1] (Gregory, 2023). En este sentido, hablamos de proyecto como la capacidad de repensar y reorganizar los lugares en su ser memoria y forma donde el arte y la arquitectura son las expresiones más evidentes. Una idea opuesta a los lugares de la globalización, representados por signos de desarraigo como expresiones de asombro tecnológico, poco atentos, en su autorreferencialidad, al cuidado de las ciudades y los paisajes.

“Entonces me di cuenta de que me gustaba porque esos límites disciplinarios de la arquitectura de la máquina, del instrumento, se funden en una invención maravillosa”[2] (Rossi, 2002, p. 11). Aldo Rossi utiliza aquí la palabra maravilla como dimensión del sentimiento, evidentemente necesaria para recuperar el sentido de la arquitectura en la transformación de los lugares a través de signos evocadores y parlantes.

“Debemos cuestionar el mundo y debemos hacerlo recuperando el sentido de la maravilla que hemos perdido…” y “…no es una cuestión de escala o riqueza, sino una emoción democrática a la que todos tenemos derecho” (Molinari, 2023, pp. 6, 8).

Ya Le Corbusier, hablaba de objetos de reacción poética, de espacio indecible como necesidad de una narración como emoción, principalmente arquitectónica:

Esta pequeña capilla de Ronchamp, destinada a las peregrinaciones [...] Dentro: a solas con uno mismo; fuera 10.000 peregrinos ante el altar [...] Estos paisajes de los cuatro horizontes son una presencia, son los invitados. Y es a estos cuatro horizontes a los que se dirige la capilla por el efecto de ‘un fenómeno acústico (la acústica visual) introducido en el dominio de las formas’ [...] las formas hacen ruido o hacen silencio; unas hablan, otras escuchan [...] Lugar de peregrinación con fechas fijas, pero también lugar de peregrinación para personas solitarias de todos los horizontes...” (Petit, 1990, pp. 8, 34, 45).

Son las formas y geometrías las que en el convento de La Tourrette hablan el lenguaje del silencio.

En este sentido podemos afirmar que el proyecto de lo sagrado está todo dentro de la forma de turismo cultural y religioso que busca también en los lugares y en la arquitectura empatías (Gregory, 2023) que, desde el contexto y desde lo ordinario, miran a lo trascendente y a una dimensión más emocional del ser.

Esto tanto en los contextos de la ciudad difusa e informe[3] como en los paisajes por renombrar en una nueva relación entre naturaleza y artificio, visible e invisible.

Viejas y nuevas hierografías en los paisajes de Calabria

Calabria encuentra en los lugares de lo sagrado su posible redención cultural, redescubriendo el espíritu de una condición de topos histórico-artístico, ya presente en el imaginario de la literatura y la iconografía del viaje del setecientos y ochocientos. Si una visión distorsionada de lo moderno y contemporáneo tiende a crear geografías marginales, flujos de un viaje global poco dedicado al descubrimiento y dirigido al turismo de consumo, esto no corresponde a la realidad territorial e histórica de una región situada en el centro del Mediterráneo.

San Pablo, tras cruzar el Mediterráneo en el año 61 d.C., desembarcó en Reggio Calabria, siguiendo un itinerario a partir del cual se difunde el cristianismo.

En la Edad Media, la región se convierte en el centro del encuentro entre los dos mundos del monacato occidental y oriental. Es cuna de santos, ermitaños y anacoretas; nacen decenas de conventos, ermitas y santuarios donde desde la edad medieval y bizantina se reescribe la historia de la religión y los textos sagrados (Minuto, 2007).

Grandes figuras del pensamiento universal dialogan con el mundo religioso y filosófico:

La categoría de aislamiento y falta de penetración de la civilización [...] resulta, en definitiva, al menos parcial. No tiene en cuenta que a menudo grandes corrientes de civilización y de pensamiento, así como de importantes iniciativas económicas y culturales, se afirman en el interior. Basta pensar en la importancia de figuras como Casiodoro, Bruno de Colonia y Joaquín de Fiore, en la presencia de santos italo-griegos, en experiencias importadas de fuera como el monacato cartujo, que encontraron en la región un terreno fértil para arraigar y constituir centros de elaboración e irradiación cultural (Teti, 2017, p. 51).

Todo ello sin recordar los espacios sagrados de los grandes santuarios de la Magna Grecia, como el de Hera Lacinia en Crotone, uno de los más importantes del mundo helénico, todavía marcado en su sacralidad por la columna dórica que se conserva, capaz de dar medida y solemnidad al promontorio que se adentra sobre el Jónico.

Es decir, estábamos ante un sistema de asentamiento fuertemente antropizado, presidido por grandes signos arquitectónicos, junto con la presencia de pensadores y símbolos capaces de impartir misticismo y sacralidad al lugar.

Lo que favoreció e impulsó a la región a esta vocación no fue sólo su posición geográfica baricéntrica, respecto a las rutas mediterráneas, sino sin duda la conformación morfológica de su territorio y las formas que adopta la naturaleza en los diferentes paisajes que la componen de norte a sur, funcionales a una acogida en busca de refugio y silencio. “Es una belleza de pura geología, de la conformación del terreno y de la historia de la tierra, que tiene la memoria de un cosmos operante, de las heladas de épocas remotas, de los océanos que bañaban las cumbres de las montañas, retirándose esculpieron las terrazas” (Alvaro, 1967, p. 223). La descripción de Corrado Alvaro va ciertamente en contra de los lugares comunes que a menudo entreveen el territorio calabrés como un límite dictado por la inestabilidad hidrogeológica, por una orografía compleja, predominantemente ligada a las montañas, que determina barreras de una zona a otra y a menudo aislamiento. Por el contrario, puede leerse como riqueza, belleza, donde, dice Corrado Alvaro, “es la propia naturaleza la que asume actitudes arquitectónicas, la obra del hombre la que se hace una con ella” (Alvaro, 1967, p. 222). Una intuición que encontramos en varios tratados sobre Calabria, de estudiosos y viajeros que contraponen el límite a la oportunidad de un territorio plural que contiene una variedad de recursos e identidades entre una zona y otra de la región. El comandante Curier, que seguía al ejército napoleónico, señalaba:

en qué consiste esta belleza, no es fácil decirlo. Ciertamente depende en gran medida del marcado contraste entre las montañas y el mar, de la alternancia de valles fértiles y cumbres de granito ardidas por el sol, de la repentina aparición feliz de un paisaje lleno de luz, de las sombras oscuras de bosques impenetrables, de los amplios horizontes abiertos a los mares, de las numerosas gargantas alpinas que resuenan con aguas corrientes (Mozzillo, 1982, p. 297).

Y de nuevo Giuseppe Isnardi (1953, p. 47) argumentaba que Calabria:

Es un paisaje de formas estiradas y casi aplanadas, un paisaje esencialmente de longitud, en el que la luz juega entre masa y masa de relieve, entre surco y surco de ríos y torrentes, formando sucesiones de fondos en sombra y en sol, hasta los muros de los grandes relieves terminales, mientras el mar continúa con su línea de horizonte, los de las alturas, y lo une a los perfiles y planos de otras alturas, formando un telón de fondo de grandes cuadros con cielos muy altos y luminosos

Los estudios de Lucio Gambi (1965) sobre Calabria sistematizan sobre un plano geográfico, este carácter territorial, indagando la calidad de los diferentes paisajes desde una perspectiva histórica, antrópica y cultural.

Estos estudios constituyen un punto de referencia para la investigación sobre El turismo como arte de los lugares[4] (coordinada por los autores del presente texto), que explora la relación innovadora entre lugar y turismo cultural. La investigación pretende desglosar y luego identificar los paisajes de Calabria en relación con las identidades morfológicas y territoriales. Se identificaron 14 salas paisajísticas[5] como ámbitos territoriales que trascienden las fronteras administrativas y se caracterizan por la homogeneidad paisajística, morfológica y, por tanto, antropogeográfica. Dentro de estos ámbitos (salas) hipotetizamos desarrollar una potencial oferta turística potencial basada en las identidades locales.

Esto se hizo con la idea de revocar una narrativa territorial que ha privilegiado una visión parcial, fragmentaria, que ha omitido esencialmente el interior, centrándose en el borde exterior del litoral, sin profundidad de perspectiva, frente a una interioridad todavía auténtica en su conformación histórica y paisajística. Una desterritorialización acentuada durante los años del boom económico, del abandono del campo, de la emigración, que ha invertido una organización históricamente estructurada del territorio, constituida por acciones milenarias de modelado de los montes y valles de Calabria (Bevilacqua, 2018), perdidas bajo acciones superestructurales y al margen de un verdadero conocimiento/conciencia de los lugares.

Es en esta riqueza de formas de los paisajes del interior donde históricamente encontró asilo la oleada de monjes y místicos que huían de las costas mediterráneas en busca de lugares de silencio y meditación.

El proyecto de un turismo religioso contemporáneo en Calabria[6] parte del redescubrimiento de esta trama, a menudo a revelar bajo los aspectos arqueológicos junto con los paisajísticos. Caminos, itinerarios, santuarios, constituyen líneas y puntos de un diseño del territorio y un sentido de habitarlo que se ha perdido, junto con el equilibrio productivo y de asentamiento establecido a lo largo del tiempo.

Al sistema de infraestructuras contemporáneo, concebido como una travesía rápida, superpuesta de forma abstracta a la morfología de la región, se contrapone una red de itinerarios fuertemente arraigada en la forma y los pliegues del terreno, que se desarrolla longitudinalmente, transversalmente y en el interior de los valles de las principales cuencas hidrográficas.

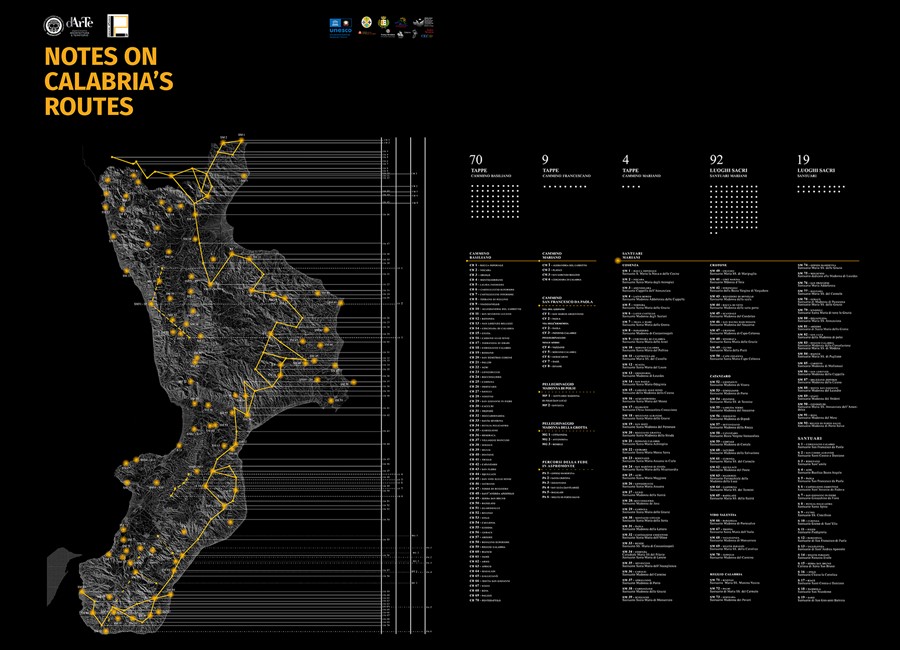

En este sentido se encuentra el Camino Basiliano, (Fig. 1) que desde Reggio Calabria asciende por la región de la franja jónica, atravesando todo el sistema montañoso calabrés: Aspromonte, Serre, Sila y Pollino, para adentrarse en los valles Lucanos. Unos 70 centros del interior de Calabria constituyen las etapas místicas, con otros tantos santuarios, ermitas y conventos, en uso o presentes como ruinas. A estos se cruzan los caminos transversales, vie dei canti (senderos y santuarios marianos), que unen los dos mares en puntos sagrados de las montañas (Fig. 2).

De particular importancia son las cuencas interiores de la región, verdaderos tramos que conectan la costa con la montaña. Estas representan una simbiosis perfecta entre la geología de los lugares, ligada a su naturaleza rocosa y solitaria, y los asentamientos eremíticos y anacoretas, dando así vida a verdaderos y extendidos paisajes místicos y contemplativos. Ejemplos paradigmáticos son el camino de San Francesco di Paola o el valle del torrente Stilaro, (Fig. 3) cargado de una larga historia, que desde los asentamientos magno-griegos y romanos pasa al ascetismo basiliano con una miríada de conventos y grutas elegidas por anacoretas y eremitas (Minuto, 1994) situados en torno al monte Consolino, verdadero iconema natural monumental, metáfora de la colina de la Ciudad del Sol de Tommaso Campanella (Gambino, 2008).

Junto con la amplia red de senderos religiosos, que redimensiona el territorio a una nueva escala del cuerpo y de la mente, se han relevado más de cien lugares sagrados, iglesias, conventos y santuarios, que constituyen un patrimonio cultural de arte y arquitectura, a menudo abandonado, tras terremotos y catástrofes, o simplemente debido a la desertización de los asentamientos en las zonas del interior (Fig. 4).

Junto al trabajo de restauración del sistema territorial histórico, la investigación abre un amplio espacio para la reflexión proyectual contemporánea, también en lo que se refiere a la relación con un turismo cultural que busca espacios de acogida, receptividad, servicios y nuevos espacios de contemplación.

La valorización de una infraestructura que tiene en lo sagrado una dimensión de proyecto, y que ciertamente contribuye a la restauración del paisaje, parte, de hecho, de la idea de no considerar concluida y definida una identidad figurativa y paisajística (Fig. 5).

Existe la necesidad de pensar en el proyecto como un momento que favorece y determina el diálogo entre el territorio y su evolución. Diálogo que relaciona lo antiguo y lo contemporáneo y sobre todo escenarios de la ciudad difusa con lugares reconocibles.

Si el paisaje no es un escenario inalterado e inmóvil, sino un palimpsesto en continua evolución, el proyecto encuentra en él razón y sentido para trazar la necesaria relación e integración, liberándose de aparatos apriorísticos limitadores y paramétricos: formas abstractas con las que a menudo se tiende a neutralizar la fuerza propositiva, evolutiva y utópica del proyecto. En este sentido, presentamos tres ejemplos y tres aproximaciones al proyecto en el territorio calabrés que abordan la idea de lo sagrado y su relación con el lugar a tres escalas diferentes: el diálogo con las huellas de la historia –Proyecto de un nuevo monasterio en el valle de Stilaro (Fig. 6 y 7)–; el itinerario –Paisajes de la memoria. Un espacio espiritual dedicado a la Beata Rosella Stàltari[7] (Fig. 8 y 9)–; nuevos símbolos en la periferia difusa –Proyecto para la concatedral de San Benito en Lametia Terme (Fig. 10)–. [8]

El itinerario de la beata Rosella Staltari se desarrolla a lo largo de las aguas santaslocresi, en el interior del jónico calabrés en un escenario de robles y olivos. El camino asume un doble aspecto físico y espiritual, identificando tres momentos arquitectónicos y paisajísticos distintos que caracterizan los lugares del recuerdo: la meseta y el tiempo del encuentro, pensado como espacio hipogeo y falla del terreno, excavación arqueológica que redescubre la cueva excavada por la luz en busca del silencio y la contemplación; el camino de la devoción, camino que recorre los pasos de la beata en una especie de vía crucis contemporáneo; las ruinas del burgo y de la casa natal de la beata. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor considera que la recuperación de su existencia de ruina evocadora ya está en estrecha relación con la naturaleza.

El Proyecto para el nuevo Monasterio del valle del Stilaro[9] interviene en el lugar indecible caracterizado por el gran vacío del antiguo convento dominico, ya habitado por Tommaso Campanella, en Stilo (RC). Verdadero monasterio laico, está pensado como lugar de acogida y receptividad para viajeros y estudiosos del valle sagrado bizantino y de la Ciudad del Sol. El lugar se encuentra cargado de presencia evocadora, literaria e histórica; el proyecto se sitúa como superposición de escrituras antiguas y contemporáneas: la planta, sin renunciar a una función semántica, incide en el vacío/suelo ya estratificado por presencias, visibles e invisibles; la sección vuelve a medir en sentido métrico las permanencias y las ruinas verticales; la perspectiva dirige la mirada hacia el paisaje natural y artificial. Dentro de las huellas históricas sagradas, el nuevo artefacto establece una nueva polaridad contemporánea, en diálogo con la historia y con la memoria, en una actualización exigente de la demanda de turismo religioso.

El Proyecto para la Concatedral de San Benito de Paolo Portoghesi, en la llanura de Lametia Terme, junto con la profundización litúrgico-religiosa, responde a la necesidad de construcción de identidad urbana y sentido de pertenencia en un territorio de periferia difusa, punto de encuentro de tres municipios en busca de fusión[10], confuso y suspendido en su vocación urbana, agrícola y terciaria. La búsqueda de nuevos símbolos y signos de identificación territoriales y paisajísticos, además de sociales y culturales, constituye una premisa para un complejo sagrado centrado en la relación entre espacio interior y espacio exterior, lugar de oración y lugar de encuentro laico. La verticalidad, marcada por dos campanarios de 40 metros de altura, cambia el horizonte de la llanura lametina, inicia un intercambio simbólico entre lo sagrado y el paisaje, amplía la idea de lo sagrado en una dimensión más universal, proponiendo, en efecto, una experiencia figurativa donde difuminan los límites entre figuratividad del campanario y la del minarete.

Referencias bibliográficas:

Abbruzzese, S. (2015). Vecchie devozioni e nuove ricerche: I luoghi sacri. Treccani. Recuperado de: https://www.treccani.it/enciclopedia/vecchie-devozioni-e-nuove-ricerche-i-luoghi-sacri

Alvaro, C. (1967). Itinerario italiano. Milan, Italia: Bompiani.

Amaro, O. (2021). Paesaggi invisibili paesaggi indicibili. Un esercizio progettuale nei luoghi di Tommaso Campanella. Casalezza, 6.

Augé M. (2009). Che fine ha fatto il futuro? Dai non luoghi al non tempo, Milan, Italia: Elèuthera.

Bevilacqua P. (2018). L’Italia dell’osso’. Uno sguardo di lungo periodo. En A. De Rossi (Ed.) (2018), Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste. Roma, Italia: Progetti Donzelli.

AA.VV. (2012-2015). Research report: Smart City Progetto ACI. SmarT per la costruzione della piattaforma di servizi e strumenti - INMOTO – INformation and MObility for Tourism. MIUR, P.O.N. Ricerca e Competitività 2007-2013, Smart Cities and Communities and Social Innovation Asse II – Sostegno all’Innovazione Azioni Integrate per la Società dell’Informazione Azioni Integrate per lo Sviluppo Sostenibile – Con l’Università della Calabria e L’Università Magna Grecia di Catanzaro – Resp. Scientifico O. Amaro; Coordinamento M. Tornatora; Gruppo di ricerca: G. Falzone, F. Arco, A. De Luca, R. Caniglia, P. Mina.

Cavallo L., Petrei F., Santoro, M. T. (Ed.) (2023). Il Turismo culturale in Italia: analisi territoriale e integrata dei dati. Rome, Italia: ISTAT. Disponible en: https://www.istat.it/it/files/2023/10/Il-turismo-culturale-in-Italia_Ebook.pdf

Gambi, L. (1965). Calabria (Vol. 16). Turin, Italia: Unione Tipografico-Editrice Torinese.

Gambi, L. (1978). Le regioni d’Italia: Calabria (Vol. XVI), Torino, Italia: Utet.

Gregory, P. (2023). Per un’architettura empatica. Prospettive, concetti, questioni. Rome, Italia: Carocci Editore.

Gambino, S. (2008). Vita di Tommaso Campanella, Reggio Calabria, Italia: Città del Sole

Ingold, T. (2019). Making. Antropologia, archeologia, arte e architettura. Milan, Italia: Raffaello Cortina Edizioni.

Isnardi, G. (1953). Del paesaggio calabrese. In Almanacco calabrese. Roma, Italia: Istituto Grafico Tiberino.

Minuto, D. (2007). Foglie Levi Scritti su Greci, Chiesa d’Oriente, Bizantini, beni culturali e altro nella Calabria meridionale. Reggio di Calabria, Italia: Città del Sole.

Minuto, D. (1994). Conversazione su territorio e architettura nella Calabria bizantina, Reggio Calabria, Italia: Giuseppe Pontari editore.

Molinari, L. (2023). La meraviglia è di tutti. Corpi, città, architetture. Turin, Italia: Einaudi.

Mozzillo, A. (1982). Viaggiatori stranieri nel sud. Milan, Italia: Edizioni di Comunità.

Pasolini, P. P. (1968, julio 12). Entrevista. La Stampa.

Petit, J. (1990). Le Corbusier. Testi e disegni per Ronchamp. Geneva, Suiza: Association Oevre De Notre Dame du Hout.

Purini, F. (1991). Un paese senza paesaggio. Casabella, 575-576, 40-7.

Rossi, A. (2002). Autobiografia Scientifica. Milano, Italia: Nuova Pratiche Editrice.

Teti, V. (2017). Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni. Rome, Italia: Donzelli Editore.

Tinazzi, C. (eds.) (2015). Sacri Monti e altre storie. Architettura come racconto. Soveria Mannelli, Italia: Rubbettino Editore.

Turri, E. (2004). Il paesaggio e il silenzio. Venezia, Italia: Marsilio.

Notas

El estudio de la investigación citada individua 14 ambitos territoriales: la Bovesia, l’Aspromonte, lo Stretto di Messina, la Cimosa Ionica, la Piana di Gioia Tauro, le Serre, la Piana di Sant’Eufemia e l’Istmo di Catanzaro, il Marchesato, la Sila, la Catena Paolana, il Vallo del Crati, la Cimosa Ionica Superiore, la Piana di Sibari e il Pollino.

Notas de autor

ORCID: 0000-0002-9888-497X

ottavio.amaro@unirc.it

ORCID: 0000-0001-7622-7488

mtornatora@unirc.it

Información adicional

CÓMO CITAR: Amaro, O. y Tornatora,

M. (2024). El proyecto de los lugares sagrados. Hierofanía en los paisajes de

Calabria. A&P Continuidad, 11(20), doi:

https://doi.org/10.35305/23626097v11i20.448

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/448 (html)