Dossier temático

Estructura, técnica y espacio: la Hospedería Colgante en Ciudad Abierta de Ritoque (2004-2007)

Structure, technique and space: Hospedería Colgante in the Open City of Ritoque (2004-2007)

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6089

ISSN-e: 2362-6097

Periodicidad: Semestral

vol. 10, núm. 19, 2023

Recepción: 11 Agosto 2023

Aprobación: 09 Noviembre 2023

CÓMO CITAR: Braghini, A. y Luza Cornejo, D. A. (2023). Estructura, técnica y espacio: la Hospedería Colgante en Ciudad Abierta de Ritoque (2004-2007). A&P Continuidad, 10(19), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v10i19.420

Resumen:

En 1971, la necesidad de vincular la enseñanza de la arquitectura más estrechamente con el territorio llevó a los académicos de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a crear la Ciudad Abierta, que fue concebida como un parque-laboratorio donde los docentes y alumnos pudieron experimentar la construcción de obras en su verdadera magnitud. A más de 50 años de su fundación, el artículo analiza el proceso de construcción y evolución de la Hospedería Colgante, el último de los proyectos del conjunto, realizado entre 2004 y 2007. A partir de la revisión de su proceso constructivo y tomando la condición espacial como criterio de interpretación, el presente texto se cuestiona cómo la concepción del espacio doméstico puede ser el resultado de la aplicación de una solución técnica, y no el fundamento formal de la prefiguración. La hipótesis que guía el análisis es que la condición espacial de la Hospedería Colgante es producto de una experimentación estructural, y el espacio interior, el elemento unificador de las componentes técnicas que la constituyen. La rapidez de ejecución y el bajo costo de construcción otorga a la obra el mérito de funcionar como prototipo de vivienda contemporánea.

Palabras clave: espacio doméstico, retícula estructural, prefiguración formal.

Abstract:

The need to link more closely architecture teaching to the territory led the academics of the School of Architecture of the Pontificia Universidad Católica de Valparaíso to the creation of Open City in 1971. It was conceived as a park-laboratory where professors and students could experience the construction of works in their true dimensions. More than 50 years after its foundation, this article analyzes the process of construction and evolution of Hospedería Colgante, the last project of the complex. It was built between 2004 and 2007. Departing from the review of the constructive process and regarding spatial condition as the interpretation criterion, it is questioned how domestic space conception can be the result of the application of a technical solution rather than the formal basis of prefiguration. The hypothesis guiding the analysis is that the spatial condition of Hospedería Colgante is the product of a structural experiment, and the interior space is the unifying element of the technical components that make it up. The rapid execution and the low cost of the construction give the work the merit of functioning as a prototype of contemporary housing.

Keywords: domestic space, structural grid, formal prefiguration.

Introducción

Desde los primeros años de actividad del Instituto de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1952), el cual se convirtió en 1967 en la Escuela de Arquitectura y Diseño (EAD), el espacio fue un término fundamental de la pedagogía y de las obras realizadas. El objetivo de sus integrantes fue, desde el comienzo, desarrollar un pensamiento crítico que les ayudara a reformular y reorganizar la enseñanza de la disciplina, rechazando la tradición Beaux-Arts y, al mismo tiempo, que les permitiera experimentar la factibilidad de los mismos métodos en la práctica profesional (Braghini, 2023).

A partir de las primeras obras[1], la organización espacial estaba íntimamente relacionada con la participación humana, cuya presencia era el elemento conector de las partes, determinando una postura teórica de matices fenomenológicos. Los proyectos iniciales dieron cuenta de la voluntad de los profesores por alcanzar un pensamiento libre, y tuvieron la capacidad de expresar aquello, algo que además quedó impreso en sus escritos que, a su vez, constituyeron un itinerario teórico a lo largo del ejercicio de la profesión. Se llevó a cabo como un proceso de investigación continuo que veía al estudio del espacio como un expediente especulativo para configurar una nueva forma de pensar y hacer arquitectura.

Fue así que, en 1969, un grupo de académicos y alumnos de la escuela formaron la Cooperativa Amereida, y en 1971 adquirieron terrenos junto al mar, en Ritoque (al norte de Viña del Mar), donde comenzaron a levantar lo que denominaron Ciudad Abierta (CA). Desde el principio, las obras se constituyeron como una praxis del aprendizaje de la arquitectura (EAD PUCV, 1992).

La génesis de la CA permitió a la EAD concretar y consolidar la necesaria vinculación de la enseñanza de la disciplina de manera más estrecha con el territorio (Pérez de Arce y Pérez, 2003), y según sus fundadores, fue concebida como un parque-laboratorio, un enorme escenario comparativo desde el punto de vista de la investigación y de la experimentación en la docencia y la práctica profesional, en la que tanto profesores como estudiantes podían ensayar la construcción de obras en su verdadera magnitud[2].

La vasta bibliografía consultada ha permitido complementar textos escritos por integrantes de la Escuela de Arquitectura con interpretaciones críticas de autores no vinculados con la institución. Esta doble perspectiva facilitó la revisión del lenguaje críptico que distingue a la escuela, y cuyos principios fueron empleados en las obras de la CA. La mayoría de los textos hacen hincapié en la relación entre poesía, ciudad y arquitectura, y encuentran su fundamento en el texto Amereida (1965) y en la idea de una economía de materiales a la base de la concepción y construcción de las obras, partiendo del postulado de que la arquitectura no depende del material, sino de la forma, para así trabajar con mínimos medios y obtener el mayor rendimiento con elementos de bajo costo (Browne,1985; Ivelic y Cruz, 1992; Mihalache, 2006).

Con respecto al vínculo entre arquitectura y poesía, Ivelic y Cruz (1992) explican cómo las obras se orientan por el acto, siendo esto una abstracción, una teoría que se vuelve espacio. También destaca cómo la obra nunca es preconcebida, sino que se va ajustando a su propio hacer, mostrando así una analogía con el obrar de la pintura y la escultura.

Cáraves (2007) ofrece una interpretación de la experiencia de la CA desde dentro, como uno de sus fundadores en 1972. Su tesis doctoral reúne y sistematiza, en un corpus, los postulados de la Ciudad Abierta de Amereida proclamados en los inicios, en torno a los actos de apertura y de fundación. El autor relata una serie de obras, todas muy diversas y construidas en tiempos distantes, y plantea además “una visión de la arquitectura entendida como arte y co-generada con la poesía”.

En cuanto a la economía de los materiales, Zegers (1998) sostiene que, en el caso de las obras de la CA, el acento está puesto exclusivamente en la idea, y esta es independiente de su materialidad, de modo tal que la obra se construye con lo que hay a la mano, y su materialidad no tiene valor si no está al servicio del fundamento. Izquierdo (1992) destaca que, antes del puro cumplimiento en la forma de los requerimientos que impone el proceso proyectual, la economía de medios y los datos del uso y del lugar, parece haber en las obras de la CA una voluntad general a priori en el modo de hacer un estilo. Y este se caracteriza por privilegiar el proceso del quehacer, sobre la obra como objeto terminado.

El mismo punto de vista es sostenido por Millán-Millán, quien describe el proyecto de Ciudad Abierta como un espacio físico en el que tuvieron cabida la experimentación, el aprendizaje y la vida desde la experiencia de la poesía y la arquitectura. Según el autor, lo desarrollado “en Ciudad Abierta fue una arquitectura sin previos, es decir, sin contextos que la hicieran enmarcarse. Es por ello por lo que decían que cada una de las obras había sido desarrollada en una abertura que interroga sobre el ser arquitectónico, hecho por el cual no desarrollarían dos elementos iguales. Se huía del modelo y de lo preestablecido en todo momento” (2019, p. 107).

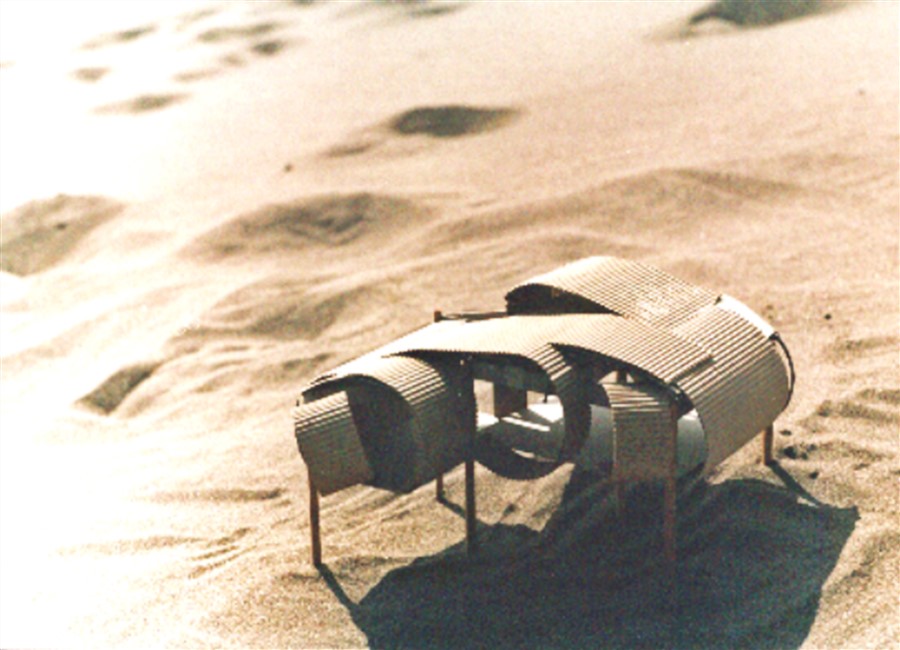

Respecto a su extensión territorial, es evidente que la CA se distanciaba de la idea estereotípica de urbe, ya que uno de sus fundamentos tenía que ver con la relación con las dunas del lugar y la mínima intervención del paisaje. Por ejemplo, Pendleton (1996) subraya el valor de ligereza que caracteriza a todas las obras, porque la manera en que estas tocan el suelo no provoca un fuerte impacto físico, sino que, por el contrario, permite que la tierra inicie la configuración del territorio. Esa ligereza también se valora por los materiales empleados, los que las vinculan con un tipo y proceso de construcción artesanal. Ambas dimensiones representan una ocupación humana del sitio.

Un último elemento por considerar es la relación que siempre ha existido entre las obras de la CA y la innovadora y radical pedagogía que se implementó a partir de 1952 en la Escuela de Arquitectura de la PUCV. Como afirma Pendleton (1996), el abandono de la enseñanza académica, la eliminación de la seducción teórica de la mesa de dibujo y el descubrimiento a través de los viajes resultan ser elementos importantes en las construcciones realizadas. Estos aspectos consolidan una actitud general que abraza la experiencia como un esfuerzo colectivo y teóricamente rechazan el conocimiento como la única base para una forma de actuar y hacer.

A 70 años de la fundación del Instituto de Arquitectura, que diera origen a la actual Escuela de Arquitectura de la PUCV y, a más de 50 de la fundación de la Ciudad Abierta de Amereida, es importante volver a cuestionar la actualidad del experimento a partir de la evolución de sus fundamentos. La revisión bibliográfica ha demostrado lo poco que han sido investigadas las obras llevadas a cabo a partir del año 2000, entre las cuales figura la Hospedería Colgante (HC), realizada entre 2004 y 2007. El único texto sobre la HC, escrito por Espósito y Luza (2015), explica sumariamente su proceso de construcción en el contexto del Taller de Obra en Ciudad Abierta, como parte del plan de estudios regular de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCV, sin otorgar particular atención a la espacialidad interior.

Problemática

Analizar la espacialidad interior de la HC permite verificar, en la actualidad, la evolución del debate acerca de cómo se concibe y se construye el espacio interior en la CA, siendo este el concepto a partir del cual se revolucionó tanto la enseñanza académica propuesta por el IA-PUCV a partir de 1952 en la Escuela de Arquitectura de la PUCV, como los fundamentos de los proyectos construidos. Dejando de lado los criterios bajo los cuales han sido históricamente interpretadas las obras realizadas en la Ciudad Abierta –la vinculación con arte y poesía y la economía de recursos– el artículo problematiza la relación entre el proceso creativo y la condición espacial de la obra. ¿Cuáles son los elementos que definen el espacio doméstico de la HC y cuál es el potencial actual de la propuesta de la HC? ¿Cuál es el resultado espacial de un proceso que opta por la experimentación tecnológica para responder constructivamente a la prefiguración formal de lo doméstico?

Hipótesis y objetivos

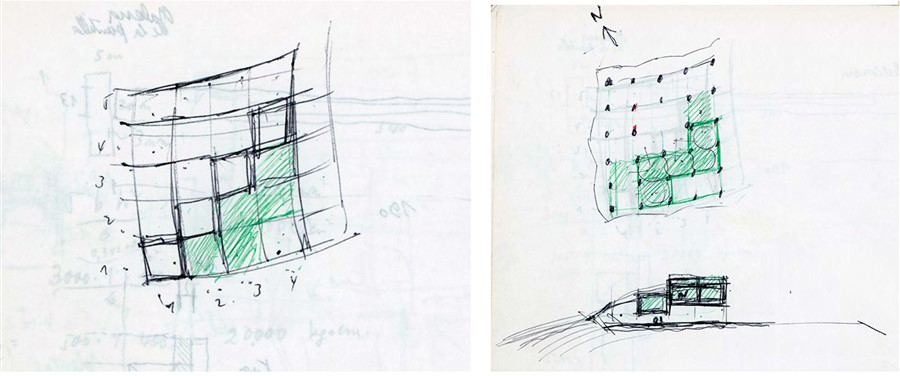

La hipótesis que guía el ensayo es que el potencial de la obra está en su condición espacial, resultado de una experimentación estructural en vez de una prefiguración formal, y que la planta libre resultante de las componentes estructurales y técnicas tiene la ventaja de generar un espacio adaptable a múltiples usos. A la estructura se le delega el rol de organizar el espacio, de modo que no está condicionada a la prefiguración formal. La aplicación de una tecnología y de un sistema estructural apto para sustentarla dan forma al espacio interior flexible, y la organización funcional y programática se adapta a la jerarquía espacial que depende de la estructura. Por esa razón, el objetivo del artículo es analizar la HC a partir de dos puntos de vista: desde su condición espacial, lo que conlleva la necesidad de compararla con obras anteriores de la CA para determinar analogías y diferencias en la manera de concebir el proceso de construcción del espacio interior; y desde el punto de vista del proceso constructivo, para destacar cuáles son los aprendizajes y su potencial replicable. A nivel metodológico, esto ha sido posible gracias a la amplia documentación fotográfica de las maquetas de estudio y de las distintas etapas de edificación presentes en el Archivo Histórico José Vial Armstrong. El hecho de no contar con plantas y cortes correspondientes a la obra construida testimonia la peculiar manera de concebir el proceso constructivo de las obras en la CA. La ideación y la construcción van de la mano en un continuo proceso de ensayo y error, sin existir ninguna forma preconcebida y fijada por medio de representaciones bidimensionales.

Durante el siglo XX, en el Cono Sur se asistió a una revisión crítica sobre las ideas del movimiento moderno en una renovada conciencia de la propia posición cultural y geográfica, que se tradujo en diferentes experimentaciones, tanto teóricas como prácticas. Dentro de este contexto se fundamentaron la creación del Instituto de Arquitectura de la PUCV y, posteriormente, la Ciudad Abierta de Amereida.

Como sostiene Forty (2000), la adopción del término espacio en el vocabulario arquitectónico está íntimamente relacionada con el desarrollo del modernismo, y sirvió a los arquitectos pertenecientes a este movimiento para identificar y legitimar la arquitectura que hacían y establecer un modo de referirse a ella.

Por otra parte, Moneo (2012) postula que en la época contemporánea la noción de espacio aún está presente en el proyecto arquitectónico, pero no de la misma manera que en la época moderna, porque entretanto ha perdido su condición sustantiva de no ser ya el punto de partida del proyecto, sino el resultado. Analizando algunas obras contemporáneas, el autor destaca categorías interpretativas que permiten establecer las características que asume la noción de espacio en esta era, y gracias a las cuales es posible diferenciar un proyecto contemporáneo de uno moderno, más allá de la cronología. El primer postulado es que en la arquitectura contemporánea el espacio es el producto y no el origen de la acción proyectual; el segundo, que la exploración de las posibilidades que ofrecen los materiales es la alternativa a la invención de un lenguaje, uno de los objetivos fundamentales del modernismo, hasta que fue sustituido por el descubrimiento de los valores expresivos de los materiales. Como tercer punto destaca la negación de la inevitable relación entre forma y función, oxímoron de la arquitectura moderna donde el plano es la herramienta metodológica que permite establecer la relación entre forma y función, garantizando la especificidad que el edificio requiere, mientras que en el último sostiene que la arquitectura contemporánea duda de esta y busca edificios capaces de aceptar cualquier uso, con indiferencia por el lugar.

Tomando como categorías de interpretación espacial aquellas identificadas por Moneo (2012), el ensayo analiza la HC a partir de sus condiciones de emplazamiento, de su proceso constructivo y de la relación entre función y forma. Así, es posible descifrar cómo su condición espacial demuestra continuidades y diferencias con las obras levantadas con anterioridad, y cuál es el aporte al conocimiento sobre la construcción de vivienda de bajos costos y recursos hoy en día en la Región de Valparaíso.

Para cumplir con los objetivos, se recopiló material documental de distintas fuentes. Se consultaron fuentes primarias y secundarias a fin de definir un marco teórico que delimitara y orientara la interpretación de las obras realizadas en la Ciudad Abierta. Estas han sido sistematizadas en: (1) el punto de vista poético; (2) el punto de vista del proceso constructivo; (3) el proceso de representación. El análisis trajo como resultado la definición de la condición espacial de la HC y de los elementos que la constituyen. El levantamiento de información relativa al proceso de construcción fue posible gracias a la amplia documentación presente en el Archivo Histórico José Vial Armstrong (EAD-PUCV), que cuenta con un detallado registro fotográfico de sus distintas etapas.

Desde el acto poético al emplazamiento de la hospedería

La Hospedería Colgante consolida una búsqueda de experimentación constructiva y espacial característica de las obras realizadas en la CA, donde se definió una manera de concebir la arquitectura bajo nuevas dimensiones, insertándose en los métodos disciplinares promovidos por la EAD, que alentaban a los docentes y a los alumnos a formular planteamientos teóricos que desencadenasen nuevas formas en la experimentación del espacio habitable, generando así una inversión respecto a la tradicional relación entre teoría y praxis.

Antes de insertarnos en el estudio de la obra, es importante destacar que el término con el que nos referimos a ella es hospedería y no vivienda, y este aspecto no es secundario. Cáraves (2007) sostiene que desde el principio (1971) las hospederías se construyeron para llevar a cabo una experiencia única, la de proyectar y ejecutar en simultaneidad. Pendleton (1996) se refiere a esa palabra como una casa que también sirve a la comunidad en su conjunto: por un lado, la comunidad es la propietaria; por otro, sus puertas están abiertas a todos los huéspedes, cuyo papel es visto como el de cuidadores. Al considerar la polisemia de significados dados a la noción de hospedería, cabe cuestionarse cómo un espacio sin pretensión de domesticidad previa a su construcción puede albergar las necesidades de una familia en la actualidad.

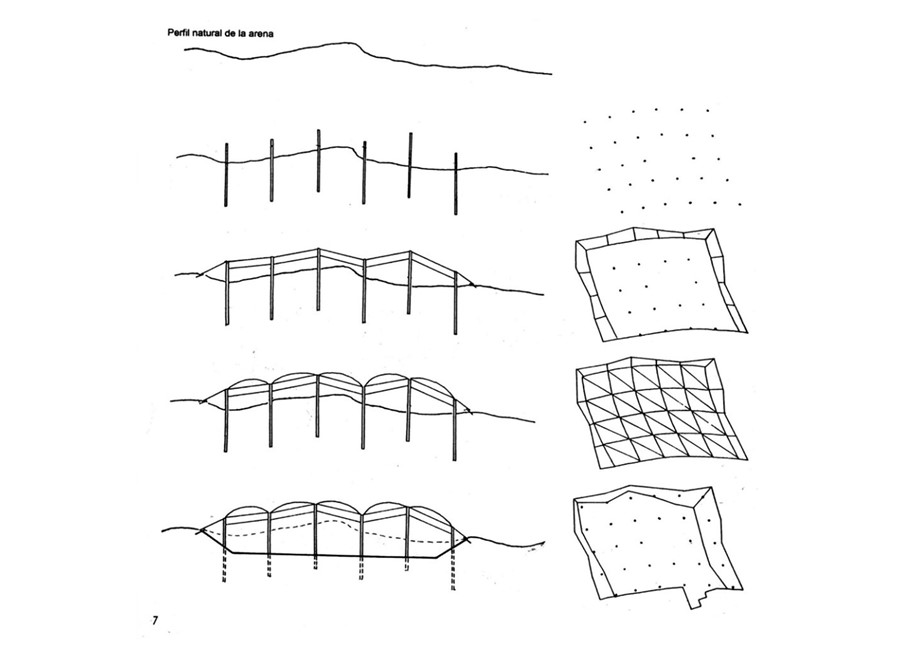

El origen de la HC resulta similar al del resto de las obras de la Ciudad Abierta: primero la comunidad acogió la propuesta de un ciudadano (como se suele llamar sus integrantes) de levantar una hospedería y luego se realizó un acto poético de apertura. Esto coincidió con una actividad lúdica que señaló el sentido original de la obra, y en la que se dibujó una cancha en las dunas. Esta indicación, al ser de carácter poético, se mostró como un mensaje abierto y al mismo tiempo enigmático para los oficios que participaron en el juego, y fue así como la ronda consideró que la primera extensión construida con materiales tendría que replicar la cancha, pero no con simples marcas en el suelo que delimitaran el tamaño del edificio, sino más bien como un cielo, puesto que las arenas debían conservar su libre movimiento. Por lo tanto, el desafío constructivo consistió en establecer una estructura que sostuviera una trama elevada que reprodujera las dimensiones del campo de juego.

La HC se inserta aproximadamente en la mitad de una línea diagonal imaginaria, con orientación suroeste, que une la Sala de Música (1972) y la antigua Casa de los Nombres (CDN, 1992- 2000). A pesar de la originalidad formal que la distingue, el proceso de edificación incorporó la herencia constructiva y espacial de la CDN.

En su concepción inicial, la HC replica tres aspectos que habían sido ya enfrentados en la CDN: su emplazamiento, su fundamento programático y su proceso constructivo. Ambas estructuras se definen por una retícula de pilares enterrada en las dunas, y la forma es consecuente con la exigencia de respetar la naturaleza del lugar, caracterizada por el manto constante de dunas y la relación que se da entre viento y arena.

En 1992, la CDN respondió a la necesidad de contar con un recinto capaz de reunir a la totalidad de la Escuela de Arquitectura en la Ciudad Abierta para la celebración de los 40 años desde su refundación. En la concepción y ejecución de este proyecto participaron profesores y estudiantes. El diseño tuvo como base la utilización de 29 pilares de hormigón pretensado, con una sección hexagonal y una apotema de 20 cm. Estos pilares, que se extendían a lo largo de 7 metros, estaban espaciados a 5.30 m entre sí y se disponían en un trazado reticular. Los pilares se insertaban en la arena sin perturbar la topografía. De manera simultánea, se construyeron los bordes de la planta utilizando losetas prefabricadas de hormigón que se integraban en la duna con un hundimiento de 40 cm, siguiendo una pendiente aerodinámica. Estas piezas prefabricadas actuaban como base del zócalo entablado, cuya altura variaba según la disposición del terreno y se conectaba con los bordes de la cubierta. Esta se componía de 20 casquetes prefabricados, indeformables y con forma trapezoidal, que se posicionaban en los cuatro vértices de los pilares, generando así el manto que protegía la estructura en su totalidad.

Este proyecto arquitectónico no sólo dio cuenta de una cuidadosa planificación estética, sino también de una consideración detallada de la funcionalidad y la integración con el entorno natural. La colaboración entre profesores y talleres dio como resultado una obra que armonizaba con la topografía y desafiaba la convencionalidad en su diseño y ejecución (Ivelic y Cruz, 1992). Como describen Pérez de Arce y Pérez, en la CDN “la arena comparece aquí como protagonista, sea porque configura la topografía dominante, sea porque, junto con el viento, desafía la estabilidad de cualquier construcción, sea porque su luminosidad implacable y dura exige actitudes precisas de proyecto, sea porque, en cuanto obstáculo al tránsito de las personas, constituye una improbable base para una obra de arquitectura” (2003, p. 80).

Las vinculaciones entre la HC y la CDN no se acaban en su emplazamiento, sino que continúan en cuanto a la herencia programática. Después de la primera etapa de celebración, los integrantes de la Ciudad Abierta se replantearon los posibles usos de la CDN. Para validar su presencia, se consideró necesario adaptarla a un espacio que alojara talleres. Sin embargo, su deterioro, sobre todo de la cubierta, implicó repensar el emplazamiento de los atelieres, lo que condujo a la ejecución de otros dos proyectos: las Celdas y la Hospedería Colgante.

Desde el cielo al piso: tecnología y espacio

El objetivo en la propuesta de la HC era fortalecer el vínculo ideal y formal entre el acto poético y la obra, y la idea de pender el piso desde una retícula aseguraba ese fin. Entonces, el desafío fue deconstruir el sistema tradicional de pilares y vigas y definir otro tipo de estructura –cuyo tamaño derivó de la dimensión de la cancha– que sostuviera los mismos paneles ocupados en el juego. De este modo, el suelo ya no sería un elemento estático de soporte, sino uno colgante.

La concepción del proyecto estaba dominada por una noción que supeditaba las decisiones formales a la estructura y se guiaba por el uso de un innovador sistema antisísmico empleado tradicionalmente en las fundaciones de edificios en altura que, en este caso, se transformaba en una opción certera.

La base del proyecto contemplaba una estructura primaria (reticulado de pilares y vigas maestras según un módulo de 3.5 por 3.5 m, por 4 m de altura); una estructura secundaria (tensores rotulados y suelo móvil); una estructura terciaria (muros perimetrales y techumbre), y, por último, un sistema de tabiques móviles, independientes de la retícula, que separan los recintos internos.

En virtud de considerar la dimensión temporal como variable de la condición espacial, durante las etapas finales la construcción enfrentó exigencias reales de una familia, y el problema a resolver fue cómo adaptar un programa de ese tipo, con una dimensión estructural predeterminada, si desde el principio no se tomó en cuenta ningún desafío programático.

En la actualidad, la base del funcionamiento del espacio interior constituye un despliegue de la racionalidad de la estructura portante, que emerge con su valor formal. No hay coincidencia entre estructura y programa, como ocurre en las hospederías más antiguas, y esto deja claro que su destino original no era el de vivienda, sino más bien ofrecer hospitalidad según las necesidades del momento. En su interior se eliminan todos los atributos espaciales de la arquitectura tradicional, y el espacio es concebido como una planta libre, tanto por su uso como para el movimiento del habitante en él.

El programa actual (se utiliza como residencia) es el resultado del espacio vivido. La hospedería se articula pragmáticamente en tres espacios: el primero es el núcleo familiar, llamado vestal, que se organiza, según la disposición libre de tabiques, en cocina, estar, habitación principal y baño privado. El segundo recinto, en principio concebido como una galería, o belvedere, estaba destinado a recibir esculturas y exposiciones que daban cuenta del presente de la Ciudad Abierta, y finalmente se convirtió en el elemento de conexión con otras dos habitaciones y un baño. En la idea inicial, el belvedere habría tenido que conectarse con el tercer recinto, que constaba de un estar para trabajar y hacer reuniones, llamado taller de obra; se trataba de un recinto de aproximadamente 60 metros cuadrados, al igual que el espacio principal actual.

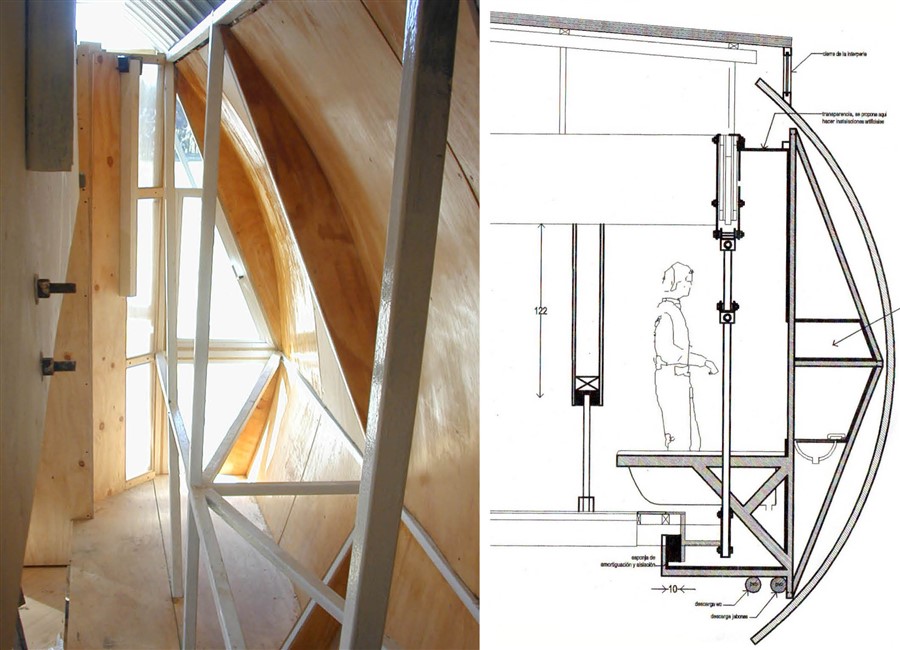

La decisión de que los suelos colgaran de las vigas maestras brindó la posibilidad de construir dobles rótulas, que eran las encargadas de disipar los movimientos inducidos por la estructura maestra, de tal forma que el movimiento llegara atenuado al piso.

Una vez resuelto que a través de tirantes rotulados los suelos se mantendrían suspendidos a cierta altura, permitiendo el flujo de la arena por debajo, se advirtió la conveniencia estructural de que los muros perimetrales trabajaran como planos rígidos. De este modo, la estructura de vigas y pilares no solo mantendría sus aristas por los herrajes trabajados con el sistema de marcos, sino que los planos perimetrales serían asistidos por muros independientemente indeformables. Estos se pensaron curvos, con el fin de proporcionar menor resistencia a las cargas laterales producidas por los vientos permanentes y de gran intensidad durante el invierno.

Desde el punto de vista del proceso constructivo, las faenas contemplaron distintas estrategias estructurales:

1. Pilares de madera. Se instalaron fundaciones de hormigón armado, y sobre estas, los pilares, que a través de piezas se basan en la estratificación para optimizar la resistencia, dado que era posible disponer el sentido de la fibra en el mismo orden que el de las piezas. La unión entre estas se logra a través de crucetas que amarran los 4 ejes verticales que componen cada pilar.

2. Vigas de cajón Warren y Pratt. La entramada fundacional se compone de distintas vigas de madera. Las de mayor longitud están concebidas según el principio de vigas de cajón.

3. Herrajes, articulaciones, adecuación de los espesores de las piezas metálicas y de los espesores y cantidad de pernos que amarran los pilares, la regularización de las bases para evitar los asentamientos diferenciales, como ayuda al esfuerzo de corte al que están sometidos los pernos.

4. Capiteles o coronas. Apoyos y empotramientos de las vigas en los pilares con elementos auxiliares de madera, que extienden el apoyo de las vigas, acortan la luz de trabajo y aumentan la sección en su eje, es decir, el último tramo de los pilares. Así, responden de manera más eficiente a los esfuerzos de flexión propios de una estructura de marco, donde se busca la continuidad en la transmisión de fuerzas. Una de las dificultades que se enfrentó fue juntar seis planos a distintas alturas en el espacio, en un punto que garantizara la continuidad de las fuerzas.

5. Articulaciones difusoras que cumplen con la aislación sísmica. La invención, bajo el principio de aislar la edificación del suelo, se realiza a través de las dobles rótulas –piezas fabricadas en el taller de Ciudad Abierta–, que consisten en piezas metálicas que permiten uniones libres de movimiento en dos sentidos. Esta idea se basa en los cardanes de los vehículos, que permiten la transmisión de la fuerza en elementos desalineados. Al ser dos articuladores, las potenciales deformaciones que se presentasen por movimientos sísmicos serían absorbidas por los acortamientos entre esas articulaciones o cardanes.

6. Suelos tableros. El piso de la obra se compone de tableros (2.44 x 1.22 m, de 15 mm de espesor), y cada uno posee una viga que lo atraviesa y se vincula en sus extremos con tirantes articulados. El objetivo era lograr una unión flexible entre los tableros.

7. Péndulos. Son pesos ubicados en cada unidad del suelo y que cuelgan de la estructura maestra con la finalidad de contrarrestar los movimientos producidos por los habitantes, debido al efecto de las rótulas en los tirantes. Cabe destacar que el largo del brazo del péndulo es determinante para el efecto de compensar esos movimientos. Por ello es que, debido a lo incierto de los movimientos del interior, se optó por la fabricación de péndulos cuyo brazo tuviera una longitud regulable. Esto último, además de ser poco habitual y entregar un proceso de observación del comportamiento en los movimientos del edificio, se aprecia como una correspondencia con el emplazamiento: la obra se ubica en un campo de dunas activo, es decir, donde el suelo es cambiante.

8. Paneles envolventes, muros perimetrales. Las planchas curvas de metal están pensadas para que la pintura no se adelgace y se agriete, lo cual daría paso al óxido. A su vez, las curvas perimetrales ofrecen menor resistencia a los vientos laterales y con ello disminuyen las cargas que podrían inducir movimientos. Junto con ello, la concavidad que se genera en el interior favorece un diseño único de equipamiento y mobiliario en obra que el uso de cada dependencia va requiriendo.

Resultados

La Hospedería Colgante nació de la voluntad de experimentar un sistema constructivo y tecnológico antisísmico a escala limitada, y gracias a ello se obtuvo un interior habitable con una determinada condición espacial que ha permitido adaptabilidad programática y dimensional. Por estas razones, el resultado es de tal potencia que este método disciplinar la convierte en un referente en cuanto al modo de ejercer la profesión en Latinoamérica. Es en este punto donde se advierte una coherencia con los fundamentos iniciales del Instituto de Arquitectura, que no se proponía componer un lenguaje arquitectónico con un consecuente estilo, sino que apuntaba a crear una nueva manera de pensar y hacer arquitectura.

Según las categorías del espacio contemporáneo identificadas por Moneo (2012), en la obra analizada el espacio es el resultado de un proceso constructivo donde la estructura determina la forma del habitar, y no al revés. El espacio no es el objetivo, sino que surge del uso de un sistema tecnológico que libera la forma de la subdivisión tradicional de la vivienda. Por lo tanto, representa un giro respecto a las maneras tradicionales de pensar un espacio doméstico, donde la elección constructiva es propedéutica a la realización de una prefiguración formal. La estructura coincide con el espacio y se deshace del valor de la envolvente como generadora de forma. Aunque entre las obras citadas por Moneo no hay viviendas, el análisis de la HC demuestra su validez también en el caso del espacio doméstico, por lo tanto, no solo valida su singularidad, sino que constituye un prototipo de vivienda contemporánea. En la HC la experimentación espacial va de la mano con el proceso constructivo y una tecnología de la época para que el edificio tuviera una óptima respuesta frente a las condiciones sísmicas a las cuales el territorio chileno está habituado. No existe la pretensión de consolidar un estilo ni un lenguaje, sino seguir las pistas dadas por la experimentación, conduciendo por lo tanto a un replanteamiento profundo de la manera de concebir la vivienda en la actualidad. La obra parece concordar con la idea de Nervi (1951), según la cual la imagen exterior de un edificio no puede sino reflejar de manera inequívoca una realidad interna de solidez en su estructura y ejecución constructiva. En otras palabras, su configuración estética debe surgir como una consecuencia ineludible de las decisiones tomadas en cuanto a su diseño estructural, y no ser el punto de partida.

En el proceso constructivo persiste la decisión de no seguir una idea de prefiguración y control por medio del dibujo de plantas y elevaciones, sino que este determina la forma final del espacio. El programa habitacional se despliega en una planta libre y las distintas funciones domésticas encuentran su lugar y/o se distinguen unas de otras por medio de cambio de niveles o por la ubicación de los tabiques que sirven de separadores. La autonomía estructural de estos facilita el ahorro de espacio y la generación de recintos flexibles y modificables en el tiempo, ya que se podían situar en línea o no con la retícula de soporte.

La simplicidad del sistema constructivo permite crear un espacio reproducible en gran tamaño, según las necesidades cambiantes de los habitantes, que cuenta con un potencial crecimiento infinito de la obra por medio de la yuxtaposición de partes. Una de sus ventajas es la rapidez de ejecución a través de la sistematización del proceso.

Respecto a los hallazgos que la experiencia de obra puede entregar en el contexto habitacional de la región de Valparaíso hoy, un aspecto a destacar es su valor de prototipo de vivienda en la sistematización de un método y de un proceso constructivo a partir de sistemas antisísmicos adaptados al hábitat doméstico. Su extraordinaria resistencia al terremoto ocurrido en 2010, de 8.8 Mw, demuestra la eficacia de la aplicación de los materiales de bajo costo. Sin embargo, hay un punto en el que la HC difiere de las categorías de obra contemporánea definidas por Moneo, en su relación con el entorno. Su actitud no es indiferente, sino todo lo contrario, y es precisamente el emplazamiento lo que releva su singularidad. El acto poético inicial establece el lugar, pero también el tamaño de la obra, y los paneles de madera ocupados en el juego determinan la dimensión del piso colgante. Este es el aspecto vinculado a la poesía que permite afirmar que se trata de una obra única.

Agradecimientos

A Leonardo Finotti, por poner a disposición las fotos de la Hospedería Colgante.

Referencias bibliográficas:

Braghini, A. (2023). El espacio como interpretación de la arquitectura. El IAU de la Universidad Nacional de Tucumán (1947-1952) y el IA de la Universidad Católica de Valparaíso (1952-1960) (Tesis de doctorado no publicada). Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.

Browne, E. (1985). Ciudad Abierta en Valparaíso. Summa,214, 74-81.

Cáraves S. P. (2007). La Ciudad Abierta de Amereida Arquitectura desde la Hospitalidad (Tesis de doctorado). Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña.

EAD PUCV. (1992). Ciudad Abierta de Ritoque. Revista Arquitectura Panamericana, 1, 130-141.

Espósito, G. F. y Luza, C. D. (2015). Talleres de Obra en Ciudad Abierta de Amereida. AUS, 18, 37-43.

Forty, A. (2000). Words and buildings: A vocabulary of modern architecture. Nueva York, Estados Unidos: Thames & Hudson.

Ivelic, B. y Cruz, F. (1992). UCV, Escuela de Arquitectura: Casa de Los Nombres. C.A., 87, 50-53.

Izquierdo, L. (1992). Comentario crítico. ARQ, 17, 35.

Mihalache, A. (2006). Huellas de Ciudad Abierta. ARQ, 64, 24-27.

Millán-Millán, P. (2019). De la Poesía a la experimentación: la Hospedería del Errante en Ciudad Abierta (Quintero, Chile). Proyecto, Progreso, Arquitectura, 20, 106-119.

Moneo, R. (2012). L’altra modernità: considerazioni sul futuro dell'architettura. Milán, Italia. Marinotti.

Nervi, P. L. (1951). El lenguaje arquitectónico. Buenos Aires, Argentina. Est. Graf. Platt.

Pendleton, A. M. (1996). The road that is not a road and the Open City, Ritoque, Chile. Cambridge, USA: MIT Press.

Pérez de Arce, R. y Pérez, O. F. (2003). Escuela de Valparaíso: grupo ciudad abierta. Santiago de Chile. Editorial Contrapunto.

Zegers, C. (1998). La ética de los materiales. ARQ, 39, 16-17.

Notas

Notas de autor

ORCID:0000-0003-3466-0640

anna.braghini@pucv.cl

david.luza@pucv.cl

Información adicional

CÓMO CITAR: Braghini, A. y Luza Cornejo, D.

A. (2023). Estructura, técnica y espacio: la Hospedería Colgante en Ciudad

Abierta de Ritoque (2004-2007). A&P Continuidad, 10(19), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v10i19.420

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/420 (html)