Dossier temático

Transición ecológica y extractivismo de litio en Chile. Gobernanza hídrica y degradación ambiental en el territorio indígena lickanantay

Ecological transition and extractivism of lithium in Chile Water governance and environmental degradation in the indigenous lickanantay’s territory

A&P continuidad

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

ISSN: 2362-6097

ISSN-e: 2362-6089

Periodicidad: Semestral

vol. 7, núm. 12, 2020

Recepción: 02 Marzo 2020

Aprobación: 03 Junio 2020

CÓMO CITAR: Figueroa Sánchez, J. (2020). Transición ecológica y extractivismo de litio en Chile. Gobernanza hídrica y degradación ambiental en el territorio indígena lickanantay. A&P Continuidad, 7(12), 30-41. https://doi.org/10.35305/23626097v7i12.248

Resumen: El presente artículo analiza la transición ecológica global y sus implicancias en la escala local de la cuenca del salar de Atacama en Chile. Como punto de partida, se reflexiona en torno a la transición hacia la movilidad eléctrica que articula un proceso de extractivismo de litio que genera degradación ambiental, afectando la disponibilidad hídrica y las formas de relación con la naturaleza del pueblo indígena lickanantay.

El artículo se divide en cuatro partes: en la primera, fundamentalmente de revisión documental en torno al nuevo modelo de desarrollo sustentable, analizamos cómo este se articula a un proceso extractivista en países de la periferia del desarrollo. En la segunda, examinamos datos estadísticos para comprender la importancia de Sudamérica como fuente de litio en los flujos económicos de escala global. En tercer lugar, profundizamos en el trabajo de terreno en cuanto a un análisis del discurso de la introducción de nuevos actores y la confrontación de estos con la perspectiva del pueblo lickanantay. Finalmente, proponemos un análisis desde la matriz teórica de la ecología política para indagar la gobernanza hídrica e identificar implicancias del proceso de degradación medioambiental, constatadas a partir de los relatos de actores indígenas sobre el proceso de transformación.

Palabras clave: transición ecológica, extractivismo, gobernanza hídrica, degradación ambiental.

Abstract: This paper analyzes the global ecological transition and its regional implications in the case of Atacama’s salt deposit basin in Chile. As a starting point, we reflect on the transition to electric mobility that gives rise to a process of lithium extraction which generates environmental degradation undermining water availability as well as the ways of relating to the nature of the indigenous lickanantay people.

The article is divided into four parts: in the first part –which is mainly a documentary review of the new model of sustainable development- we analyze how this model articulates an extractive process in countries within the periphery of development. In the second one, we examine statistical data in order to understand the importance of South America as a source of lithium in global economic flows. In the third part, we delve into the field work in terms of a discourse analysis dealing with the introduction of new actors and their confrontation with lickanantay people’s perspective. Finally, we propose an analysis grounded on the theoretical matrix of political ecology so as to address water governance and identify the implications of the process of environmental degradation which are embodied in indigenous actors’ stories about the transformation process.

Keywords: cological transition, extractivism, water governance, environmental degradation.

Introducción

Actualmente vivimos un proceso de cambio de modelo a nivel global, un conjunto de transformaciones que se ha definido como transición, ya que se propone un cambio en distintos ejes –político, económico, social y ambiental– hacia un modelo de desarrollo sostenible que plantea el crecimiento económico de nuestra sociedad en coherencia con el cuidado de nuestro medio ambiente.

Una de las principales estrategias desplegadas para este efecto es aquella de disminuir la huella de carbono, es decir, el cambio de fuentes energéticas en la industria automotriz. Así, la movilidad eléctrica ha tomado vital importancia desde la invención de las baterías ion-litio, permitiendo un proceso de transición hacia una nueva movilidad urbana como territorial. De esta manera, el litio se ha posicionado como un mineral estratégico para el desarrollo sostenible y la transición ecológica.

Sin embargo, surgen algunos cuestionamientos sobre la real sostenibilidad del proceso global de transición ecológica, ya que se proponen soluciones sustentables para los países desarrollados, pero se reproducen procesos extractivistas en países en vías de desarrollo.

Nuestro objetivo es identificar las interdependencias transregionales (Göbel, 2013) entre las estrategias del desarrollo sostenible de escala global, y las implicancias en cuanto a la degradación ambiental a la escala local del territorio Lickanantay de la cuenca del salar de Atacama, derivadas del extractivismo de litio.

Las implicancias de este proceso de interdependencia son múltiples, sin embargo, la siguiente investigación se enfoca en aquella de mayor impacto para los lickanantay, el desequilibrio hídrico. Esta problemática se desprende del modelo de gobernanza medioambiental neoliberal (Bakker, 2007) constituido en la cuenca del salar como el modelo político que valida las estructuras de apropiación de recursos naturales y de relaciones de poder que establecen su acceso. Este conflicto reproduce dinámicas de injusticia espacial (Bret, Gervais-Lambony, Hancock y Landy, 2010) en cuanto a dos de sus ejes fundamentales: el distributivo y de reconocimiento (Astudillo y Sandoval, 2019), cuestiones que se expresan en la tensión existente en torno a la asimétrica repartición tanto de los impactos medioambientales como de derechos de aprovechamiento hídrico. Adicionalmente, es posible observar una tensión en torno a la identidad étnica y a su posición en lo relativo a los lenguajes de valoración y de reconocimiento como sujetos impugnadores pertenecientes al pueblo lickanantay. Estos antecedentes consolidan las relaciones de poder y la validación de formas de conocimiento oficial que configuran injusticias desde la asimetría y la segregación.

Metodológicamente, se presenta en primer lugar un diagnóstico en base al análisis documental de la cuestión ecológica en la política internacional. A continuación, se examinan datos estadísticos vinculados a la importancia de la región del triángulo del litio. Finalmente, se aborda el caso de estudio correspondiente a la cuenca del salar de Atacama, mediante entrevistas cualitativas, considerando tanto la valoración de los nuevos actores económicos existentes en la zona, como también la percepción del proceso de transformación del territorio derivado del extractivismo, a través de los discursos de dirigentes indígenas y técnicos de la unidad de medioambiente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). Estos relatos se posicionan como primera fuente para comprender la degradación ambiental que ha implicado la transición ecológica en la cuenca del salar de Atacama. Para lo cual se propone un diagnóstico desde la ecología política enfocado en la dialéctica entre sociedad y medioambiente (Blaikie y Brookfield, 1987), abordado en cuatro ejes (Bustos, Prieto y Barton, 2017): naturaleza, propiedad privada, conocimiento y poder.

Transición ecológica y extractivismos de escala global

A partir de la publicación del estudio Los límites del crecimiento (Meadows, Meadows, Randers y Behrens III, 1972), la hipótesis de límites planetarios al crecimiento poblacional y económico ha ganado fuerza, estableciendo una disociación entre crecimiento económico y conservación del medio ambiente, llegando a plantearse que “no había planeta suficiente para que todos sus habitantes tuvieran el estándar de vida del Primer Mundo” (Estenssoro y Vásquez, 2017) en la primera conferencia sobre medioambiente celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972. Como respuesta a esta tensión, en 1983 la ONU crea la Comisión Mundial sobre Medioambiente y Desarrollo (CMMAD), que publica el informe Nuestro Futuro Común, en el cual se define por primera vez el concepto desarrollo sostenible, como aquel que debe “asegurar satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (CMMAD, 1987). Establece así una perspectiva a largo plazo para el desarrollo humano y económico: un tema clave del informe se refería al problema de reconciliar los conceptos de desarrollo económico y conservación del medioambiente.

La reconciliación de estos conceptos fue retomada en la siguiente conferencia en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, en la que se avanzó en la hipótesis del desarrollo sostenible como elemento central y se abrió el debate para producir una agenda a largo plazo además de definir los tres pilares fundamentales para el desarrollo sustentable: conservación del medioambiente, crecimiento económico y justicia social. El desarrollo de Río92 fue considerado un éxito, posibilitando una continuidad de las siguientes conferencias. En este sentido, en las siguientes cumbres –Johannesburgo (Sudáfrica) de 2002 y Río de Janeiro (Brasil) de 2012– se llevó al debate internacional la cuestion del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la huella de carbono. Estas perspectivas se materializaron en la firma en 1998 y la puesta en marcha en 2005 del Protocolo de Kioto, el cual se posicionó como un acuerdo para promover el desarrollo sustentable e incluyó la disminución de la emisión de CO2 y gases de efecto invernadero, y propuso una transición de fuentes energéticas de origen fósil hacia fuentes renovables de energía.

Si bien este modelo se plantea dentro de parámetros que implican una sostenibilidad en el tiempo para la producción económica y el medio ambiente (CMMAD, 1987), el aspecto económico se prioriza sobre los otros pilares, estableciéndose nuevas formas de crecimiento económico de escala global en torno al desarrollo sostenible, tales como el intercambio de bonos de carbono o aquellos relacionados a la industria de la movilidad eléctrica.

Como consecuencia del desenvolvimiento de la política internacional sobre el desarrollo sostenible, se ha consolidado la contrahipótesis de decrecimiento (Escobar, 1996), la cual presenta un escenario contrario al promovido por la ONU, estableciendo como pilares fundamentales la restauración del medio ambiental, el decrecimiento económico y la justicia social. No obstante, para la puesta en marcha de este modelo se plantean transiciones en distintos ejes. En este marco, el movimiento cities in transition se posiciona como una alternativa de cambio hacia un modo de vida ecológico. Este movimiento se fundamenta en principios de resiliencia local (Hopkins, 2008), que solo resulta concebible a través de un proceso de transición ecológica, el cual implica una transformación radical de la forma de vida en las ciudades y el territorio a través de la restauración del medioambiente y el decrecimiento económico. Este último podría consolidarse mediante 3 transiciones: agroalimentaria, industrial y energética.

Si bien la transición ecológica es fundamental para alcanzar el modelo de desarrollo sostenible, este concepto es una instrumentalización de estrategias circunscritas a este último, por lo cual es necesario subrayar la contradicción entre los dos modelos propuestos. Mientras el desarrollo sostenible planteado por la ONU promueve un crecimiento económico fundamentado en la mercantilización de la naturaleza, la transición ecológica propuesta por Hopkins (2008) plantea soluciones desde la resiliencia a escala local, a partir de una perspectiva de decrecimiento económico.

A pesar de la validación internacional, una de las principales manifestaciones del discurso ecológico en el desarrollo territorial se encuentra relacionada a la sustitución de fuentes energéticas en la industria automotriz, responsable de un porcentaje importante de las emisiones de CO2 a nivel mundial, considerándose como un avance estratégico la invención de la batería ion-litio como tecnología para la movilidad.

Correlativamente, esta estrategia de decarbonización es una propuesta que se materializa principalmente en soluciones ecológicas para los países en el centro del desarrollo global, no para los países en vías de desarrollo. Esta premisa, como expone Göbel (2013), se explica a partir del esquema de interdependencias transregionales entre el norte y el sur global. Este esquema es un modelo de flujos económicos y productivos de escala global vinculados al desarrollo de la tecnología verde en la industria automotriz, donde los principales consumidores son Europa, USA y ciertos países orientales, y los productores se encuentran en Asia, Alemania y USA. No obstante, los países donde se extrae la materia prima fundamental para la producción, el litio, son países del hemisferio sur en los cuales no existe un desarrollo importante en materia de movilidad eléctrica, tal es el caso de los países que conforman el denominado Triángulo del litio.

Flujos económicos globales en el Triángulo del litio

La Puna de Atacama es la región geográfica donde se ubica el Triángulo del litio, integrado por tres países: Bolivia, Argentina y Chile. Esta zona de los Andes se caracteriza por estar habitada ancestralmente por indígenas de diferentes etnias denominadas en su conjunto atacameños, los cuales tradicionalmente se caracterizaban por actividades trashumantes como el pastoreo además de la organización en asentamientos agrícolas.

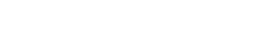

Al interior de esta zona se encuentran el salar de Uyuni en Bolivia, el salar del Hombre Muerto en Argentina y el salar de Atacama en Chile, los cuales concentran más del 56% de la reserva mundial de litio en forma de salmuera. Como se puede observar en el gráfico, Chile, Argentina y Bolivia poseen 32,2 millones de toneladas de la reserva mundial de litio que equivale a 65 millones de toneladas (United States Geological Survey, 2019). Demostrando una distribución polarizada del recurso, este polígono compuesto por estos tres salares es denominado el Triángulo del litio.

Complementariamente a la situación de concentración del recurso mineral, esta región se caracteriza por ser una zona cordillerana del desierto de Atacama, el más árido del mundo con los mayores índices de evapotranspiración a nivel mundial (Dirección General de Aguas, 2013). Además, es una zona geográfica de rápido acceso internacional, ya que se encuentra cercana al océano Pacífico. Estas condiciones son trascendentales para el negocio de la extracción del litio, dado que la superposición de estas tres situaciones coloca a la zona en un área de interés económico global. Esto se puede observar en dos cifras correlativas: por una parte, en el aumento de la demanda de baterías de litio de la industria automotriz y por otra, en el aumento constante del volumen de exportación de litio desde el Triángulo del litio. Según la USGS (2019), el aumento histórico del volumen de extracción tanto de Chile como de Argentina fue exponencial, constituyéndose ambos en los principales exportadores a nivel mundial, durante la primera década del siglo XXI. Esta situación fue revertida por Australia en 2018, siendo el principal exportador con 51.000 toneladas (USGS, 2019), cerca del 60% del total mundial exportado ese año, seguido por Chile que exportó 16.000 toneladas (USGS, 2019) y Argentina que exportó 6.200 toneladas (USGS, 2019), los cuales en conjunto exportaron el 26% del total mundial en ese año. Cabe señalar que en Bolivia, a pesar de ser una de las principales reservas de litio del mundo, hasta el año 2019 no se realizó actividad extractiva con fines de exportación internacional. (Fig. 1)

El estado liquido de la reserva de litio en esta región es relevante para comprender el vínculo entre el proceso económico global y la degradación medioambiental: teniendo en cuenta que el litio está mezclado con aguas subterráneas, encontrándose como salmueras de alta concentración mineral, el extractivismo de litio supone entonces extractivismo hídrico. En este sentido, los volúmenes de exportación de litio implican importantes volúmenes de extracción y evaporación de agua, intensificando así una condición de riesgo hídrico ya existente en la región.

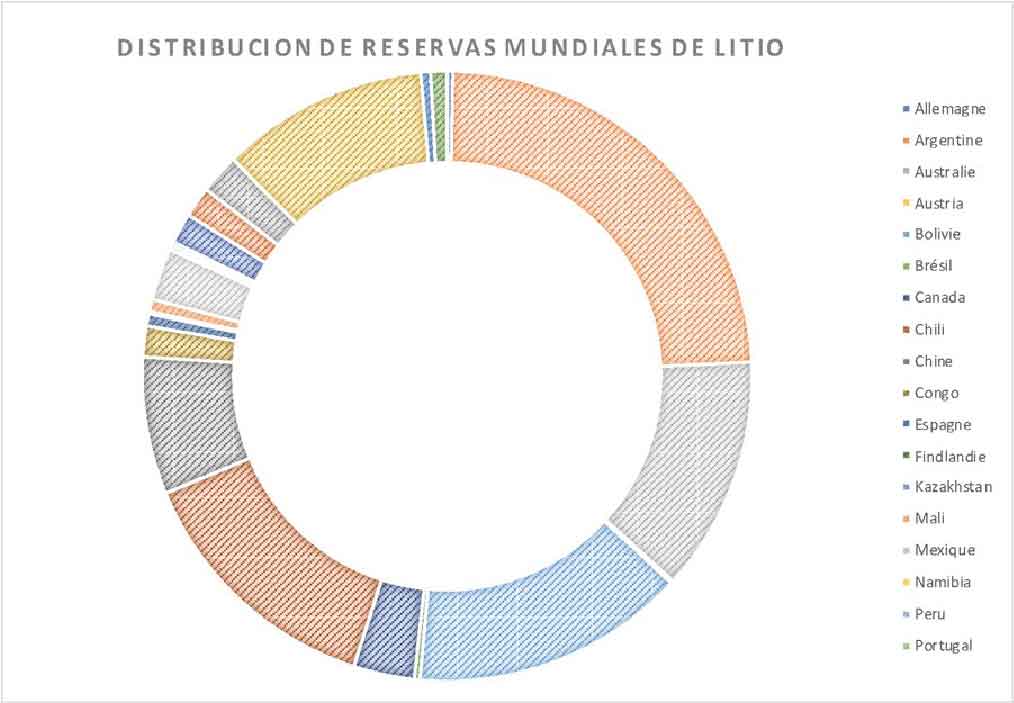

A pesar de las condiciones geográficas transversales para los tres países, sumada a la distribución similar de las reservas de litio, los volúmenes de extracción históricamente han sido diferentes en cada país. Lo anteriormente expuesto es consecuencia de distintos modelos de política de minería y gobernanza medioambiental e hídrica, entendiendo estas como el marco legislativo enfocado en la gestión territorial del medioambiente, recursos minerales e hídricos. Por un lado, Bolivia se planteaba –hasta antes del reciente golpe de estado– como un país que estatalmente buscaba constituir un proceso de extracción e industrialización del litio (Jerez, 2018; Ströbele-Gregor, 2013). Argentina, por su parte, presenta una dualidad frente al extractivismo del litio, ya que existe un marco legislativo de liberalización de recursos naturales que incentiva la inversión extranjera, y por otro lado, una construcción de conocimiento científico y geopolítico (Fornillo, 2018; Göbel, 2013; Jerez, 2018). Finalmente, Chile se posiciona en una condición particular ya que el litio es un mineral estratégico de propiedad exclusiva del Estado; no obstante, es objeto de concesión para industrias extractivistas nacionales y trasnacionales (Gundermann y Göbel, 2018; Jerez, 2018). Además, posee un sistema de gobernanza hídrica y ambiental que facilita el proceso extractivista. (Fig. 2)

Confrontación de visiones en la cuenca del salar de Atacama

El caso chileno es un área de estudio relevante, debido a las dinámicas territoriales que se articulan como consecuencia de la introducción de una actividad económica de escala global en un territorio indígena desvinculado de los beneficios ecológicos de la transición hacia nuevas fuentes energéticas. En este sentido, se destacan tres elementos necesarios para el análisis. En primer lugar, la constitución de la naturaleza como un producto social de acumulación capitalista (Smith, 1984), situación que detona la confrontación entre actores dadas las diferencias de relación con el medioambiente. En segundo lugar, la constitución de la propiedad privada y los recursos naturales como bienes de mercado transables (Bustos, Prieto y Burton, 2017), observable en cómo se articula la gobernanza hídrica en la cuenca. Finalmente, la construcción de formas de conocimiento oficiales que permiten concretar iniciativas de extractivismo que desestiman las formas ancestrales de conocimiento (Leff, 2010), cuestión manifestada en la validación de un modelo económico por parte del Estado que desdeña la cosmovisión indígena local.

La interacción de estos elementos constituye una dinámica territorial de degradación ambiental que desencadena la articulación de un escenario territorial de tensión entre los diferentes actores, debido a la confrontación de diversas formas de habitar y de relacionarse con la naturaleza, condiciones que se consolidan en un conflicto socioambiental en torno a la extracción del litio.

La cuenca del salar de Atacama es un territorio ancestralmente habitado por el pueblo atacameño de los lickanantay que se caracteriza por ser un pueblo vivo, en movimiento y constante transformación que se ha visto tanto afectado como beneficiado por la introducción del extractivismo del litio en su territorio.

Este grupo étnico posee una herencia cultural vinculada a una cosmovisión que otorga al medioambiente –la biodiversidad, los recursos naturales, el paisaje y el agua– un valor central, estructurando creencias y ritos en torno a fenómenos naturales en sincretismo con prácticas religiosas cristianas, donde el agua es considerado el elemento fundamental para la existencia de la vida y la mantención del ecosistema del salar. Adicionalmente, los lickanantay que viven en situaciones de ruralidad poseen una organización territorial en comunidades denominadas ayllus, que se distribuyen en torno al oasis, las quebradas y los cursos de agua. Esta comunidad indígena desarrolla actividades económicas tradicionales como el pastoreo de llamas y la agricultura de maíz, que implican un conocimiento profundo del territorio, evidenciado en el sistema agrícola de los ayllus estructurado en base a canales artesanales que permiten el regadío mediante inundación. Asimismo, conviene destacar que las rutas de trashumancia para el pastoreo conectan diferentes zonas de refugio en la alta cordillera con áreas para alimentar a los ganados en los límites del salar.

A pesar de estas herencias tradicionales, actualmente los lickanantay son un grupo étnico heterogéneo en constante revalorización, en el cual existen diferentes matices entre habitantes urbanos y rurales. En efecto, las prácticas tradicionales propias de su pueblo se han ido transformando significativamente (Gundermann y Göbel, 2018). Por una parte, esto se debe a la yuxtaposición de procesos consecutivos de éxodos poblacionales que han fragmentado las comunidades y por otra, al proceso de chilenización que ha implicado una desarticulación de prácticas culturales y del reconocimiento como indígenas. Además, conviene subrayar un cambio en las actividades económicas tradicionales existentes en la cuenca del salar: el exponencial desarrollo del turismo durante las últimas décadas se posiciona como una fuente laboral para aquellos lickanantay que habitan el espacio urbano, pero simultáneamente entraña una pérdida de la capacidad agrícola, dada la profundización de la escasez hídrica como consecuencia del proceso de desertificación y cambio climático.

Sin embargo, durante la década del 90 el Estado chileno comenzó un proceso de reconocimiento oficial de las comunidades indígenas en todo el país (Gundermann y Göbel, 2018) a través de la promulgación de la ley n° 19.253, conocida como ley indígena, la cual crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En la cuenca del salar de Atacama, este proceso se materializó en la constitución de entidades jurídicas que representaban a las distintas comunidades, consolidándose 18 comunidades indígenas y una entidad de coordinación política, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), el cual debe coordinar territorialmente a las comunidades entre sí, además de representarlas ante otros actores, como el Estado y las empresas.

Si bien existe una fragmentación histórica del pueblo lickanantay, este proceso se ve agudizado a partir de la introducción de la actividad extractiva del litio en el salar de Atacama (Gundermann y Göbel, 2018), actividad que se introduce en la segunda mitad del siglo XX dado el valor del litio para la producción de energía nuclear, situación que conlleva su declaración como mineral estratégico de propiedad exclusiva del Estado en 1979 (COCHILCO, 2009). Como consecuencia, se subdivide el salar en unidades territoriales denominadas bienes mineros. Como se puede observar en la figura 3, el área central del salar de Atacama –en rojo– es una zona de propiedad exclusiva del Estado a diferencia de las otras áreas –en azul y en verde– que son áreas de concesión minera, es decir, áreas de cesión de derechos de propiedad de subsuelo para la actividad minera.

La condición de exclusividad del mineral para el Estado chileno no ha impedido la introducción de actividades extractivas de salmuera de litio, concretándose la primera faena en 1984 gracias a un acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Foote Mineral (actual Albemarle). Esta situación se repite a través de la concesión de bienes mineros al interior del salar a SQM, empresa que comienza su actividad extractiva en 1994.

Históricamente, Albermarle se caracterizó por una relación de cooperación con las comunidades indígenas, situación que se materializó en el año 2014 en un Convenio de Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo donde se aplicó en su totalidad el convenio de consulta indígena 169 de la OIT. Este acuerdo, entre múltiples elementos, ha significado un aporte económico de un 3% de las utilidades hacia las 18 comunidades y el CPA. Complementariamente, la ratificación de este acuerdo permitió la prolongación en 2017 de la cuota de extracción de litio hasta el año 2043 (Jerez, 2018).

Por otro lado, SQM se caracteriza por ser una empresa que históricamente ha tenido una relación conflictiva con las comunidades indígenas, debido a múltiples factores tanto de impacto social –en el poblado de Toconao lugar donde se encontraba su campamento– como de impacto ambiental en el salar. Complementariamente, en el año 2017 la minera SQM a través de un recurso legal contra CORFO, consiguió –sin realizarse ninguna consulta indígena como está definido por ley– una extensión de la superficie de concesión como de la cuota de extracción de litio hasta el año 2030 (Jerez, 2018). (Fig. 4)

La introducción de estas actividades extractivas en la cuenca del salar de Atacama marcó un punto de inflexión en las formas de relación que existían en el territorio, ya que ahora no serían solamente las comunidades indígenas y su cosmovisión las que habitan el territorio, sino que irrumpen nuevos actores económicos y nuevas formas de relación con la naturaleza. En palabras de uno de nuestros entrevistados, esta dinámica territorial confronta visiones en contradicción ya que:

Para el mundo lickanantay agua es agua, no se diferencia entre agua dulce o salmuera […]. Además desde la cosmovisión, el hombre en sí o el ser humano no es lo único, tenemos hermanos menores también y es todo el ecosistema. Entonces el impacto está, es la mala política de extracción, eso yo creo que cualquier institución indígena lo entiende así, cualquier individuo que sea lickanantay entiende que la extracción es negativa (Dirigente indígena de 36 años, de Taconao, comunicación personal)

El testimonio nos muestra que la perspectiva de las comunidades atacameñas en torno a la actividad extractiva de litio con su entorno es negativa, tanto en lo cultural como medioambiental, fundamentalmente porque se observa un desconocimiento hacia la cosmovisión indígena, además de una percepción como agente degradante del medioambiente debido a la extracción de salmueras que afectan el equilibrio ecosistémico de la cuenca. Complementariamente se podría rescatar que:

El salar, el agua, son espíritus, no son recursos, ahí está el choque cultural potente. Sin embargo, como te decía, los impactos no creo que sean tan evidentes hasta que ya estén gastadas completamente las aguas fósiles […] la acción antrópica es mucho más rápida que el desgaste natural (Exdirigente indígena de 36 años, de Solcor, comunicación personal)

En este relato, se observa una confrontación de perspectivas, ya que se reconoce la actividad indígena como respetuosa de su entorno, destacando la concepción cultural en relación al agua, vinculada a elementos cosmológicos tradicionales y “no recursos”. En esta frase se observa la confrontación radical de concepciones en torno a la naturaleza. Ademas, es interesante constatar que se reconoce un “desgaste natural” en la cuenca; sin embargo, se manifiesta que la acción antrópica es mucho más rápida en sus efectos.

En ambos relatos, el recurso hídrico posee un valor estructurante. Ya sea para la cultura indígena porque posee un valor espiritual y trascendente para el medioambiente, o para la industria donde es un producto de acumulación y explotación, siendo reducido a un bien de mercado.

Herencias de la dictadura. Gobernanza hídrica y degradación ambiental

Para comprender las relaciones entre los diferentes actores y el medioambiente se debe advertir cómo se construye históricamente el actual modelo político-económico chileno, ya que “una ecología política de Chile necesariamente tiene que enfrentar la cuestión de cómo los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 continúan dando forma a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en el presente” (Bustos, Prieto y Barton, 2017). En efecto, la dictadura permitió que se instaurase un esquema de relaciones de poder y una serie de cambios legislativos que permiten la articulación del actual modelo de gobernanza medioambiental, a través del cual se reparten derechos de propiedad sobre la naturaleza, reproduciendo de este modo una problemática en torno a la distribución de derechos de agua en la cuenca del salar de Atacama.

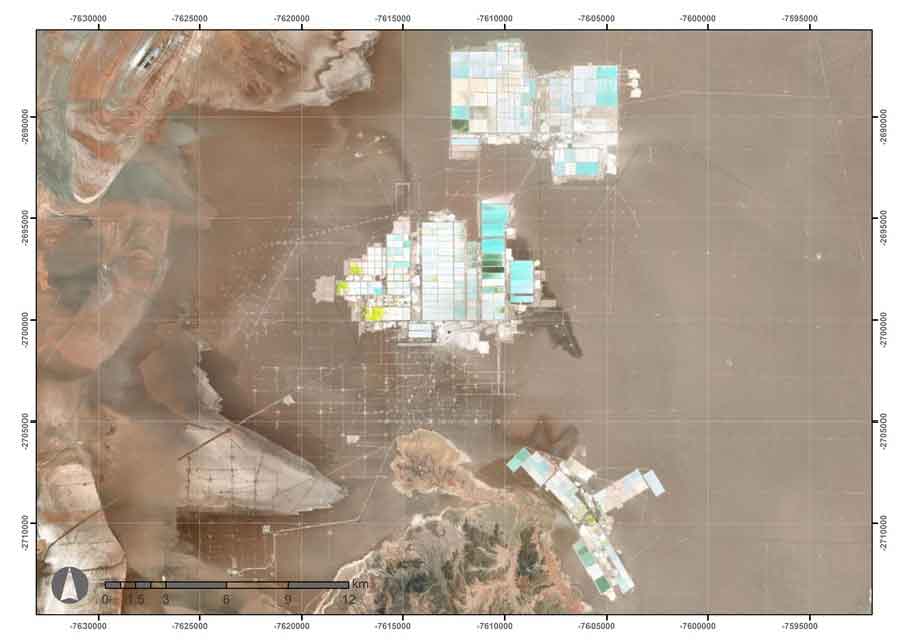

La principal materialización de este marco legislativo es que Chile es el único país del mundo donde el agua es un bien de mercado, generándose así la cristalización de un modelo de liberalización de los recursos naturales. La actual gobernanza hídrica y ambiental implica la materialización de una serie de cambios legislativos, siendo los principales antecedentes: la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1981), el Código de Aguas (1981), el Código de Minería (1983) y la Ley de bases del Medio Ambiente (1994). Este marco de gobernanza facilita la introducción de la inversión extranjera, como el caso extractivista, consolidando la concepción de la naturaleza como insumo de acumulación capitalista y priorizando la propiedad privada como un derecho sobre los derechos indígenas y ambientales. (Fig. 5)

La lectura de la gobernanza hídrica desde la distribución de derechos de agua nos permite observar que existe una segregación en el acceso, ya que –como se puede observar en el gráfico– existe una desproporcionalidad en el otorgamiento de derechos de agua. La minería posee derechos por 1.308 l/seg y la agricultura 1.571 l/seg. No obstante, el tipo de fuente es determinante para que el aprovechamiento sea efectivo. Ya que la agricultura utiliza cursos de agua superficiales entonces el aprovechamiento no es efectivo dada la condición de escasez hídrica; por el contrario, la minería hace efectivo el 85% de los derechos ya que realiza extracciones directas del acuífero.(Fig. 6)

A; por el contrario, la minería hace efectivo el 85% de los derechos ya que realiza extracciones directas del acuífero.

Sin embargo, estas estadísticas de la DGA no incluyen un elemento a considerar: la extracción de salmueras. Bombeo que corresponde a “1.700 l/seg para SQM y 442 lts/seg a Albemarle […] en su conjunto significa una extracción diaria de 200.000.000 de litros de aguas” (Jerez, 2018). Cifra que equivale al doble de la cantidad de derechos de agua otorgados para el uso minero. Esta situación se pudo constatar en el trabajo de terreno ya que:

Se nota bastante en la cantidad de agua que baja ya que cada vez es menos. Además, en el verano se evapora, antes teníamos un río, ahora es solo un hilito. Entonces ahora regamos con canales, pero igual no alcanza el agua, estamos regando una cosecha cada 20 o 25 días. […] Pero aun así tenemos choclos todavía, perales, alfalfa, tenemos varias cosas. Pero es solo una agricultura para consumo propio, porque no nos alcanza para comerciar (Dirigente indígena de 48 años, de Coyo, comunicación personal).

Es impactante, por ejemplo, en Peine ellos tienen 1,5 l/seg y al frente te están extrayendo 4.000 l/seg, es desproporcionado. Entonces ese es uno de los temas que te da que pensar, porque los pueblos están extrayendo poca agua pero al frente están sacando muchísima. (Profesional de la unidad de medioambiente CPA de 34 años, de San Pedro de Atacama, comunicación personal)

Estos relatos evidencian un acceso diferenciado y desproporcionado en el aprovechamiento del recurso hídrico, situación que demuestra una condición de injusticia ambiental en torno a la distribución del acceso al agua en la cuenca del salar de Atacama. Esta situación se desprende de la gobernanza hídrica consolidada a través del Código de Agua, documento en el cual no se consideran como agua a las salmueras, dada su concentración mineral. Sin embargo, las salmueras conforman el núcleo del acuífero de la cuenca (DGA, 2013), siendo un elemento fundamental para la conservación del ecosistema local. En efecto, es reconocido desde el pueblo lickanantay, ya que según mencionan:

Nos dicen, que nuestras napas no son de agua, sino que agua con sal y litio. Pero nosotros aquí en la laguna Tebenquiche hemos comprobado que hay agua dulce y agua salada en el núcleo […] el ecosistema se conforma de eso, por lo tanto, si hay más agua dulce o agua salada se va a perder ese ecosistema. Entonces, cada vez que van sacando salmueras se va cambiando el ecosistema (Dirigente indígena de 48 años de Coyo, comunicación personal)

Resulta evidente la validación de un saber en torno al medioambiente que se desprende netamente desde una posición político-económica. Parafraseando a Leff (2010) existe una colonización territorial a través de la validación de un conocimiento oficial establecido por el modelo neoliberal, conocimiento que se impone a la cosmovisión local. Complementariamente, la sobrextracción de agua desde el nucleo se cristaliza en un desbalance hídrico que afecta directamente al ecosistema local y que consolida un proceso de degradación ambiental, proceso que según los entrevistados se evidencia en distintos elementos:

La extracción de litio afecta principalmente donde la gente puede tener sectores agrícolas o sectores de pastoreo. Por ejemplo, en las vegas de Puritana antes la gente pastoreaba con sus animales abajo del salar, pero ya no se puede porque está seco […]. En Tilopozo antes se pastoreaba pero ahora se ha diminuido 60 hectareas, por lo menos en 20 años (Profesional de la unidad de medioambiente CPA de 32 años, San Pedro de Atacama, comunicación personal).

Por una tonelada de litio son aproximadamente 2.000 litros de evaporación de agua […] hay desbalance hídrico[…] ellos bombean más, sacan más de lo que ingresa. Entonces, se puede observar que las napas cada vez están más abajo. Las napas antes estaban a 80 – 100 metros ahora ya perforan a 400 metros (Dirigente indígena de 48 años, Coyo, comunicación personal)

Si bien es posible comprobar que la extracción de salmueras no es el unico elemento determinante en el desequilibrio hídrico de la cuenca, ya que se reconocen causas naturales en el proceso, se puede constatar que ha sido un factor catalizador de un proceso natural de desertificación ya que impacta directamente en el acuífero. Se observa una reducción de la superficie vegetal, la pérdida de la capacidad de producción agrícola y la desaparición de la actividad pastoril.

Se puede declarar que la gobernanza hidrica como elemento político de validación de conocimientos permite la introducción de nuevos actores económicos en un territorio indígena siendo un factor trascendental, mas no el único, de degradación ambiental y de transformación étnica de la cuenca del salar de Atacama, fragmentando el territorio y reproduciendo situaciones de injusticia ambiental. (Fig. 7)

Conclusiones y perspectivas

La industria extractiva de litio cataliza el proceso de degradación ambiental existente en la cuenca del salar de Atacama, industria que se introduce como consecuencia de una política del Estado chileno de liberalizar recursos naturales e incentivar la inversión extranjera, en este caso, cristalizada como extractivismo Esto implica una serie de cambios en la gobernanza ambiental que concibe al medioambiente como un producto social de acumulación capitalista que se cristaliza en una nueva forma de poder y conocimiento, propias del modelo neoliberal, en este territorio. El recurso hídrico es un elemento crítico al interior de este proceso de degradación ambiental –considerándose como el principal afectado– dado que la gobernanza hídrica no reconoce la composición del núcleo hídrico del ecosistema local, además de validar la sobreexplotación del recurso en un contexto de escasez.

La condición de heterogeneidad y fragmentación del pueblo lickanantay se ha profundizado a partir de la introducción de la industria extractiva de litio, debido a que además de la confrontación de diferentes formas de relación con el medioambiente, se incorporan nuevos elementos de disputa al interior de las mismas comunidades, tales como aquellos derivados de los beneficios que las comunidades han obtenido de parte de las industrias extractivistas ya que son elementos de aceptación o rechazo dentro de las comunidades.

Las interdependencias transregionales del desarrollo sostenible y la transición ecológica reproducen una territorialidad inherentemente globalizada que posiciona en el centro del desarrollo mundial a la cuenca del salar de Atacama, agudizando de esta forma la problemática socioambiental para el pueblo lickanantay y el ecosistema local. Esta interdependencia ha significado una externalización de los costos y riesgos ambientales de la producción de nuevas tecnologías en materia de movilidad eléctrica para la decarbonización de las ciudades y territorios en los países desarrollados. Este proceso cobra relevancia en los términos de las justicias e injusticias espaciales, ya que representan una complejidad en la relación global-local: en efecto, una demanda que, en principio, se plantea como una solución ecológica y justa a la escala global del desarrollo sostenible, no es representativa de un planteamiento de justicia espacial a escala local de la cuenca del Salar de Atacama. (Fig. 8)

Lo anterior responde a los cuestionamientos iniciales, permitiendo afirmar que el modelo de desarrollo sostenible propuesto por ONU, basado en principios de crecimiento económico, profundiza la problemática medioambiental en territorios en la periferia del desarrollo, reproduciendo formas de control y dominación, en las cuales los países del centro del desarrollo global mantienen sus privilegios y obtienen soluciones ecológicas para la actual crisis ambiental. Por el contrario, los países de la periferia del desarrollo continúan siendo aquellos donde se extraen las materias primas que nutren el proceso de desarrollo sostenible, además de ser los territorios en los cuales se observan las externalidades negativas del proceso de extracción de litio y transición ecológica.

Finalmente, esta investigación abre nuevas perspectivas en cuanto a la discusión de las implicancias y las interdependencias transregionales del nuevo paradigma ecológico. Abriendo espacios de investigación en cuanto a otras aristas de impactos socioambientales, se plantea además un desafío teórico para los planificadores e investigadores de la región, en cuanto a proyectar una perspectiva latinoamericanista de posdesarrollo basada en nuevas formas de construcción político-económica y de justicia espacial.

Agradecimientos

A las personas que me han acompañado y hecho posible este proceso. A las comunidades y profesionales de la cuenca del salar de Atacama que me apoyaron en este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Astudillo, F. y Sandoval, J. (2019). Justicia espacial, desastres socionaturales y políticas de espacio. Dinámicas sociopoliticas frente a los aluviones y proceso de recuperación en Copiapó, Chile. Cuadernos de geografía. 28(2), 303-321.

Bakker, K. (2007). The "commons" versus the "commodity": alter-globalization, anti-privatisation and the human right to water in the global south. Antipode, 39(3), 430-455.

Blaikie, P.y Brookfield, H. (1987). Land Degradation and Society. New York, USA: Methuen & Co.

Bret, B., Gervais-Lambony, P., Hancock, C. y Landy, F. (2016). Justicia e injusticias espaciales. Rosario, Argentina: UNR Editorial.

Bustos, B., Prieto, M. y Barton, J. (2017). Ecología política en Chile. Naturaleza, propiedad, conocimineto y poder. Santiago de Chile, Chile: Universitaria.

Comisión chilena del Cobre - COCHILCO. (2009). Antecedentes para una política pública en minerales estratégicos: Litio. Santiago de Chile, Chile: Dirección de estudios y políticas públicas de COCHILCO.

Dirección General de Aguas - Gobierno de Chile. (2013). Análisis de la oferta hídrica del salar de Atacama. Santiago de Chile, Chile: División de Estudios y Planificación.

Escobar, A. (1996). La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Caracas, Venezuela: Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Estenssoro, F. y Vásquez, J. P. (2017). Las diferencias norte-sur en el debate ambiental global. El caso de la propuesta del Ecuador: Yasuní - ITT. UNIVERSUM, 32(2), 63-80.

Fornillo, B. (2018). La energía del litio en Argentina y Bolivia: comunidad, extractivismo y posdesarrollo. Colombia Internacional, 93, 179-201.

Göbel, B. (2013). La minería en la Puna de Atacama: interdependencias transregionales y disputas locales. Iberoamericana, XIII (49), 135-149.

Gudynas, E. (2014). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. DECURSOS, 27 - 28, 79-115.

Gundermann, H. y Göbel, B. (2018). Comunidades indígenas, empresas del litio y sus relaciones en el salar de Atacama. ChungaraRevista de Antropología Chilena, 50(3), 471-486.

Hopkins, R. (2008). The transition Handbook. From oil dependancy to local resilience. Londres, UK: Transition Books.

Jerez, B. (2018). Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del conosur. Santiago de Chile, Chile: Observatorio de conflictos Mineros de América Latina.

Leff, E. (2010). Latin American Enviromental Thinking: A Heritage of Knowledge for Sustainability. ISEE. Publicación Ocasional, 9, 1-16.

Meadows, D. L., Meadows, D. H., Jorgen, R. y Behrens III, W. W. (1972). The Limits To Growth. New York, USA: Potomas Associates Book.

Smith, N. (1984). Uneven Development: nature, capital and the production of space. Athens, Georgia: The University of Georgia Press.

Ströbele-Gregor, J. (2013). El proyecto estatal del litio en Bolivia. Expectativas, desafíos y dilemas. Nueva Sociedad, 244, 74-83.

United States Geological Survey. (1996-2019). Mineral Commodity Summaries. USGS.

Notas de autor

ORCID: 0000-0001-5112-9777

johan.figueroa91@gmail.com

Información adicional

CÓMO CITAR: Figueroa

Sánchez, J. (2020). Transición ecológica y extractivismo de litio en

Chile. Gobernanza hídrica y degradación ambiental en el territorio

indígena lickanantay. A&P Continuidad,

7(12), 30-41. https://doi.org/10.35305/23626097v7i12.248

Enlace alternativo

https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/248 (html)